Vladimir Fédorovski, ancien diplomate, publie quasi un livre par an sur son pays d’origine depuis les années nonante, avec succès. Le roman de l’âme slave (2009) propose « une promenade historique et amoureuse, éclairée par deux guides étonnants » : Diaghilev, avec ses fameux Ballets russes, et Lénine, leader des bolcheviques. Une association due à la naissance à deux ans d’intervalle, en 1870 et 1872, du fondateur de l’Etat soviétique et du « tsar des artistes du XXe siècle ». Issus du même milieu, les deux « révolutionnaires », chacun dans leur domaine, ne se sont jamais rencontrés mais ont habité les mêmes villes, en particulier Paris et Saint-Pétersbourg, où Fédorovski commence son récit.

L’auteur dépeint le Saint-Pétersbourg romantique et festif du règne d’Alexandre II. Le tsar a fait jaser d’abord en épousant une « petite princesse de Hesse » (fruit des amours adultères de sa mère), devenue la grande-duchesse Maria Alexandrovna, puis plus tard, en prenant pour maîtresse Catherine Dolgorouki, une élève remarquée à l’Institut Smolny (pensionnat des jeunes filles nobles) qu’il finit par installer au Palais d’Hiver et avec qui il se remariera une fois veuf. Malgré l’abolition du servage en 1861 et les réformes d’Alexandre II, les attentats terroristes se multiplient. A la huitième tentative contre l’empereur « libérateur », celui-ci est tué en 1881.

Cette « catastrophe nationale » fait prendre conscience à la société russe de sa fragilité. Ce sont les prémices de la terreur politique « de masse » que conduira un jour Vladimir Oulianov – dit « Lénine » en souvenir de son assignation à résidence pour propagande révolutionnaire en Sibérie, sur les bords de la Léna – son frère aîné a été pendu après un attentat manqué contre Alexandre III en 1887. La fiancée de Lénine, Nadejda, rêvait d’un « mariage libre à la Tchernychevski ». Celui-ci, pour compenser le statut inférieur de la femme dans la société, proposait de lui donner une place supérieure dans la vie privée, la liberté absolue de ses sentiments et de sa conduite, la compagnie d’un mari soumis, fidèle et dévoué. Libéré en 1900, Lénine entame alors un périple international qui durera dix-sept ans.

Mais c’est le destin flamboyant de Serge Diaghilev qui forme l’axe principal du Roman de l’âme slave. Fils d’un général, il apprend le français avec une gouvernante dijonnaise tandis que sa « niania » lui inculque le culte des icônes. Le jeune homme est envoyé à Saint-Pétersbourg pour y étudier le droit, bien que la musique le passionne davantage. En 1890, la ville déploie toute l’élégance d’une capitale occidentale, on y parle le français, on y organise des fêtes somptueuses. Le 9 mars, pour fêter le retour des alouettes, on confectionne « de petits pains torsadés en forme d’oiseau, avec des raisins secs à la place des yeux ».

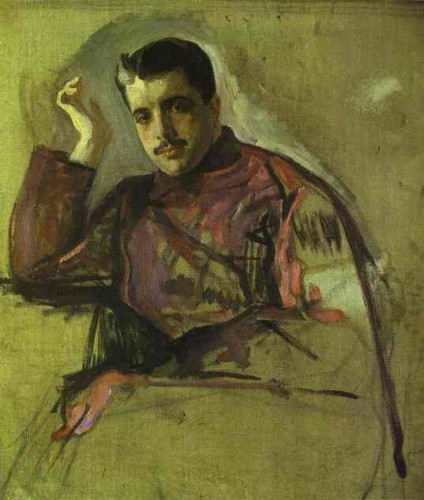

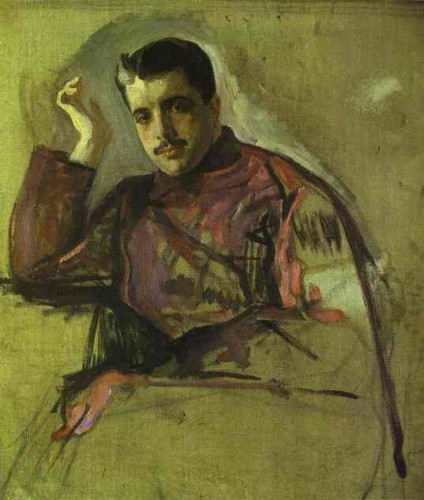

Diaghilev par Valentin Serov

Grand admirateur de Tchaïkovski, Diaghilev fréquente l’opéra, le ballet, se lie avec des amis au sein d’une « société secrète » où l’on tient des conférences sur la peinture et la musique. « Le beau Serge » est tenu un peu à distance comme un parent de province. Mais lorsqu’il se met à étudier sérieusement l’histoire de l’art et s’imprègne, en voyage avec son cousin Dimitri, de tout ce qu’il voit à Paris, Berlin ou Venise – toute sa vie se partage entre la Russie et l’étranger – , il parvient rapidement à s’assurer un mode de vie luxueux, tout en affichant ouvertement son homosexualité.

Se disant lui-même « un grand charlatan », charmeur, impertinent, il estime à vingt-trois ans qu’il est fait pour être un mécène : « J’ai tout, sauf l’argent, mais ça viendra. » Fin 1898, il lance une revue, Le monde de l’art, la fait financer par de riches protecteurs. Artiste et homme d’affaires, il organise des expositions, se fait si bien remarquer qu’on l’engage au poste de directeur adjoint des Théâtres impériaux. Envoyé à Moscou, il prend ses habitudes au Théâtre Bolchoï. A Saint-Pétersbourg, il est convié aux bals de la cour. Diaghilev se souviendra des spectaculaires apparitions du tsar Nicolas II lorsqu’il dirigera les Ballets russes.

Soupçonné de vouloir aller « trop vite et trop loin » dans l’innovation artistique, Diaghilev est limogé. Il se rend alors à Paris, parvient à y intéresser des membres de la haute société à ses projets : expositions de peinture, concerts avec Chaliapine, Boris Godounov à l’Opéra de Paris. Il convainc Gabriel Astruc de faire venir à Paris les meilleurs danseurs russes, Nijinski et la Pavlova, que dirigera Fokine, maître de ballet novateur.

Fédorovski est un conteur passionné de l’histoire des Ballets russes et des passions de Diaghilev pour ses danseurs étoiles. Nijinski est le premier à recevoir de son mentor une « éducation stoïcienne » : une initiation complète à tous les arts, musique, peinture, arts visuels, arts de la scène. La création de Petrouchka sur la musique de Stravinski en 1911, d’après Le Gaulois, « C’était toute l’âme slave, la Russie avec ses danses, avec sa musique, tantôt primitive, tantôt d’un raffinement morbide, qui nous pénétrait aussi profondément que l’œuvre de ses grands romanciers… » Quand Nijinki s’enfuira, ce sera le tour de Massine, un jeune figurant repéré à Moscou. Et bien plus tard, celui de Serge Lifar.

Après la Révolution d’Octobre 1917, Lénine transfère la capitale russe à Moscou, installe rue Arbat, non loin du Kremlin, la « camarade » Inès Armand, mariée elle aussi, dont il est tombé sous le charme lors de son séjour à Paris. Plus qu’à la politique, Fédorovski s’attarde sur le mode de vie et la sphère privée. Inès Armand, « porte-drapeau du féminisme en Russie soviétique », connaîtra malgré les attentions de son protecteur la dépression, l’éloignement, la maladie.

Tchaïkovski, Tolstoï, Tchekhov, les Russes blancs à Paris ou à Nice, Diaghilev et Cocteau, Picasso et la danseuse Olga Khokhlova, les créateurs de mode comme Poiret ou Chanel… Fédorovski convoque tous les grands noms des arts de cette époque. Après l’évocation de la mort du « tsar des artistes » à Venise, son épilogue centré sur Soljenitsyne surprend, tant sa personnalité et son œuvre sont aux antipodes.

Pour mieux comprendre « l’âme slave », les grands écrivains russes restent selon moi irremplaçables. Sous un titre assez bateau, Fédorovski, qui a signé par ailleurs Le Roman de Saint-Pétersbourg, Le Roman du Kremlin, Le Roman de la Russie insolite, Le Roman de l’Orient-Express, et plus récemment, Le Roman de Tolstoï, se révèle dans ce récit documentaire un infatigable conteur mêlant biographie et lyrisme, histoire et romance. Bien informé, à l’instar d’un Troyat, ce vulgarisateur rend ainsi hommage à la culture russe et à son rôle en Europe, où son prestige reste immense.