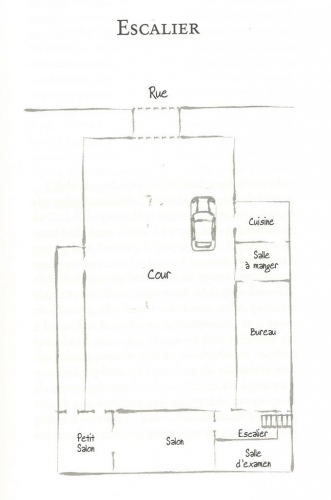

La cache de Christophe Boltanski étonne d’abord par sa construction spatiale, un plan des lieux précède chaque chapitre. Pour le premier, « Voiture », le dessin d’une voiture dans une cour intérieure, garée devant la cuisine, dirigée vers le portail. Ensuite, le récit progressera pièce par pièce de la cuisine du rez-de-chaussée au grenier de la maison des grands-parents de l’auteur et narrateur, le « Rue-de-Grenelle », la maison parisienne des Boltanski.

Ils circulaient tous ensemble dans la Fiat 500 : « Elle au volant. Lui, à côté d’elle. Jean-Elie, Anne et moi, entassés sur la banquette arrière. » Elle : ainsi est désignée la grand-mère qui partout est à leur tête, malgré la polio contractée peu après la naissance de Jean-Elie, son fils aîné. Depuis lors, elle ne marche plus et comme elle, eux aussi ne se déplacent qu’en voiture. C’est elle qui conduit son mari médecin jusqu’à l’hôpital où il travaille.

Que de souvenirs à bord de ce bocal automobile pour Christophe Boltanski, qui vit chez eux à partir de ses treize ans. Ils passaient des heures dans la Fiat ou dans la Citroën : son oncle Christian davantage que Luc, son père, devenu autonome plus tôt. Mère-Grand, comme elle voulait être appelée (« ma tante » en public), y passait des heures et y écrivait des romans (une vingtaine). Au cinéma ou au restaurant, son petit-fils sentait « le poids des regards » sur eux, tous petits, noirauds, maigres.

Elle avait sa carte du parti et vendait l’Humanité le dimanche : elle conduisait, Jean-Elie et Anne livraient puis allaient à la messe à Saint-Sulpice, lui attendait avec eux dans la voiture. Tous ensemble, les descendants de l’aïeul du ghetto d’Odessa devenu carrossier à Paris allaient ensuite faire des courses dans le Marais. Les vacances, ils les passaient aussi dans la voiture (Volvo), y dormaient et parcouraient un maximum de kilomètres.

C’est sur le pare-brise de la Fiat 500 qu’un gamin pose un jour un carton : « PROFFESSEUR BOLTANSKI JUIF » (sic). « Et tout recommence. » D’abord docile, celui-ci va chercher l’étoile jaune au commissariat du quartier. Puis un jour, il s’en va tout seul, avec une grande valise, et disparaît.

Dans la cuisine, le frigo était le plus souvent quasi vide, tous suivaient le régime minceur de la maîtresse de maison, sauf le grand-père. Dans leur hôtel particulier, « patchwork de différentes époques », « ils habitaient un palais et vivaient comme des clochards. » Rejetant les bonnes manières et les conventions, ils vivaient dans un « provisoire perpétuel », surtout depuis qu’ils n’avaient plus de bonne. Parfois, Mère-grand sortait la belle vaisselle et cuisinait à la russe, ranimait « l’âme des Boltanski », des recettes héritées de Niania, sa belle-mère, comme le samovar qu’elle avait ramené de Russie, leur « totem ».

Dans le bureau du gastro-entérologue, son petit-fils cherche des traces, reconstitue le parcours et la carrière du Dr Etienne Boltanski, médaille d’or de l’internat de médecine – un patronyme mal orthographié à l’arrivée de son père en France (« i » au lieu de « y »). A neuf ans, sa mère lui avait appris qu’ils étaient juifs. Malgré sa croix de guerre de 14-18 (médecin auxiliaire), il subira l’antisémitisme virulent du milieu « dit hospitalier » dans les années 40, avant d’en être écarté.

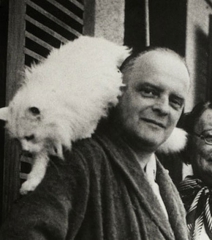

Salon, bureau, escalier… Les années de la seconde guerre mondiale voient passer des inspecteurs au Rue-de-Grenelle, mais on leur montre les papiers du divorce, obtenu en octobre 42 après le départ du médecin. Christophe joue avec Christian Boltanski au jeu de la ville bombardée sur de vieilles peintures de lui, ou parfois avec Anne qui n’a que quelques années de plus que lui. Le salon hybride est surtout une pièce où recevoir quelques fidèles, auxquels on offre des portions si congrues qu’ils apportent eux-mêmes à manger. « Ses amis étaient tous des survivants. »

Mère-Grand s’appelait Marie-Elise : septième enfant d’une famille pauvre, elle est confiée à une amie fortunée de sa mère, au nom à particule, qui appelle « sa fille de compagnie » Myriam et fait d’elle sa légataire. Elle héritera de ses terres, femme au double visage : « propriétaire terrienne et communiste, exclue et élue ». Dans ses romans, dans la vie, elle se recrée une famille : « Mes enfants sont mes cannes ». L’épouse du chef de service Etienne Boltanski a elle-même étudié la médecine, mais la polio lui a fait haïr les médecins incapables de la prévenir. Lui est convaincu que « les bactéries (les) protègent » et que la saleté est bonne pour les défenses immunitaires.

« Qui sommes-nous ? » La question se pose pour chacun des protagonistes du récit où abondent les changements de nom et les pseudonymes. Christophe Boltanski, brisant un tabou familial, se rendra à Odessa, à présent « ville juive sans Juifs », pour éclaircir les origines des « Bolt ». Autre tabou : l’âge. On ne fête pas les anniversaires, on ment sur sa date de naissance, on va jusqu’au refus de célébrer les fêtes annuelles.

En réalité, c’est dans « l’entre-deux », où le grand-père avait son cagibi, qu’il a passé à l’insu de presque tous vingt mois de la guerre, près de la cache aménagée dans un vide juste en dessous : un mètre vingt de haut, un mètre de large. Seuls son épouse, Jean-Elie, et un beau-frère architecte étaient au courant. Après la guerre, il dira : « Je n’ai jamais été aussi libre et heureux que dans cette maison. »

Christophe a partagé cette manière de vivre où rien ne se fait comme ailleurs : manger, dormir, éduquer, instruire, recevoir, tout se passe là différemment, selon les manières instituées par sa grand-mère ennemie des conventions et de la solitude. La cache tisse les liens qui reliaient les membres de cette famille en même temps qu’elle révèle les « espèces d’espaces » de leur tanière (Perec est cité au passage). Comme chacun, il essayera un jour de s’en échapper « à sa manière ».

Ce roman captivant sur une famille française hors du commun évoque l’antisémitisme, la guerre, le huis clos familial, et aussi la manière dont naissent les vocations artistiques et l’inspiration romanesque. Christophe Boltanski entraîne ses lecteurs dans une structure à tiroirs où peu à peu, des réponses à ses questions apparaissent et un moi se construit, lié et séparé.