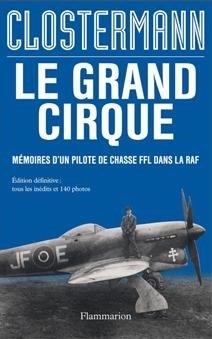

Quand un jeune pilote de chasse de la Force Aérienne belge offre à sa fiancée Le Grand Cirque de Pierre Clostermann, en 1948, c’est sans nul doute pour partager une passion – celle de voler – et une admiration. Les « Souvenirs d’un pilote de chasse français dans la R. A. F. » témoignent de quatre années de guerre, de 1942 à 1945, et de l’héroïsme de ces combattants jamais sûrs de rentrer vivants d’une mission, si nombreux à y avoir laissé leur vie. Dédié à son vieux coéquipier, à ses camarades de France et de la Royal Air Force, son récit fait revivre ces années d’action et d’engagement aux côtés de ses camarades « morts pour la France » et « sur qui l’oubli tombe si vite », écrit-il.

Enfant unique, Pierre Clostermann (à Londres) voulait raconter à ses parents (à Brazzaville) « cette vie nouvelle, si pleine d’émotions, d’imprévu – ingrate, mais très belle » plus largement que par « la carte-lettre aérienne mensuelle autorisée » ; tous les soirs, il décrivait sa journée dans un gros cahier d’ordonnance (trois en tout). Lui a survécu à quatre cent vingt missions de guerre et ce sont les pilotes survivants qui ont dû visiter les familles de leurs amis qui n’étaient pas revenus – évoquer ce vécu était une raison de plus pour publier une sélection de pages significatives. Pas une œuvre littéraire, mais « au jour le jour, des impressions, des instantanés photographiques, des images gravées au passage dans [sa] mémoire. » (Avant-propos)

« Pilote au groupe Alsace », la première partie, commence à la sortie des élèves pilotes du Royal Air Force College de Cranwell : fiers de leur uniforme français bleu marine aux boutons d’or, Pierre C. et un camarade arrivent en train à Rednal un jour de neige « pour un cours de conversion sur Spitfire avant de partir en escadrille » – « Le grand jour est arrivé ! » Quelle excitation à son premier contact avec le Spitfire, « les lignes racées du fuselage, le moteur Rolls Royce finement caréné ; un vrai pur-sang… »

Manœuvres de préparation au vol, autorisation à décoller, le cœur qui bat la chamade : « Soudain, comme par miracle, le souffle coupé, je me trouve en l’air. » Il dispose d’une heure pour faire connaissance avec l’avion. Pendant deux mois pénibles d’hiver, les cours se succèdent, les heures de vol sur Spitfire s’accumulent, les séances de tir aérien… Premiers accidents, premiers deuils. Et enfin, le jour des affectations : « Trois jeunes sergents pilotes débarquent à Edimbourg. Le monde est à eux. » Avec Marquis, déjà sur place, ils forment le « 341 squadron » au sein du groupe de chasse « Alsace ».

« Puis les pilotes arrivent un par un des quatre coins de l’Angleterre, après s’être arrachés des quatre coins de la France occupée pour venir se battre. Une sélection naturelle imposée par la volonté, le patriotisme. Toutes classes sociales – mais une élite. » Les Croix de Lorraine peintes sur les fuselages des Spitfires, le groupe « Alsace » est affecté à l’escadre de Biggin Hill, au sud de Londres, « la base qui compte le plus de victoires, et qui est réservée aux groupes les plus sélectionnés de la R. A. F. »

Allergiques à Top Gun s’abstenir. Clostermann utilise le jargon anglais des aviateurs (traductions et explications en bas de page) pour détailler les dispositifs et les procédures de vol, le « briefing » (exposé des buts et des méthodes de la mission), l’attente, les communications, le tout mis dans l’ambiance avec la météo, la tenue du jour, etc. Il nous décrit le ciel, les nuages, la terre vue d’en haut. Il faut scruter l’air sous tous les angles pour repérer les avions ennemis – Messerschmitt ou Focke Wulf –, les surprendre et les attaquer, leur échapper par des manœuvres de haute voltige, pousser l’appareil et son propre corps jusqu’aux limites.

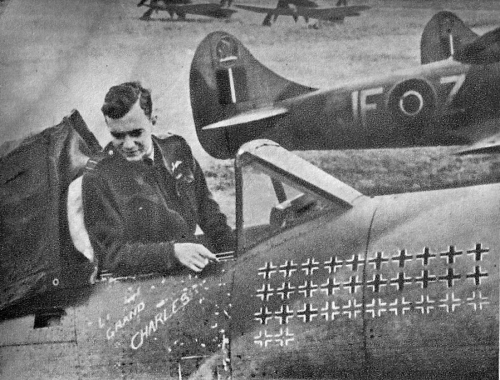

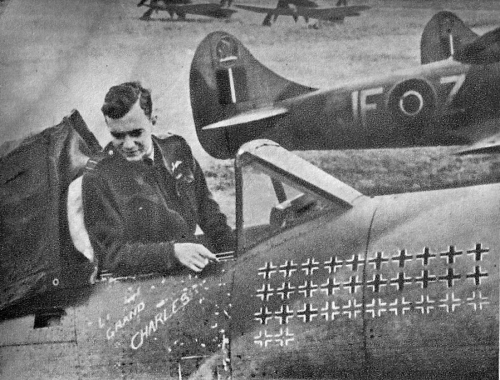

Royal Air Force- 2nd Tactical Air Force, 1943-1945.

Le Sous-Lieutenant Pierre Clostermann (à gauche) félicite le Flight Lieutenant K L Charney dans le cockpit de son Supermarine Spitfire Mark IXB, à leur retour à B11/Longues, Normandie, après une sortie en soirée où chacun d'eux a abattu un Focke Wulf Fw 190.

Les deux pilotes servaient dans le 602 Squadron RAF.

Il y a l’exaltation des victoires, la peur dans la bagarre contre la Luftwaffe, la joie de se sortir des situations qui semblent perdues, les bons et les mauvais pressentiments, la panique noire, les atterrissages forcés, l’épuisement. Et, mission après mission, les terribles bilans au retour à la base : autant d’avions perdus, autant de pilotes « manquants ».

Le 28 septembre 1943, Pierre Clostermann quitte Biggin Hill : « Détaché à la Royal Air Force » (deuxième partie). La R. A. F. a besoin d’escadrilles pour appuyer l’invasion du Continent « en étroite coopération avec l’armée ». Les pilotes de chasse volent aussi en protection des bombardiers, en escorte de « Forteresses Volantes américaines ». Un des objectifs est de détruire les lieux de construction des redoutés V-1. Puis c’est le débarquement en Normandie et les premières nuits en France, en juin 44.

En troisième et dernière partie, l’auteur relate ses « Commandements dans la R. A. F. » D’abord sur Typhoon, « d’une instabilité latérale effarante », puis sur Hawker Tempest V, « le chasseur le plus moderne ». Tandis que les services d’information alliés prétendent que l’Allemagne n’a plus d’avions ni de pilotes, la R. A. F. les combat sans relâche, les usines allemandes se montrant terriblement efficaces pour continuer la production d’avions, jusqu’à plus de deux mille par mois en novembre 1944 et cela, malgré les bombardements. Les usines ciblées sont rapidement remises en état et les usines souterraines se multiplient.

Quand viennent l’armistice, les jours de fête de la Libération, « la porte se ferme ». Sur les aéroports tombe un silence « inaccoutumé, épais, pesant », le sentiment d’une page qui se tourne. « C’était trop vrai, on n’avait plus besoin de nous et on nous le fit sentir vite. »

Le Grand Cirque – le « Cirque » ou le « show » était le nom donné par la R. A. F. aux missions importantes – a été « publié à 3 millions d’exemplaires, et traduit dans plus de 30 langues. Il rencontre un succès mondial et est adapté en bande dessinée et au cinéma à plusieurs reprises. Selon l’auteur américain William Faulkner, « Le Grand Cirque est le meilleur livre qui soit sorti de la guerre. »» (Wikipedia)

Les adieux de Pierre Clostermann au "Grand Charles" (Tempest) le 27 août 1945 (illustration du livre)

La dédicace de la main de mon père sur la page de garde, à celle qui n’était pas encore ma mère, m’a poussée à lire le témoignage de Pierre Clostermann. J’imagine mieux les exercices périlleux, l’état d’esprit et les sensations des jeunes pilotes de chasse formés à la R. A. F. juste après la guerre, comme mon père qui a volé sur Spitfire, mais n’a jamais dû combattre dans les airs, heureusement (même si sa vie a été trop courte). Un livre à conserver précieusement dans ma bibliothèque.

« Toujours derrière mon Boche, j’arrive dans un effroyable barrage de 40 mm. et de mitrailleuses lourdes... Je vois distinctement les deux bombes se détacher de l’Arado – l’une d’elles ricoche par-dessus le pont et l’autre percute dans le tablier. Je passe quarante mètres à gauche du point d’impact, au moment où elle explose. Mon avion est enlevé comme un fétu de paille, et à moitié retourné par la déflagration... D’instinct, je réduis les gaz, et je tire sur le manche. Mon Tempest remonte comme une balle de revolver à 3.000 mètres, et je me retrouve suant de peur et d’angoisse en pleins nuages, sur le dos. Une violente vibration : mon moteur coupe, je reçois sur la figure une pluie de terre, de ferraille, d’huile, et après une abatée* violente comme un coup de faux, je tombe en vrille. La vrille du Tempest est la chose la plus dangereuse qui existe – un tour, – deux tours et on est comme une loque, ballotté à toute volée, malgré les bretelles du harnais, contre les parois du cockpit.

« Toujours derrière mon Boche, j’arrive dans un effroyable barrage de 40 mm. et de mitrailleuses lourdes... Je vois distinctement les deux bombes se détacher de l’Arado – l’une d’elles ricoche par-dessus le pont et l’autre percute dans le tablier. Je passe quarante mètres à gauche du point d’impact, au moment où elle explose. Mon avion est enlevé comme un fétu de paille, et à moitié retourné par la déflagration... D’instinct, je réduis les gaz, et je tire sur le manche. Mon Tempest remonte comme une balle de revolver à 3.000 mètres, et je me retrouve suant de peur et d’angoisse en pleins nuages, sur le dos. Une violente vibration : mon moteur coupe, je reçois sur la figure une pluie de terre, de ferraille, d’huile, et après une abatée* violente comme un coup de faux, je tombe en vrille. La vrille du Tempest est la chose la plus dangereuse qui existe – un tour, – deux tours et on est comme une loque, ballotté à toute volée, malgré les bretelles du harnais, contre les parois du cockpit.