Cet été, je relis le Journal de Virginia Woolf (1182-1941). Et d’abord son Journal d’adolescence 1897-1909 (The Early Journals, traduit de l’anglais par Marie-Ange Dutartre), qui précède sur l’étagère de ma bibliothèque les sept tomes de son Journal dans la collection rose du Nouveau Cabinet Cosmopolite (Stock). Aujourd’hui le Journal intégral est édité en un seul volume. (Ce livre-ci qui date de 1993 s’est complètement disloqué à la relecture, hélas.)

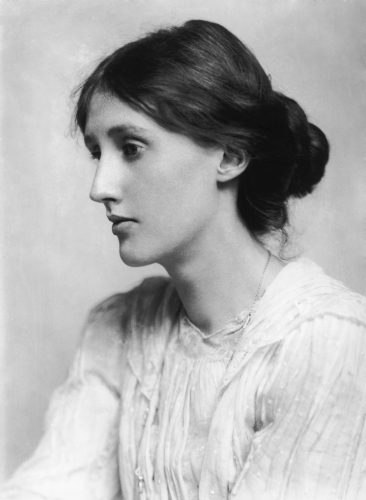

Virginia Woolf en 1902, photographiée par George Charles Beresford

Dans la préface, Mitchell A. Leaska présente ces cahiers que Virginia Stephen a commencé à tenir la veille de ses quinze ans, à peine remise de la mort de sa mère (en 1895) et de sa première crise de démence survenue le lendemain – il y aura d’autres deuils à affronter durant ces douze années. Sa sœur aînée et son jeune frère s’y mettent aussi : « Nous avons tous commencé à consigner les événements de cette nouvelle année – Nessa, Adrian et moi. » (3 janvier 1897)

Promenades, courses, visites, sorties, lectures, « Miss Jan », comme elle se désigne parfois, tient le registre des activités familiales, y compris les repas et le thé. S’il est tentant de chercher dans ces écrits les prémices de sa vocation littéraire, c’est d’abord une immersion dans le mode de vie d’une famille. Vanessa va à son cours de dessin, s’entraîne à valser avec son frère Thoby. Virginia emprunte des livres à son père, note le temps qu’il fait, son humeur, les bons et les mauvais moments.

Les préparatifs du mariage de sa demi-sœur Stella vont bon train. (La mère de Virginia, veuve quand elle a épousé son père, Leslie Stephen, veuf lui aussi, avait trois enfants d’un premier mariage : George, Stella et Gérald Duckworth. Vanessa, Thoby, Virginia et Adrian Stephen avaient une autre demi-sœur handicapée mentale, Laura, née du premier mariage de leur père.)

Musées, expositions, théâtre, concerts… Virginia note brièvement ses impressions, privilégie les faits : tante Minna leur offre un « bonheur-du-jour-en-chêne » ; Jack Hills, le fiancé de Stella, doit se reposer durant trois semaines d’une opération. Pour l’anniversaire de Virginia, son père lui offre La Vie de Scott en « 10 magnifiques petits livres reliés cuir, bleu et brun avec dorures, en gros caractères – absolument luxueux. C’est le plus beau cadeau qu’on m’ait jamais fait. »

Julia Stephen (la mère de Virginia) et Stella Duckworth en 1894 © Smith College Libraries

« Nessa à son cours de dessin. Promenade en compagnie de père » : ainsi s’ouvrent de nombreuses pages de son Journal. Professeur, historien et écrivain, Leslie Stephen fait aussi la lecture à ses enfants et pousse Virginia à étudier (latin, histoire, grec…) ; contrairement à ses frères et soeur, elle ne reçoit pas d’éducation scolaire traditionnelle, mais dispose de l’énorme bibliothèque familiale.

Les premières fleurs du printemps la réjouissent et elle en guette tous les signes – « je vais bientôt me convertir en pasteur de campagne et consigner les phénomènes observés dans Kensington Gardens que je communiquerai, en guise de défi, à d’autres gentlemen campagnards ». Stella et Jack se marient en avril ; les mondanités lui déplaisant, Virginia note : « Nous (Nessa et moi) avons résolu de rester calmes et de nous conduire avec la plus grande dignité, en faisant comme si le mariage de Stella ne nous concernait d’aucune façon. » Elle en parlera ensuite comme d’un « demi-rêve ou un cauchemar » !

Peu de temps après son mariage, Stella tombe malade, « clouée au lit » par une péritonite. Elle ne va jamais s’en remettre pour de bon, et Virginia inquiète note les hauts et les bas. Quand Stella meurt, en juillet, le Journal qui battait déjà de l’aile devient irrégulier, les notes de plus en plus brèves.

Autre chose prend forme alors, l’envie d’écrire une œuvre (son premier projet s’intitule « L’Eternelle Miss Jan »). Du coup, elle remplit son Journal après coup, le néglige : « Pluie. Nous sommes allés quelque part, j’imagine ; mais je ne sais plus où. » (27 août 1897) Pourtant, après avoir rangé ce premier cahier personnel – « un pan de vie assez crucial » – elle note entre parenthèses : « la première année que j’ai véritablement vécue ».

Pas de cahier pour 1898, mais en 1899, les vacances d’été passées dans le presbytère de Warboys poussent Virginia à rédiger un Journal différent – « dans le style comme dans la forme, son écriture apparaît plus objective et plus délibéré », note M. A. Leaska. Elle peint les paysages sous la lumière, « une vaste sphère d’azur » ; réfléchit sur le bonheur d’une vie campagnarde ; observe les gens. Son goût de l’activité intellectuelle s’affirme, et son plaisir à écrire : « je m’invente parfois un lecteur afin de varier les plaisirs quand j’écris ; ce qui m’oblige à enfiler mes beaux habits, ou ceux qui m’en tiennent lieu. »

A partir de 1902, Virginia prend des leçons de grec avec Janet Case qui lui enseignait déjà le latin, elles seront amies pour la vie. Virginia préfère la plume de cygne à la plume d’oie, se lamente d’une plume défectueuse, se réjouit d’une plume neuve, mais a bien du mal à noter quoi que ce soit d’autre que les états de santé de son père quand celui-ci est atteint d’un cancer de l’estomac et opéré durant l’automne.

Après coup, elle a doté son Journal de « Hyde Park Gate 1903 » d’une table des matières, les dates ayant disparu au profit des sujets abordés : une expédition, une tempête, un bal… « Le temps d’un soir, on décide d’être fou, de danser d’un cœur léger – de s’animer quand le rythme s’intensifie, devient intempestif – d’être plein d’insouciance & d’audace. Tant que les pas sont en mesure, qu’importe le reste – tant que tout le corps & l’esprit suivent le mouvement, qui pourrait y mettre fin ? » (Bal dans Queens Gate)

(A suivre)

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1