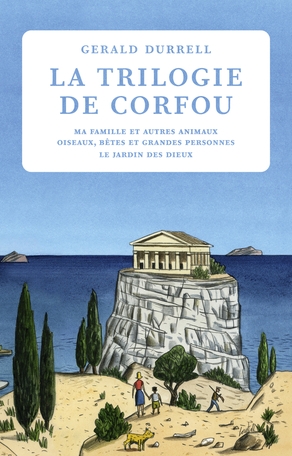

Dans Oiseaux, bêtes et grandes personnes (Birds, Beasts, and Relatives, 1969), deuxième volet de La trilogie de Corfou, Gerald Durrell revient, douze ans plus tard, sur ce séjour paradisiaque raconté dans Ma famille et autres animaux.

Durrell commence par une conversation. Pour la première fois depuis la guerre, toute la famille est réunie en Angleterre. Une tempête de neige fait rage au début du printemps. Larry, l’aîné, se plaint de cet « effroyable pays » où il se retrouve enrhumé pour la première fois depuis douze ans passés loin de « l’Ile du Pudding » et soupire en pensant à la Grèce, ce qui suscite une réaction en chaîne : ses frères et sa soeur se plaignent du « fichu livre de Gerry ».

Leslie a mis du temps à s’en remettre, Larry et Margo se sont sentis caricaturés. La mère a trouvé leurs portraits « très justes » mais elle-même dépeinte « comme une parfaite imbécile ». A son avis, Gerry n’a pas choisi « les meilleures histoires ». Enchanté de les entendre évoquer d’autres souvenirs, celui-ci leur annonce un autre livre sur leur vie à Corfou. Furieux, Larry promet de le poursuivre en justice s’il le fait – « il ne me restait qu’une solution : m’asseoir et l’écrire. » (Un des objectifs de Gerald Durrell était de récolter des fonds pour le zoo qu’il avait fondé sur l’île de Jersey en 1959.)

« L’île s’étale au large des côtes de Grèce et d’Albanie comme un long cimeterre rongé par la rouille. » Ainsi commence la magnifique description de Corfou qui ouvre Oiseaux, bêtes et grandes personnes. Le récit de leur séjour en Grèce est rapporté ici en trois lieux successifs : Perama, Kontokali et Criseda. Un défi pour l’auteur : ne pas embêter les nouveaux lecteurs par des rappels constants ni les autres par des redites. Le livre peut donc se lire à part.

Installée dans une villa couleur de fraise écrasée, avec l’aide de Spiro, « un petit homme rond comme un tonneau », toute la famille vaque bientôt à ses activités préférées : Larry récite des poèmes, leur mère cuisine de délicieux repas, Margo prend des bains de soleil et Leslie se met à collectionner les armes anciennes. Gerry, dix ans, passe son temps au jardin. « Si luxuriants qu’eussent été nos divers jardins en Angleterre, ils ne m’avaient jamais procuré un tel assortiment de créatures vivantes. Je me sentais en proie à la plus curieuse sensation d’irréalité. C’était comme si je commençais à naître. »

Gerald Durrell rend à nouveau ce mélange de curiosité et d’espièglerie qui caractérise sa façon d’aborder les choses de la nature et les gens à cette période si marquante de sa vie. Intrigué au plus haut point par deux bousiers qu’il a vus rouler une boule de bouse de vache jusqu’à une espèce de trou-terrier, il interroge les siens. « J’étais une bouillante marmite de questions auxquelles la famille était incapable de répondre. »

Larry lui parle alors de Fabre, un naturaliste qu’il devrait lire. Son petit frère est ravi quand arrivent ses Souvenirs d’un entomologiste – Le scarabée sacré qu’il lui a commandé. « Le texte était charmant. » George, qui lui donne des cours particuliers, a compris que mêler des animaux aux autres matières est une bonne méthode pour y intéresser Gerry. L’histoire naturelle reste sa matière préférée. Le garçon aime aussi regarder George s’exercer à l’escrime contre les oliviers.

Grâce à lui, Gérald Durrell a rencontré un homme remarquable devenu « la personne la plus importante » de sa vie, le Dr Theodore Stephanides, une encyclopédie vivante, qui devient leur ami à tous ; ce récit lui est dédié, « en témoignage de gratitude ». Toute la famille fait des progrès en grec et ils sont invités au mariage de Katerina, sœur de la servante Maria. Une cérémonie interminable mais une fête magnifique joliment racontée.

Bien sûr, l’observation du comportement animal occupe énormément Gerry, qui s’émerveille de la vie sous-marine de jour (autour de l’île où vit un moine fâché de voir Margo y prendre des bains de soleil) et parfois de nuit (dans la barque d’un pêcheur). On fait connaissance avec l’ânon de Gerry, on assiste à l’accouchement du premier fils de Katerina, on apprend comment l’argyronète (une araignée) est « l’inventeur de la cloche à plongeur ».

Un ami de Larry, sculpteur et accordéoniste, fait à Gerry le plaisir de s’intéresser à ses découvertes. Quand il installe un hippocampe dans un aquarium, le garçon est le premier surpris, après avoir observé la naissance de ses petits, d’apprendre par Theodore que c’est leur père et non leur mère qui les portait. Toute la famille s’enthousiasme pour les hippocampes, mais pousse en général des cris devant ses captures et ses expériences qui envahissent leur espace.

Un paysan qui accuse le chien d’avoir mangé ses dindes, un juge collectionneur de timbres, une spirite, une fête des vendanges, une comtesse, un couple homo, un tour en yacht, Oiseaux, bêtes et grandes personnes regorge d’anecdotes savoureuses et d’épisodes divertissants.