En refermant Just Kids de Patti Smith (2010, traduit de l’américain par Héloïse Esquié), on quitte le couple fabuleux qu’elle formait avec Robert Mapplethorpe, « artiste et muse, un rôle qui était pour nous interchangeable ». Elle a tenu la promesse d’écrire leur histoire.

Patricia, l’aînée de quatre enfants, ne voulait ni grandir, ni mettre un tee-shirt quand les garçons étaient torse nu. L’amour des livres lui donne vite l’idée « d’écrire un jour un livre ». Une excursion au musée des Beaux-Arts de Philadelphie avec ses parents est une autre expérience fondatrice : la gamine de douze ans « tout en bras et en jambes qui se traînait derrière les autres » se sent transformée, « bouleversée par la révélation que les êtres humains créent de l’art et qu’être artiste, c’est voir ce que les autres ne peuvent voir. »

« Les souffrances liées à la condition d’artiste, je ne les craignais pas, mais je redoutais terriblement de n’être pas appelée. » Objet de moqueries au lycée, elle trouve un refuge dans les livres et le rock en roll, « le salut adolescent en 1961 ». Elle dessine, danse, écrit des poèmes. Elle rêve « d’entrer dans la fraternité des artistes », de vivre comme Frida Kahlo avec Diego Rivera, « de rencontrer un artiste pour l’aimer, le soutenir et travailler à ses côtés. »

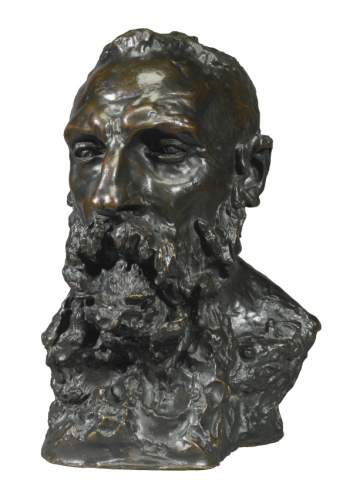

Elle est née un lundi de 1946, Robert Mapplethorpe aussi. Le troisième de six enfants dans une famille bourgeoise catholique était « un petit garçon espiègle dont la jeunesse insouciante se nuançait délicatement d’une fascination pour la beauté. » Passionné de coloriage, dessinateur-né, il fabriquait des bijoux pour sa mère – toute sa vie il portera des colliers. Dans sa famille, « on ne parlait ni ne lisait beaucoup, et on ne partageait pas ses émotions les plus intimes. » A Patti, il disait : « Ma famille, c’est toi. »

Tombée enceinte en 1966, Patti Smith décide de faire face seule, est renvoyée de la fac. Les voisins traitant ses parents « comme s’ils cachaient une criminelle », elle se réfugie dans une famille d’accueil. A l’hôpital, les infirmières se montrent « cruelles et insensibles » envers « la fille de Dracula » aux longs cheveux noirs. Son enfant naît « le jour de l’anniversaire du bombardement de Guernica » et elle pense à la mère qui pleure un bébé mort dans les bras sur le tableau – ses bras sont vides, elle pleure, mais son enfant va vivre, il ne manquera de rien dans sa famille d’adoption. En rentrant à la maison, elle s’achète un long imperméable noir.

Se consolant avec Rimbaud (elle a fauché les Illuminations à l’étal d’un bouquiniste), elle prépare son plan : quitter Camden, travailler, gagner assez pour rejoindre des amis à Brooklyn. A vingt ans, elle prend le bus pour Philadelphie puis New York, un lundi de juillet, « un bon jour » pour cette superstitieuse. « Personne ne m’attendait. Tout m’attendait. »

Ses amis ont déménagé. Le nouveau locataire lui désigne la chambre du colocataire qui a peut-être leur adresse : « Sur un lit en métal très simple, un garçon était couché. Pâle et mince, avec des masses de boucles brunes, il dormait torse nu, des colliers de perles autour du cou. J’ai attendu. Il a ouvert les yeux et souri. » Il la conduit jusqu’à leur nouveau domicile, ils ne sont pas là. Elle les attend et s’endort sur leur perron de brique rouge.

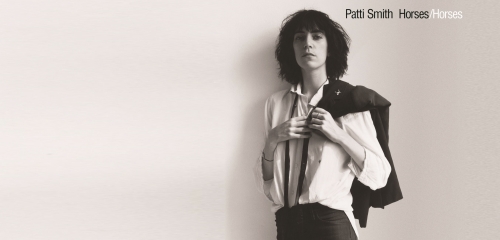

Patti et Robert (Source : https://illusion.scene360.com/art/91031/robert-mapplethorpe/ )

C’est le début de la débrouille, du vagabondage d’un parc à l’autre, des nuits dehors, de la faim. Un Cherokee à la peau noire, Saint, la guide vers des endroits où trouver à manger. Ils dorment chacun de leur côté, se retrouvent pour manger, parler. Un jour, il disparaît. Elle cherche du boulot. Dans la « communauté errante » d’East Village, elle se sent en sécurité, prend une douche de temps à autre chez une connaissance et se répète les mots de Saint : « Je suis libre, je suis libre. » Cet été-là, elle rencontre Robert Mapplethorpe.

Caissière dans un magasin au nord de Manhattan, au rayon des bijoux et de l’artisanat ethnique, elle convoite « un modeste collier de Perse » qui ressemble à un scapulaire ancien, 18 dollars, trop cher. Un client en chemise blanche et cravate l’achète, c’est le colocataire qui l’avait guidée, métamorphosé. Après avoir emballé le collier persan, elle le lui tend et lâche spontanément : « Ne le donne à aucune autre fille qu’à moi. » Elle est gênée, mais Robert sourit : « Promis. »

Le garçon de Brooklyn la croise à nouveau un jour où elle a accepté l’invitation à dîner d’un barbu trop insistant. Ne sachant comment lui échapper, elle aperçoit le jeune homme aux colliers de perles indiennes et court vers lui : « Tu veux bien faire semblant d’être mon mec ? » Robert est en plein trip de LSD, ce qu’elle ignore, ils s’en vont et finissent la nuit chez un ancien colocataire en vacances dont il trouve la clé cachée. Il lui montre ses dessins entreposés là-bas.

« Comme si c’était la chose la plus naturelle du monde, nous sommes restés ensemble, ne nous quittant que pour aller travailler. Pas un mot ne fut prononcé ; ce fut tout bonnement un accord tacite. » Patti et Robert se sont trouvés, ils vont se transformer au contact l’un de l’autre, fidèles à leur vocation artistique, s’encourageant, s’acceptant tels qu’ils sont. La vie de bohème n’est pas une sinécure, mais ils travaillent, ils s’aiment. Son vocabulaire poétique et le vocabulaire visuel de Robert se dirigent vers des destinations différentes, il est plus ambitieux qu’elle, mais ces « enfants sauvages et fous » vont réaliser leur rêve.

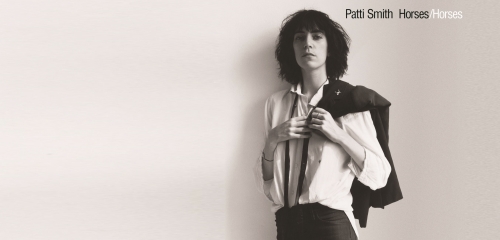

Patti a besoin d’une chambre pour travailler, Robert est de plus en plus attiré par les homosexuels. Ils deviennent eux-mêmes. Amants puis amis, ils ont besoin l’un de l’autre : « Patti, personne ne voit comme toi et moi. » Ils parviennent à louer une chambre au Chelsea Hôtel. Elle le pousse à prendre des photos lui-même au lieu d’en découper pour ses collages dans des magazines porno, lui l’encourage à dire ses poèmes en public, à chanter. Patti Smith veut être poète, pas chanteuse – « L’un n’empêche pas l’autre », réplique Robert. Et il en sera ainsi.

Il gagne le premier de l’argent avec son art, photographie des fleurs et des corps. Elle écrit des articles pour des magazines rock, prend exemple sur les critiques d’art de Baudelaire. La Poésie reste son cap : « Je voulais insuffler dans le mot écrit l’immédiateté et l’attaque frontale du rock and roll. » Pour tous les deux, les rencontres, les relations, d’autres amours sont autant de balises pour avancer. Ils se quittent en 1972, quand Robert rencontre Sam Wagstaff qui va lui apporter tous les appuis nécessaires. Une autre vie commence : « Ensemble, séparément ».

A écouter sur https://www.youtube.com/watch?v=S5pU1LPpyfQ

Mapplethorpe choque en montrant des actes sexuels « extrêmes » comme des œuvres d’art, elle ne le comprend pas toujours, mais bien son désir « de produire quelque chose que personne n’avait fait avant lui ». Elle lui fait entièrement confiance, le soutient inconditionnellement dans sa recherche de la lumière et du noir ; elle ne se drogue pas mais ose essayer des substances sous sa protection. De son côté, elle monte son groupe de rock, fait appel à lui pour les pochettes de ses albums.

Des photos d’eux en noir et blanc, la plupart de Mapplethorpe, jalonnent Just Kids, devenu le livre culte d’une époque. Fin 1986, quand elle porte son deuxième enfant du guitariste Fred « Sonic » Smith, épousé en 1980, elle apprend que Robert souffre du sida, Sam aussi. Ils en mourront. « Pourquoi ne puis-je écrire des mots qui réveilleraient les morts ? »