Musée Van Buuren / 2

On passe une barrière en bois Art Déco pour entrer au Musée Van Buuren, par la porte latérale de cette maison hollandaise en briques rouges dont l’aspect familier n’annonce guère les beautés intérieures – il faut y entrer. Les visiteurs précédents ont choisi d’aller d’abord au jardin, je préfère commencer par la maison, visitée quelques fois, la dernière il y a plus de dix ans au moins, vu que je n’en ai pas encore parlé ici.

Si l’on ne sait rien de David et Alice Van Buuren, un petit film d’animation très drôle quoique irrévérencieux est projeté en boucle à l’étage : il résume l’histoire du couple, un financier d’origine hollandaise et son épouse belge, qui a installé dans cette maison à l’extérieur typique de l’Ecole d’Amsterdam, un « ensemble Art Déco unique aménagé par des ensembliers belges, français et hollandais » (site du musée). Un couple de mécènes.

Dès la salle à manger, on est enveloppé d’une atmosphère chaleureuse : bois blond (sycomore, palissandre) d’un ébéniste malinois, tapis fleuris (reproduits à l’identique, d’après un carton du Français Maurice Dufrêne) sur le thème d’une « galerie botanique ». Au mur, déjà six natures mortes de Van de Woestyne, peintre et ami privilégié des Van Buuren, qu’on retrouve partout dans leur maison. De petites niches vitrées au-dessus des armoires murales montrent des porcelaines et un peu d’argenterie Wolfers. De 1929 à 1960, bien des personnalités internationales ont été reçues ici.

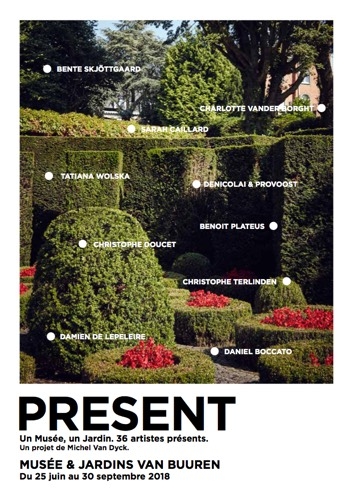

L’exposition « Présent », à l’intérieur et dans les jardins, rassemble des artistes du présent qui ont répondu « présent ! » pour cette deuxième édition estivale. Au milieu de la table en palissandre, une superbe céramique en grès me fascine par son mouvement, une œuvre de Takayuki Sakiyama, inspiré par les vagues et courants marins ; d’autres artistes japonais ont déposé dans cette pièce un beau vase en verre bleu sur un buffet (Yoshiro Kimura) sous une merveilleuse tapisserie de Jaap Gidding (Les quatre éléments, ci-dessous), un haut vase transparent soufflé à la main sur une petite table (Ritsue Mishima).

Les fenêtres de la maison Van Buuren ouvrent sur des tableaux paysagers, maison et jardins se répondent. Je n’énumèrerai pas tout ce qu’il y a à voir, le guide du visiteur détaille le contenu de chaque pièce : peintures, sculptures, mobilier, tapis, luminaires, tissu des chaises (en crin de cheval naturel)… Ici, « Tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. »

Un coup d’œil rapide au petit salon où un Portrait avec chat au pastel de Nicolas Party a bien trouvé sa place, et à son tapis somptueux réalisé d’après les couleurs d’un Van Dongen (La penseuse, tableau volé en 2013, remplacé par une photo). Mais les visiteurs sont invités à passer d’abord dans le hall d’entrée lambrissé de palissandre et d’acajou (ensemblier français Dominique) où l’étonnante suspension en verre coloré et bronze (Jan Eisenloeffel) répond aux carreaux de couleur dans la porte (Jaap Gidding) et aux fenêtres adjacentes.

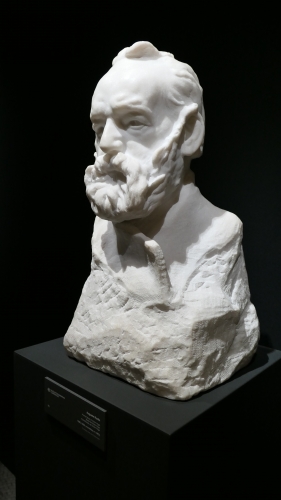

La vedette du hall, c’est L’Agenouillé de George Minne, sculpture superbement mise en valeur dans cet écrin de bois précieux. Sarah Caillard a disposé de drôles de chaussures dans le petit vestiaire contre un miroir, mais le grand salon m’attire avec sa large baie vitrée donnant sur les arbres. Pas trop vite. Juste à côté de la porte, un collage de Vincent Chenut, Goofy, est accroché au-dessus d’un petit meuble à plateaux de palissandre Art Déco et sa lampe boule.

Trois natures mortes de Fantin-Latour ornent le « cosy-corner » près de la cheminée, où un bonhomme de Gijs Milius s’est installé près de la fameuse Chute d’Icare de Bruegel (à l’origine indéterminée malgré les recherches, la toile n’est ni signée ni datée).

Comme il devait faire bon vivre dans ce salon où de multiples sièges invitent à s’installer ici ou là pour lire, converser, rêver, écrire, en regardant de temps à autre dans le jardin.

Ou écouter de la musique : la reine Elisabeth, amie d’Alice, y a fait jouer des lauréats de son fameux concours, sur le piano qui a appartenu à Erik Satie, au couvercle de palissandre que recouvre une merveilleuse tapisserie (Jaap Gidding encore).

Près de la fenêtre du salon de musique, je contemple La Cour de Sainte Agnès de Van de Woestyne, qui a signé deux autres toiles près du piano. Voici ensuite le petit salon noir avec des bronzes sur les appuis de fenêtre, Le Berger de Van de Woestyne : que de présents pour les amoureux de l’art !

En montant l’escalier, voici la fameuse Table des enfants, souvent reproduite, et un petit Max Ernst, accroché un peu haut pour bien le regarder. Une énorme perruche verte (Charlotte Vander Borght) s’amuse dans la salle de bain à l’étage, à côté de la pièce bibliothèque où on projette le film sur les Van Buuren. Plein de belles choses aussi dans le bureau : meubles, vitrail Nuit étoilée, objets dans les vitrines, toiles au mur.

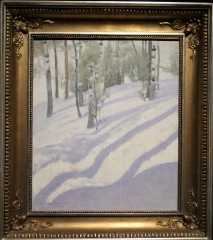

Prenez votre temps dans l’atelier juste à côté, une pièce où David Van Buuren peignait (on peut comparer son autoportrait et celui réalisé par Van de Woestyne) ; on y voit des dessins (le chat, les chiens de la maison par Constant Permeke), des toiles, des plâtres… tout un univers d’amateur.

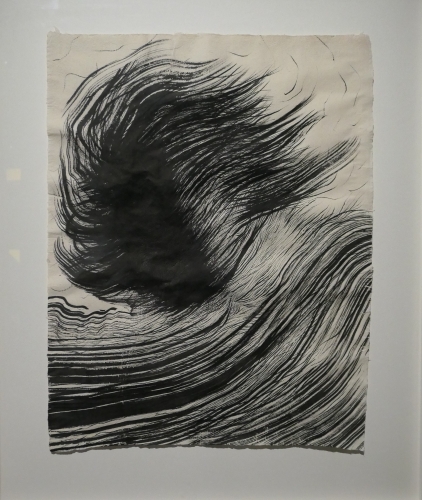

J’ai d’abord pris pour un trompe-l’œil l’étonnante toile de Luca Vitone : en fait, l’artiste a mis une toile vierge dans le jardin du musée pendant les trois mois précédant l’exposition, tout ce qui s’y trouve s’y est déposé naturellement – « Atmospheric agents of garden on canvas » ! Voilà qui invite à aller faire un tour dans les jardins Van Buuren, ce sera le troisième temps.