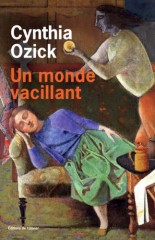

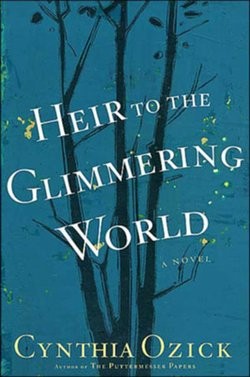

Les années 1930 n’ont pas fini d’inspirer les écrivains. Un monde vacillant de Cynthia Ozick (Heir to the Glimmering World, 2004, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso, 2005) décrit le monde d’une jeune femme de dix-huit ans que la mort de son père va laisser sans famille, à l’exception d’un lointain cousin ; celui d’une famille juive qui a réussi en 1933 à quitter Berlin pour les Etats-Unis ; celui de James qui va changer leur destin à tous.

July 14, 1935: Connecting Manhattan, Queens and the Bronx, the Triborough Bridge (Photo: The New York Times)

En 1935, en réponse à une petite annonce, Rose entre au service du professeur Mitwisser, « spécialiste universitaire du karaïsme », sans savoir précisément ce qu’on attend d’elle. Elsa, son épouse, l’accueille dans une petite maison sombre. Elle sera nourrie, logée, mal payée, explique cette femme qui parle très mal et recourt sans cesse à l’allemand. Son mari a étudié en Angleterre, c’est lui qui a besoin d’aide, et non les enfants, comme Rose l’avait cru d’abord.

Lui semble un géant aux yeux de Rose, un homme « habitué à dicter ses conditions » : « mon travail porte entre autres sur ce qui s’oppose précisément à l’arrogance des idées reçues ». Rose a grandi sans mère et s’est rebellée très jeune contre son père, un affabulateur et un escroc. Elle a appris la dactylographie par elle-même et puis a trouvé refuge chez son cousin Bertram, pharmacien en hôpital, pendant ses études à l’école de formation des maîtres. Bertram est soigneux, rassurant, mais leur vie harmonieuse sera troublée par son amour fou pour une communiste radicale, Ninel (prénom choisi en l’honneur de Lénine).

Le monde des Mitwisser est étrange et mystérieux. Anneliese, la fille aînée, charge d’abord Rose d’emballer les livres du professeur en vue de leur déménagement à New York, où son père fera des recherches à la grande bibliothèque. Rose les trie par forme et par taille ! Anneliese doit tous les remettre dans l’ordre et Rose se retrouve à garder la petite dernière, Waltraut.

Dans la maison à deux étages du Bronx où ils s’installent, Elsa Mitwisser est perdue. Elle refuse de quitter sa chambre. Rose apprend peu à peu dans quelles circonstances cette famille a quitté Berlin, après des journées à rouler en voiture pour échapper aux rafles. Là-bas, ils étaient riches et servis, respectés. Ici ils ne sont plus rien.

Rose est la secrétaire de Mitwisser, mais il n’y a pas d’argent pour remplacer le ruban usé de la machine à écrire et quand la jeune femme veut puiser dans l’enveloppe que lui a donnée son cousin pour viatique, elle ne la trouve plus. Elle provoque alors un « grand barouf ». Anneliese récupère l’enveloppe sous le matelas de sa mère, obsédée par l’achat de nouveaux souliers (elle n’en a qu’une paire). « Quand James viendra… » : la première fois que ce personnage-clé est mentionné, c’est à propos d’argent. Les Mitwisser dépendent complètement de ce que leur donne cet homme.

« La rébellion ardente était le sujet de Mitwisser. » Un soir où il a invité chez lui d’autres spécialistes, Rose entend qu’on le traite de renégat. Les karaïtes refusent toutes les interprétations rabbiniques pour s’en tenir aux seules Ecritures, ils sont accusés de littéralisme par les partisans du Talmud. Les soirées de travail prennent fin quand le professeur décide d’instruire lui-même Anneliese qui refuse d’aller au lycée, contrairement aux garçons. Ses journées, il les passe à la bibliothèque.

La nouvelle charge de Rose consiste à empêcher Mme Mitwisser de chanter et de parler en allemand, langue bannie de la maison par le professeur. En lui lisant Raison et sentiments, Rose réussit à l’apaiser et à lui donner le goût de la langue anglaise. C’est alors que James revient, chargé de cadeaux : tous l’accueillent chaleureusement, même le professeur que Rose entend rire pour la première fois – à l’exception de la mère qui dans sa fureur a découpé en petits bouts de papier le roman de Jane Austen.

Rose dispose grâce à James d’une nouvelle machine à écrire et reçoit enfin son premier salaire. Anneliese sort plus souvent, Rose en profite pour suivre Mitwisser et l’observer à la bibliothèque. La famille ne manque à présent plus de rien, les enfants vont mieux, seule la mère – l’amère – sombre dans une sorte de folie qui l’éloigne de tous sauf de Rose. « James avait apporté la santé et la maladie dans la maison. »

Le jour où un des garçons, en son absence, s’est emparé d’un des seuls biens de Rose, un exemplaire du « Bear Boy » hérité de son père, la valeur du livre est soudain révélée : cet original vaut très cher, même avec la couverture déchirée, il appartenait à James, qui l’a perdu en jouant aux dés avec le père de Rose. De son côté, Elsa Mitwisser, laissée seule, a découpé l’oreiller de James en petits morceaux. Rose est rappelée à l’ordre. Bizarrement, cet épisode les rapproche : Mme Mitwisser lui parle de son ancienne vie de grande bourgeoise et de physicienne.

On découvre que James est, était le « Bear Boy » ! C’était lui, le petit garçon « dans un chapeau » que son père a pris pour modèle et qui a fait sa fortune. Le personnage a connu un succès fulgurant dans la littérature enfantine, mais le petit Jimmy s’est mis à étouffer sous l’emprise du héros qu’il était devenu malgré lui. Adulte, il a voyagé et cherché partout une autre identité que celle-là. Lorsqu’il a croisé cette famille juive en exil, il a su quoi faire de son argent, attiré aussi par la fille aînée, Anneliese, belle et hautaine.

Sort des réfugiés juifs. Place des pères. Rôle des femmes. Un monde vacillant nous introduit pas à pas dans ces destinées complexes, tourmentées, où chaque personnage cherche son équilibre. L’argent de James les rassure, mais quel en sera le prix ? Cynthia Ozick, née à New York en 1928, réussit à donner à l’histoire de cette famille une véritable épaisseur, par les détails concrets de leur existence et à travers les confidences que leur arrachent les incidents de la vie, les balbutiements d’Elsa la clairvoyante, les envolées du professeur, les préoccupations du cousin Bertram. Il ne sera pas facile à Rose de décider elle-même de la route à prendre.