Seule Venise de Claudie Gallay a été publié quatre ans avant Les déferlantes, son grand succès. Pourquoi ce titre, cette épithète ? On ne l’apprendra qu’aux deux tiers du roman, de la bouche d’un vieux prince russe, son personnage le plus attachant. La narratrice, la quarantaine, s’adresse tout au long du récit à l’homme qu’elle rencontre dans cette ville en décembre 2002 : « vous ».

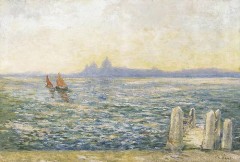

Venise baigne dans le brouillard quand elle descend du train sur le quai où « personne n’attend personne ». Elle a vidé son compte bancaire avant de partir, « de quoi tenir un mois, peut-être deux ». La rupture avec Trevor l’a laissée exsangue, elle a eu envie d’en finir, a passé des journées au lavoir automatique avant de prendre le train.

« Trevor, il m’a plaquée. » « Venise, je n’ai pas choisi. » « Des ponts, il y en a, mais pas tant que ça. » Tournures de phrase à la Duras, fréquents retours à la ligne, phrases courtes, nominales, le style de Claudie Gallay peut gêner ou au contraire envoûter. Je m’y suis habituée parce que la tension du récit, les détails vus comme en gros plan, l’intensité des émotions aident à mettre ses pas dans ceux de cette femme qui cherche son hôtel dans Venise, une adresse trouvée dans le Routard, et à y pénétrer avec elle.

Luigi, le propriétaire, l’accueille et lui parle de ses chats (dix-huit, mais ils restent dehors) avant de lui faire lire et signer les « principaux usages pour le bien de tous ». Un jeune couple, une danseuse et son ami, loge dans la chambre de Casanova. La chambre bleue est occupée par un Russe en fauteuil roulant, depuis cinq ans. Elle dormira dans la chambre aux anges.

La ville est décorée pour Noël, elle y marche en suivant quelqu’un, une vieille habitude de « pister » des chaussures, talons ou sandales… C’est comme ça qu’elle avait rencontré Trevor. Fatiguée d’avoir traîné dehors l’après-midi, elle s’endort dans sa chambre et arrive en retard au repas du soir, Luigi lui en rappelle l’heure précise, dix-neuf heures – le Russe ne supporte pas les retards.

Le matin, elle fait connaissance avec Carla, la danseuse, et son amant, « collés » l’un à l’autre. Le jour, elle marche, prend le vaporetto, entre dans les églises, explore les ruelles. Le soir, bien à l’heure, elle serre la main de Vladimir Pofkovitchine, « prince de Russie ». Il la questionne en français sur sa région, sur la raison de sa présence à Venise – « Trouver l’amour, je réponds. » Peu douée pour la conversation, elle lui parle de son poisson rouge qu’elle a laissé crever après avoir été plaquée : elle l’a sorti du bocal et posé sur la table, pour voir si elle pouvait supporter davantage. « Le ton est donné. C’est dit, le soir, on dîne à la même table et il va falloir s’habituer. »

« Luigi m’a dit, les premiers jours c’est toujours comme ça, on marche, on se perd. Après, on apprend. » Venise est un labyrinthe, elle s’y déplace à l’instinct. Un jour, un vent violent se lève, « la bora ». Vers quatre heures, au Campiello Bruno Crovato, elle remarque un chat roux qui miaule devant une porte qui s’entrouvre. Par la fenêtre de la boutique, elle regarde à l’intérieur : une lampe allumée, des livres, un pantin rouge suspendu, un bureau. « Et derrière le bureau, il y a vous. C’est comme ça que je vous vois la première fois. En homme assis. En train de lire alors que dehors la bora souffle et menace de tout arracher. »

Le décor est planté. Venise en hiver. Les conversations du soir avec le prince qui s’intéresse à tout ce qu’elle a vu, lui qui ne peut plus sortir, et lui conseille des livres à lire, l’initie à la dégustation du vin, lui fait écouter la Callas, lui transfuse sa curiosité à l’égard du monde. Et les rencontres avec Manzoni, le libraire au chat roux dont la voix, tout de suite, lui a plu. Il lui parle de Zoran Music, un peintre qui habite « ici, à Venise », ce Slovène sorti de Dachau en 1945 et qui est allé « au plus loin dans la peinture. » – « Je n’ai rien à dire. Je vous écoute. »

Seule Venise est hanté par l’amour : l’amour perdu de Trevor, une « histoire » avec le libraire, peut-être, les amours anciennes d’un exilé dont une nouvelle page pourrait encore s’écrire, l’amour de Carla pour la danse et celui de Valentino pour Carla… La narratrice observe, raconte, vibre, reste « en creux » dans le récit. La couverture Babel correspond davantage au roman que celle de J’ai lu. On a l’impression, à la fin du voyage, d’en savoir plus sur ceux qu’elle a rencontrés que sur elle-même. Mais on s’est vraiment senti à Venise, en hiver, le temps d’un livre.