Claude Lorent, Colorier pour réenchanter les gens et les lieux (La Libre Belgique, 30/11/2016)

Claude Lorent, Colorier pour réenchanter les gens et les lieux (La Libre Belgique, 30/11/2016)

Léopoldine Roux,

From Brussels with love,

Maison des Arts, Schaerbeek > 11/12/2016

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Claude Lorent, Colorier pour réenchanter les gens et les lieux (La Libre Belgique, 30/11/2016)

Claude Lorent, Colorier pour réenchanter les gens et les lieux (La Libre Belgique, 30/11/2016)

Léopoldine Roux,

From Brussels with love,

Maison des Arts, Schaerbeek > 11/12/2016

From Brussels with love : Léopoldine Roux a posé ses couleurs à la Maison des Arts de Schaerbeek. Depuis quelque temps, sa carte postale de la rue Royale éclaboussée de jaune (l’affiche de l’exposition) me tire l’œil ici ou là, et j’ai donc poussé la porte de cette belle maison en retrait de la chaussée de Haecht dont je vous ai déjà parlé ici. Post-minimalisme et antiforme, les deux termes s’appliquent aussi à cette artiste française : elle se collette avec la peinture avant tout pour jouer avec la matière, avec les couleurs. Un art ludique.

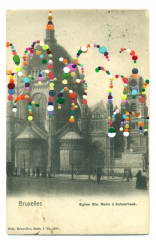

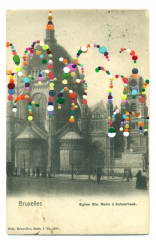

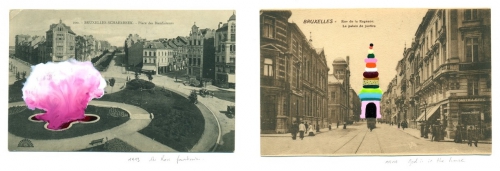

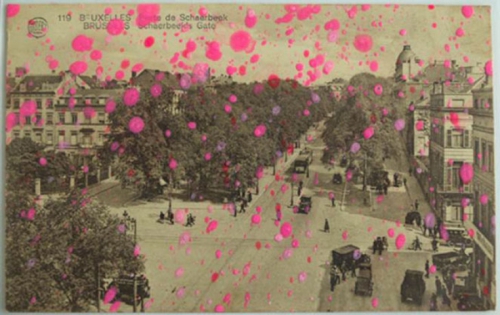

Une série de vieilles cartes postales de Bruxelles sont accrochées dans le hall d’entrée, dans un cadre doré, des vues noir et blanc auxquelles elle redonne vie par petites touches de couleurs. Bulles multicolores dans les parcs bruxellois, pagode pâtissière au bout de la rue de la Régence, boules de crème dans les arcades du Cinquantenaire, Léopoldine Roux réinvente la ville. Des couleurs sur les stores autour de la place de Brouckère, aux abords de la prison de Saint-Gilles – du vernis à ongles ! (L’artiste avait fait parler d’elle en colorant ainsi les taches de chewing-gum sur un trottoir.)

© Léopoldine Roux, From Brussels with love, 2016 (vernis à ongles et collage sur cartes postales anciennes)

Dans la salle à manger de la Maison des Arts, sur un meuble, une cheminée, de grosses mottes blanches ou roses mettent une note incongrue. Ces sculptures brillantes, disait une animatrice à un groupe d’enfants en visite, Léopoldine Roux les couvre de peinture pour voiture (laque carrossier sur enduit et polyuréthane). Des antiformes, assurément.

A droite : © Léopoldine Roux, White Escaped, 2016 (laque carrossier sur enduit et polyuréthane)

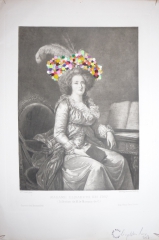

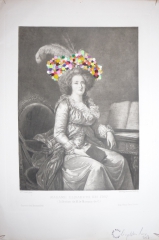

Aux murs du premier salon, des images anciennes, le plus souvent des portraits. Elle y a posé du rose, du bleu ou du jaune, sur les visages surtout (laque ou vernis à ongles). A l’inverse, près d’une fenêtre, deux petits personnages ont pour tête une grande tache de couleur, dont le premier propriétaire de la Maison des Arts (ancienne Villa Eenens).

© Léopoldine Roux, Général Eenens Color Suicide / Marcel Duchamp Color Suicide , 2016 (laque et collage sur papier)

Sur le parquet du salon rose, Pot(e)s d’atelier : une ronde de verres, céramiques et faïences. Léopoldine Roux a superposé des pots, des bols, des tasses qui portent les traces de couleurs, de mélanges, où reste l’un ou l’autre pinceau, en une joyeuse parade de formes design. Sur la cheminée du salon rose, du rose, forcément, et aussi au milieu d’une partition sur le piano.

© Léopoldine Roux, Pot(e)s d’atelier, 2015-2016 (peinture sur verres, céramiques et faïences)

Mais c’est le vert qui a pris place à la bibliothèque, en harmonie avec ses boiseries : deux grandes toiles de trois mètres de haut s’y font face, intitulées Promenade#62 et #63, fouillis de petits points verts, bleus et blancs. Un seul livre sur un rayonnage : Alice au pays des merveilles en format de poche, ouvert et recouvert des mêmes couleurs, Livre de Promenade.

Tout a été conçu « in situ » en 2016, et jusque dans le jardin, puisque la fontaine, rebaptisée La laguna de Schaerbeek, crache une eau vert bleu (pigments biodégradables, un type d’intervention dont elle a l’habitude comme on peut le voir sur son site). En sortant pour la photographier, en ce dernier jour de novembre, j’ai eu l’impression d’entrer dans une carte postale revisitée à la manière de l’artiste, vous voyez ?

© Léopoldine Roux, From Brussels with love, 2016 (vernis à ongles et collage sur cartes postales anciennes)

Je ne savais rien de Léopoldine Roux en entrant à la Maison des Arts, aussi ai-je feuilleté les pages de son site pour me renseigner. Née à Lyon en 1979, elle a étudié à Rennes et à La Cambre, elle habite Bruxelles depuis plus de dix ans. A la radio, Pascal Goffaux a bien présenté son travail (« Bande de curieux », à écouter ici).

« La peinture en liberté, je la pratique quotidiennement et sans interdit. Une peinture décomplexée et élastique dans l’espace temps. » Si vous aimez les couleurs acidulées, « la couleur sortie du support », si la grisaille vous pèse, si la légèreté vous tente, il reste quelques jours pour découvrir la fantaisie de cette artiste contemporaine à la Maison des Arts jusqu’au 11 décembre (entrée libre).

« Une série de « Knots » (nœuds) de métal devait suivre (1971-1972, 1978-1979). Les « nœuds »(métaux pulvérisés tels l’aluminium, l’étain, le cuivre et le nickel), ou formes nouées d’incantation pulsionnelle, traduisent un souvenir de beauté et de force qui, dans l’apparente expression décorative, retient le secret de la manipulation, toujours exploratoire, et d’un savoir-faire qui ira s’approfondissant (Sparkle Knot IV, 1972, revêtement en aluminium, tissu, plâtre, peinture et paillettes ; Bravo #2, 1975-1976, cuivre, acier, étain, zinc sur platre, tissu en coton et revetement en aluminium). Ces œuvres, d’un parti formel minutieux, constituèrent le thème d’une exposition-phare de la galerie Paula Cooper de New York en mai 1974 (Metallized Knots). Les éléments de différentes longueurs entrelaçaient leurs jambages et couvraient toute une partie de la galerie, alliant à la rigueur une sorte de grâce nouvelle. »

« Une série de « Knots » (nœuds) de métal devait suivre (1971-1972, 1978-1979). Les « nœuds »(métaux pulvérisés tels l’aluminium, l’étain, le cuivre et le nickel), ou formes nouées d’incantation pulsionnelle, traduisent un souvenir de beauté et de force qui, dans l’apparente expression décorative, retient le secret de la manipulation, toujours exploratoire, et d’un savoir-faire qui ira s’approfondissant (Sparkle Knot IV, 1972, revêtement en aluminium, tissu, plâtre, peinture et paillettes ; Bravo #2, 1975-1976, cuivre, acier, étain, zinc sur platre, tissu en coton et revetement en aluminium). Ces œuvres, d’un parti formel minutieux, constituèrent le thème d’une exposition-phare de la galerie Paula Cooper de New York en mai 1974 (Metallized Knots). Les éléments de différentes longueurs entrelaçaient leurs jambages et couvraient toute une partie de la galerie, alliant à la rigueur une sorte de grâce nouvelle. »

Claudine Humblet, Lynda Benglis (Post-minimalisme et Anti-Form)

Lynda Benglis, Sparkle Knot V, 1972,

Revêtement en aluminium, tissu en coton, plâtre, peinture acrylique et paillettes

Courtesy Cheim & Read, New York

L’art contemporain déroute souvent, volontairement. Tracer une voie nouvelle, quel défi ! Aussi ai-je lu avec curiosité Post-minimalisme et Anti-Form : dépassement de l’esthétique minimale de Claudine Humblet, un beau livre reçu des éditions Skira.

Dans une brève introduction, la critique d’art situe son ouvrage par rapport à ses essais précédents, du Bauhaus (1980) à L’art minimal (2009), un courant auquel succède le post-minimalisme « en explorant pour leurs qualités propres les nouveaux matériaux ». Quels sont-ils ? Le latex (Eva Hesse, Lynda Benglis), la fibre de verre (Eva Hesse, Gary Kuehn), les ampoules et néons (Keith Sonnier), le fil de fer (Alan Saret), le plomb (Richard Serra) et bien d’autres matériaux divers (Bill Bollinger, Alice Adams). Quant au terme « Anti-Form », plus facile à comprendre, il vient de Robert Morris, un des fondateurs du minimalisme.

Ces noms ne vous disent rien ? C’est que, comme moi, vous restez à distance d’un certain art des années 1960 à aujourd’hui, faute de guide ou d’intérêt. Claudine Humblet présente ces huit post-minimalistes américains de façon chronologique et factuelle. Pas de propos hermétiques ici : elle décrit leur travail, raconte leur parcours, et de nombreuses illustrations en rendent compte. Des présentations claires, suivies de notes précises et d’une abondante bibliographie.

Eva Hesse, Contingent, 1969, Fibres de verre, résine de polyester, latex, tissu

National Gallery of Australia, Canberra © Bridgeman Images

Eva Hesse (1936-1970) « ou l’inspiration dans la rigueur naissant de l’incessant travail de la matière » : sa famille ayant fui aux Etats-Unis dès 1939, elle s’y est formée et a commencé par exposer des lavis à l’encre, des peintures de plus en plus abstraites, avant de se lancer dans des « peintures matérielles », « reliefs polychromes » à partir de papier mâché, cordes, bois, métal, etc. « De la richesse du « faire » naît la forme qui s’y greffe. » Œuvres en suspension, structures et formes souples, Repetition Nineteen (1967) en couverture du livre montre son travail sur le cercle et les matériaux, son chemin vers la sculpture. Fibre de verre et latex lui permettent de donner de nouvelles inflexions aux formes et de les doter de transparences inédites, « entre les grandes polarités de forme et d’antiforme ».

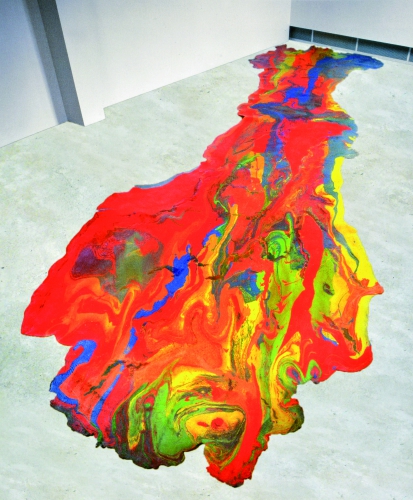

J’ai pensé un moment intituler ce billet « l’art souple », en pensant aux mouvements fluides des danseurs contemporains, tant pour cette artiste que pour les suivants : Keith Sonnier, Gary Kuehn, Lynda Benglis, Bill Bollinger, Alice Adams, Alan Saret, Richard Serra. Claudine Humblet leur consacre les autres chapitres de cette étude. En regardant le travail de ces artistes, je me suis encore fait cette réflexion qui me vient parfois devant des œuvres contemporaines : j’imagine le plaisir du geste pour l’artiste, tout à la confrontation avec la matière, explorant, essayant, transformant, jusqu’à ce stade que lui ou elle seule connaît, celui de l’achèvement.

Keith Sonnier, Chaldea, 1969, Néon, verre, Ileana Sonnabend Collection

Courtesy Keith Sonnier Studio, New York. Photo Steven Tucker

Cet art très concret ne cherche ni à représenter ni à décorer (quoique certaines œuvres puissent remplir cette fonction), il relève d’un corps à corps avec la matière au service d’une obsession : forme ou antiforme, lumière ou couleur, aspect brut ou fini… Les arabesques au néon de Keith Sonnier (1941-) dessinent souvent des formes improbables, parfois d’élégants graphismes colorés. On n’est pas étonné de le voir sollicité pour des installations, mises en lumière d’un couloir d’aéroport ou d’architectures contemporaines.

Gary Kuehn (1939 -) allie des matériaux opposés, une forme géométrique et une matière molle solidifiée, c’est surprenant. Je suis plus attirée par ses dessins, notamment des mines de plomb sur papier, une part de son œuvre très esthétique. Ce qui intéressant dans l’essai de Claudine Humblet, c’est qu’on peut y découvrir toutes les étapes de ces cheminements créatifs, comme les retrouvailles ultérieures de Gary Kuehn avec des formes simples, ses trouvailles et variations sur le cercle, le triangle, le carré.

Lynda Benglis, Contraband, 1969, Pigment Dayglo et latex moulé

Courtesy Cheim & Read, New York

Post-minimalisme et Anti-Form est un album richement illustré qui permet de se rendre compte de la manière dont ces artistes américains ont creusé leur sillon et évolué sans cesse, dans une tout autre voie que les hyperréalistes. Avec des matériaux destinés d’abord à d’autres usages – treillis métallique, câbles ou cordes (si présentes dans l’œuvre d’Alice Adams), caoutchouc, pour n’en citer que quelques-uns –, ces post-minimalistes nous font sortir du cadre connu et sollicitent notre attention, pour peu qu’on leur prête un regard sans préjugés.

Marguerite Verboeckhoven, Temps clair, 1913, huile sur toile, 49,5 x 65 cm.

Musée Charlier, Bruxelles, inv. I-418-1996. © Atelier de l’imagier

« Celles qui choisissent de se spécialiser dans le domaine du paysage – genre très coté au tournant du siècle – n’expriment-elles pas de manière éloquente ce besoin intense de respiration et de prise de distance pour se retrouver ? Leur soif d’indépendance n’échappe pas au public de l’époque ni à leur entourage. Comment une « dame » peut-elle sortir par tous les temps, tremper les pieds et le bas de sa robe dans la boue ? Comment peut-elle se retrouver isolée sur des chemins de traverse, aux prises avec l’inconnu ? Surveillées tant qu’elles sont en âge de se marier, les paysagistes circulent rarement seules. Louise Héger organise ses sorties en fonction des disponibilités de ses contacts, proches ou lointains ; elle joue les demoiselles de compagnie, un rôle qui lui impose de longs moments loin de ses pinceaux mais qui lui ouvre aussi des destinations rêvées. Parmi les nombreuses paysagistes encore à redécouvrir, Marguerite Verboeckhoven livre de fines notations symbolistes de bords de mer, œuvres qui nécessitent certainement de longues heures de travail en plein air, parfois même en nocturne. »

Alexia Creusen, Femme et artiste dans la Belgique du XIXe siècle

Catalogue Femmes artistes. Les peintresses en Belgique (1880-1914), Namur, Musée Félicien Rops, Silvana Editoriale, 2016.