Une première : la Banque nationale de Belgique expose, avec la Deutsche Bundesbank, une partie de leurs collections d’art contemporain sous le titre Building a Dialogue. Le bâtiment bruxellois en impose, de l’extérieur comme à l’intérieur. Il faut montrer patte blanche (pas de ciseaux, de cutter ? demande le gardien au portail de sécurité) pour pénétrer dans l’immense salle des guichets.

Vue de l'entrée réservée au public, avec ses grilles de sécurité imposantes

Conçu par l’architecte bruxellois Marcel Van Goethem dès 1940 (première pierre posée en 1948), le siège central de la Banque nationale frappe par son style moderniste monumental. Le hall des guichets – deux grandes salles séparées par un escalier central – mesure environ deux cents mètres de long, sous une hauteur maximale de huit mètres ! « Le plafond légèrement cintré s’appuie sur la double colonnade ; il est composé de plus de 9000 éléments carrés translucides. » Une nouvelle verrière est venue remplacer un toit de verre à double pente qui protégeait ce plafond, ce qui garantit un « flot de lumière » en permanence.

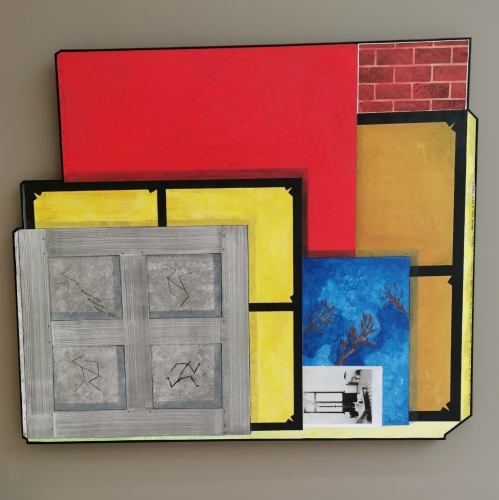

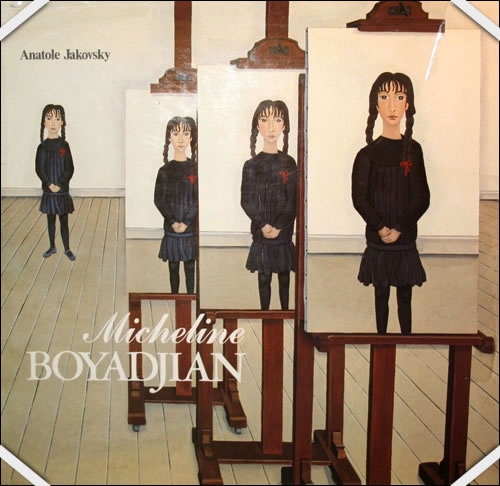

© Jacques Lizène, Entassement de tableaux façon 1970, 1988, 214 x 79 cm,

collection NBB (National Bank of Belgium)

L’exposition s’ouvre sur un clin d’œil de Jacques Lizène, Entassement de tableaux, où l’artiste a écrit « Peinture médiocre » et autres inscriptions latérales « comme art d’attitude » ! La première section sur le thème de « C’est le regardeur qui fait l’œuvre » (Duchamp) présente un ensemble remarquable de huit photographies où Barbara Klemm a saisi les visiteurs de différents musées ou expositions entre 1968 et 2002 (j’ai pensé à Nikole qui écrivait récemment : « je m'aperçois que dans les expos je regarde les gens qui regardent »).

© Barbara Klemm, photographies sur papier baryté, 1968-2002, collection DB (Deusche Bundesbank)

© George Baselitz, Fahrradfarher, 1982, 196 x 152 cm, Collection DB

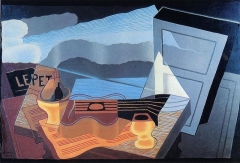

Au jaune de Baselitz pour Fahrradfahrer, peinture pivotée à 180°, répondent les coulures de Walter Swennen et l’élément solaire d’un paysage abstrait de Kirkeby, Walden V. J’ai le regard attiré par une superbe photographie panoramique de Villers-la-Ville signée Felten-Massinger qui fait ressentir « le caractère transitoire de l’existence », pour reprendre le commentaire du catalogue offert (quadrilingue et gratuit, comme l’entrée à l’exposition, source principale des citations).

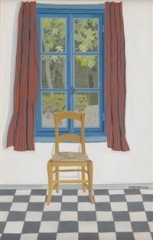

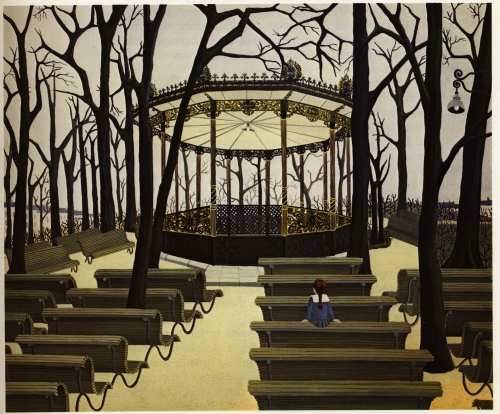

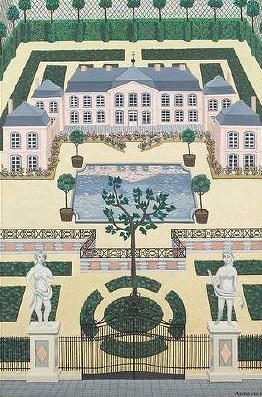

© Karel Dierickx, De droefheid van het wachten, 1991, 105 x 85 cm, Collection NBB

Mon premier coup de cœur va à une peinture de Karel Dierickx, De droefheid van het wachten (je traduis : la tristesse de l’attente) : quelle beauté dans cette œuvre entre figuration et abstraction, quelle profondeur, quelle intensité ! Si vous y êtes sensible, je vous recommande la visite du site consacré à ce peintre flamand (1940-2014). Un art à l’opposé de Raum 104, de Ben Willikens, une toile épurée dont la géométrie est adoucie par la lumière – elle s’intègre parfaitement dans le cadre de cette salle.

© Ben Willikens, Raum 104, 1993, acrylique sur toile, 150 x 160 cm, Collection DB

L’art qui questionne le monde, la société est aussi illustré, avec La Ville rouge de Michaël Matthys, « des peintures au sang sur papier polyester » (voir l’article de Roger Pierre Turine dans La Libre), ou Das Tor d’Anselm Kiefer, « collage à partir d’images de ses sculptures d’avions faites au plomb », rappelant les raids aériens de la deuxième guerre mondiale. Ce Kiefer voisine avec une installation de Marianne Berenhaut, L’armoire : l’artiste, qui a perdu sa famille dans les camps, montre des poils d’animaux qui sortent d’une ancienne vitrine où ils sont entassés.

© Marianne Berenhaut, L’armoire, 2002, ancienne vitrine avec poils d’animaux et végétaux,

81 x 180 x 47 cm. Collection NBB

Je me suis attardée près des petites photos encadrées de Pol Pierart, jeux d’images et de mots qui ne m’ont pas laissée indifférente. « Le côté ludique et l’humour sont autant de moyens de renforcer le propos », dit cet artiste dans une présentation de la galerie Contretype – les titres de ses publications en attestent. Mais cela peut grincer : ces petits cadres sont posés au sol, très bas, sous un (auto ?) portrait décalé au mur (tête de mort et main disproportionnée).

© Pol Pierart, Untitled, 1991, photographies N/B 10 x 14, Collection NBB

© Rupprecht Geiger, 429/65, 1965, 220 x 176, huile sur toile, Collection DB (à gauche)

© Isa Gensken, Collection DB (à droite)

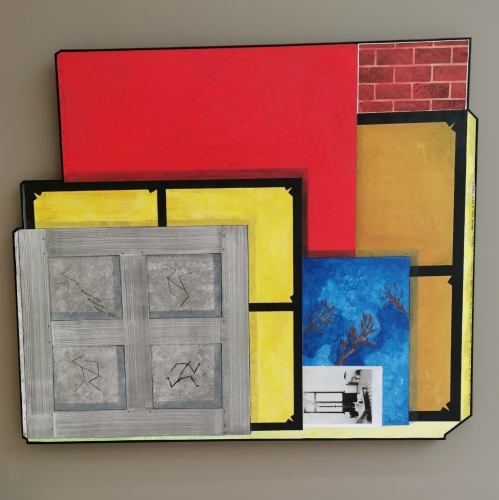

Et voici des couleurs : Rupprecht Geiger crée des effets de matière époustouflant dans 429/65, il faut s’en rapprocher pour vérifier que c’est bel et bien uniquement de la peinture. Une toile inspirée par Rothko, je suppose. J’aurais voulu vous montrer aussi une toile de Marthe Wéry toute différente, et par la technique et par les nuances de rouge, de la même veine que celle présentée sur le site de la NBB, mais ma photo à la lumière ambiante lui est trop infidèle.

© Ann Veronica Janssens, Sweet Blue, 2010-2017, glass, parafine oil, fluo screenprint,

101 x 50 x 50 cm, Collection NBB

Ce n’est qu’en sortant de la salle d’exposition que j’ai remarqué l’œuvre d’Ann Veronica Janssens, Sweet Blue, un « jeu illusionniste délicieux » de couleurs et de miroirs dans un cube de verre sur socle. Je me suis amusée à le photographier des quatre côtés et en oblique, tant la vision varie selon l’angle de vue. J’aime décidément cette artiste de la lumière et du regard, dont je vous avais montré le travail à la chapelle de Grignan.

Vue de la salle des guichets de la Banque nationale de Belgique

44 artistes sont représentés dans Building a Dialogue. La Banque nationale soutient « la création plastique du pays » depuis 1972, elle possède plus de 2000 œuvres. La collection d’art de la Deutsche Bundesbank est plus ancienne, dès 1957, et ses milliers de « pièces » se trouvent aux siège central et régionaux, par volonté d’intégrer l’œuvre d’art dans l’environnement de travail quotidien. Ici aussi. Dès l’entrée, dont le pavement comporte divers symboles (lyre, compas, coquille, ciseaux, clés…), on aperçoit une œuvre de Bram Bogart au mur, et dans la salle des guichets, une sculpture métallique où deux armatures de siège s’inscrivent dans un cercle (ci-dessus). Une visite guidée de cet endroit vaudrait certainement la peine. Building a Dialogue est à voir au 3, boulevard de Berlaimont, jusqu’au 15 septembre.

« Lorsque les banques centrales allemande et belge, respectivement dans les années 1950 et 1970, ont pris la décision de commencer à collectionner des œuvres d’art contemporaines, elles n’avaient aucune intention d’entrer dans un débat esthétique et sociologique sur les rapports entre l’art et la vie. Mais on ne peut nier qu’une collection d’art dans un environnement de travail est bien éloignée de l’idée du white cube. Pour les deux institutions, comme à l’époque pour bien d’autres entreprises que l’on qualifiait de « mécènes », il s’agissait à la fois de démontrer leur engagement en faveur des artistes de leur pays et d’offrir à leurs collaborateurs l’opportunité de se frotter aux créations de leur temps. En retour, les artistes ont pu ainsi toucher un public nouveau et élargi, à l’écart des lieux classiquement dédiés à l’art. »

« Lorsque les banques centrales allemande et belge, respectivement dans les années 1950 et 1970, ont pris la décision de commencer à collectionner des œuvres d’art contemporaines, elles n’avaient aucune intention d’entrer dans un débat esthétique et sociologique sur les rapports entre l’art et la vie. Mais on ne peut nier qu’une collection d’art dans un environnement de travail est bien éloignée de l’idée du white cube. Pour les deux institutions, comme à l’époque pour bien d’autres entreprises que l’on qualifiait de « mécènes », il s’agissait à la fois de démontrer leur engagement en faveur des artistes de leur pays et d’offrir à leurs collaborateurs l’opportunité de se frotter aux créations de leur temps. En retour, les artistes ont pu ainsi toucher un public nouveau et élargi, à l’écart des lieux classiquement dédiés à l’art. »