Peter Handke a reçu le prix Nobel de littérature en 2019. La leçon de la Sainte-Victoire (« écrit en hiver et au printemps 1980, à Salzbourg ») se situe à mi-chemin entre deux livres courts gardés dans ma bibliothèque – Le Malheur indifférent (écrit après le suicide de sa mère en 1971), La femme gauchère (une femme qui quitte son mari et son fils sans explication) – et un autre de sept cents pages, « le grand livre de Peter Handke » selon l’éditeur, Mon année dans la baie de Personne (1994), à relire.

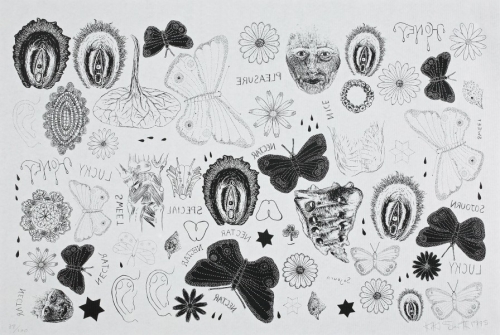

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire au grand pin et la Bastide Vieille II, vers 1887,

66 x 90 cm R599 FWN235 (Société Paul Cézanne)

La leçon de la Sainte-Victoire (traduit de l’allemand par Georges-Arthur Goldschmidt) est un essai d’une centaine de pages, judicieusement offert par quelqu’un qui m’a souvent encouragée à mettre mes pas dans ceux de Cézanne à partir d’Aix, ce que je ferai un jour – je l’en remercie. Handke l’introduit par cette phrase : « Revenu en Europe, il me fallut l’Ecriture quotidienne et je lus beaucoup de choses d’un œil neuf. » Notamment, Cristal de roche de Stifter.

Un jour, en se promenant, il s’est senti chez lui « dans les couleurs », heureux – « un instant d’éternité » : « Les buissons : du genêt jaune, les arbres : des pins isolés, bruns, les nuages : bleuâtres à travers la brume, le ciel (comme Stifter pouvait encore si tranquillement le mettre dans ses récits) était bleu. Je m’étais arrêté sur une colline de la route Paul-Cézanne qui, d’Aix-en-Provence, mène vers l’est jusqu’au Tholonet. »

Handke a toujours éprouvé des difficultés à distinguer et identifier les couleurs, bien qu’il ne soit pas daltonien au sens propre. Dans sa famille, on s’amusait même à les lui faire dire. « Parfois mes couleurs, je les vois, et ce sont les bonnes. » Ce n’est pas une digression que ces notes sur les couleurs, qui prolongent sa lecture des récits de Stifter.

Et voici Cézanne, se faisant remplacer pendant la guerre de 1870-1871 et la passant à peindre dans un petit village de pêcheurs près de Marseille : l’Estaque. C’est à lui que Peter Handke doit de s’être trouvé « entouré de couleurs » sur cette colline. Ayant grandi « dans un milieu de petits paysans où il n’y avait d’images, pour ainsi dire, qu’à l’église ou sur les reposoirs », il ne les regardait pas vraiment et manquait de gratitude envers « les peintres de tableaux ».

Attiré par les paysages, Handke observe que Cézanne, avec le temps, a cherché « la « réalisation » de l’innocence et de la pureté terrestres : la pomme, le rocher, un visage humain. La réalité, c’est donc l’accès à la forme et celle-ci n’est pas regret de ce qui est anéanti par les alternances de l’histoire, mais elle transmet, dans la paix, ce qui est. – Dans l’art, il ne s’agit de rien d’autre. Or cela même qui fait sentir la vie fait problème quand on veut le transmettre. »

Souvenirs de voyages jusqu’à la côte méditerranéenne avec « la femme » qui lui a appris le nom des pins parasols, associés à sa « joie à exister ». De cyprès sombres, un été en Yougoslavie. Quête d’images « magiques » qui le réconcilient avec l’écriture. Handke mêle ses propres fluctuations au commentaire de tableaux de Cézanne. En premier, Le Grand Pin.

« Le grand pin figure encore sur d’autres tableaux mais plus jamais ainsi, pour lui-même. Sur l’un d’eux (il s’y trouve une signature) [illustration du billet], sa plus grande branche basse fait, pour ainsi dire, signe jusqu’au cœur du paysage et forme, avec les branches d’un pin voisin, l’arc d’un portail ouvert sur le lointain où s’étend, dans les couleurs claires du ciel, le massif de la Sainte-Victoire. »

L’essai, centré sur cette montagne qu’à sa suite, Peter Handke a voulu parcourir de tous côtés, dérive au gré de ses pensées vers d’autres peintres (Hopper, Courbet, entre autres). « C’est au cours d’une exposition, au printemps de 1978, que les tableaux de Cézanne m’apparurent comme ces objets du commencement et je fus pris de l’envie d’étudier, comme cela ne m’était arrivé que devant les suites de phrases de Flaubert. »

Regards de Handke sur Cézanne peignant la Sainte-Victoire – « la colline aux couleurs » –, les arbres, parfois des gens. Comme l’évocation d’un peintre appelle d’autres peintres, une promenade en montagne en rappelle d’autres. L’écrivain met des mots sur ses pas, décrit, raconte, cherche à dépeindre l’effet que produisent une vue, une lumière, la marche même, qui ramène souvent à soi, dans le soliloque de la pensée.

Il y retournera en automne, accompagné de D. qui « fait des robes à Paris » et rêve de réussir « le manteau des manteaux ». Décidé à laisser dans sa « leçon » une vue d’ensemble, Handke l’interroge sur sa manière de faire, cherche une structure, fait sienne sa phrase : « La transition, pour moi, doit séparer clairement et être à la fois dans l’un et dans l’autre. » La leçon de la Sainte-Victoire se termine dans un musée de Vienne, en regardant La Grande Forêt de Jacob van Ruysdael.

* * *

(Une remarque sur ce petit livre de la collection Arcades chez Gallimard : on attend mieux de cet éditeur qu’une impression où l’ajustement a fait onduler le texte sur la page, varier la taille des caractères. Cela ne saute pas aux yeux, une affaire de demi-millimètre, mais je me suis demandé si j’avais un problème de vue et cela m’a gênée tout au long de cette lecture.)