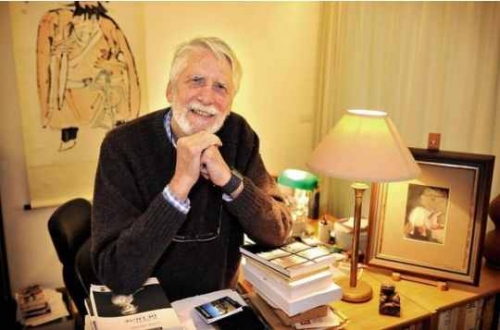

Encore de l’inutile ? Oui. Le Studio de l’inutilité est le dernier livre de Simon Leys (Pierre Ryckmans, 1935-2014), des essais consacrés principalement à la littérature et à la Chine : textes, préfaces, introductions, discours. Ce sinologue belge, qui a beaucoup voyagé et terminé sa carrière professorale à l’université de Sidney, fut membre de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique (à lire sur son site : L’expérience de la traduction littéraire : quelques observations).

Simon Leys (source)

« Dans la Chine traditionnelle, les lettrés, les poètes et les artistes avaient l’habitude de donner des noms évocateurs ou inspirés à leurs résidences, ermitages, studios ou ateliers. » La valeur de l’Ecrit y est une réalité vivante. Dans sa note liminaire, Leys décrit la cahute au cœur d’un bidonville de réfugiés à Hong Kong où un ancien condisciple et artiste l’a accueilli durant deux ans et explique le sens de la grande calligraphie qui y était accrochée au mur : « Wu Yong Tang, le Studio de l’inutilité ». (On n’est pas loin de Nuccio Ordine, j’y reviendrai.)

« Belgitude de Michaux » : le premier essai porte sur un écrivain et artiste belge (un Namurois) qui, comme lui, a fui son « petit » pays pour découvrir l’ailleurs. « Au fond, la belgitude c’est cette conscience diffuse d’un manque. » Michaux a honte d’être belge et Plume offre selon Leys « un reflet révélateur de son expérience du voyage ». Il commente évidemment son chef-d’œuvre, Un barbare en Asie, et sa réédition désastreuse dans La Pléiade, pour laquelle Michaux s’est mis à réviser, corriger, récrire en gommant ses audaces. Comment l’expliquer ? Ce « génie de l’insolence », ironise Simon Leys, était « devenu français » !

N’ayant jamais lu Chesterton, j’ai noté ce titre, Le nommé Jeudi, que l’essayiste considère comme son roman « le plus accompli, le plus profond et le plus troublant ». Les lecteurs d’Orwell apprécieront son « Orwell intime » au sujet de ses journaux et de ses lettres. Sur cet écrivain dont il se sent proche, Leys a écrit Orwell ou l’horreur de la politique. D’autres essais concernent Conrad, le Prince de Ligne, Victor Segalen.

« Dans la lumière de Simone Weil » parle de Milosz et de Camus, qui l’admiraient tous deux. A Stockholm pour la réception du prix Nobel, interrogé sur les écrivains vivants qui comptaient le plus pour lui, Camus en avait cité plusieurs, puis ajouté : « Et Simone Weil – car il y a des morts qui sont plus proches de nous que bien des vivants. » Dans le commentaire de Leys sur les 138 fiches posthumes de Nabokov publiées par son fils, j’ai appris que la femme de Nabokov lisait son cours aux étudiants américains quand il était malade.

Le premier texte sur la Chine, « Anatomie d’une « dictature post-totalitaire » », porte sur les essais de Liu Xiaobo. Le prix Nobel de la paix 2010 appelait à une politique « sans haine et sans ennemis ». Emprisonné et déchu après le massacre de Tiananmen, puis pour avoir signé la Charte 08, il était critique à la fois de la Chine et de l’Occident, fustigeant l’effondrement moral des Chinois, sans culture du passé, livrés à un « carnaval » de sexe, de violence et de matérialisme. (En post-scriptum, Leys résume l’affaire des passeports refusés à ses fils jumeaux, dont la presse belge a beaucoup parlé, signalant que le diplomate qui a retardé la solution de cette « stupidité administrative » avait obtenu le poste d’ambassadeur à Pékin, « où il doit se sentir comme un poisson dans l’eau. »)

« Ethique et esthétique. La leçon chinoise » est une présentation très intéressante du lien, pour les Chinois, entre l’art et le développement de la vie intérieure, entre la qualité artistique et la qualité morale de la personnalité en quête d’un « devenir meilleur ». Le beau portrait de Mme Chiang-Kai-Shek (Soong Mayling) contraste avec celui de Barthes, stupidement aveugle aux réalités chinoises lorsqu’il s’y est rendu avec quelques membres de Tel Quel. Appelant à « relire l’histoire de la révolution culturelle », Simon Leys rappelle comment la Chine actuelle interdit de faire l’histoire du maoïsme. 1949-1989, un « trou de mémoire » orwellien.

Sachez que plusieurs textes du Studio de l’inutilité sont disponibles en ligne, rassemblés par Albert Gauvin, qui en fait une présentation très complète. Après la dernière partie sur « La mer », le recueil se termine avec le discours prononcé par Simon Leys comme docteur honoris causa à l’UCLouvain en 2005. J’y ai retrouvé avec plaisir les noms de Ginette Michaux et Pierre Piret (professeurs encore assistants quand j’y étais en philologie romane).

Leys avait choisi alors de discourir sur « une idée de l’université » et dénoncé, comme Ordine, sa dérive utilitariste, raison pour laquelle il avait quitté celle de Sydney six ans avant l’âge de la retraite. Et de commenter cette phrase de Flaubert dans une lettre à Tourgueniev : « J’ai toujours tâché de vivre dans une tour d’ivoire, mais une marée de merde en bat les murs, à les faire crouler. »