Le roman policier n’est pas ma tasse de thé. J’avais pourtant envie de faire connaissance avec la célèbre Fred Vargas et j’ai emprunté à la bibliothèque L’homme aux cercles bleus et L’homme à l’envers. De quoi faire doublement connaissance avec le commissaire Adamsberg, Jean-Baptiste de son prénom, dont le personnage prend autant de place que l’enquête, un drôle de type. Personne ne comprend vraiment comment il raisonne, pas même lui, mais ses bons résultats suffisent à sa réputation.

En commençant L’homme aux cercles bleus, je me suis vite rappelé que j’avais vu l’adaptation télévisée. Peu importe. Les images rendent une intrigue, pas l’épaisseur des personnages. Ce n’est pas le commissaire qui fait l’ouverture, mais Mathilde, une femme à la voix grave qui prend des notes dans son agenda en buvant sa bière à une terrasse parisienne. Son voisin ne cesse de pianoter sur sa table et elle finit par lui adresser la parole ; l’homme est beau, mais aveugle, il s’appelle Charles Reyer. Ils vont se revoir.

Adamsberg, 45 ans, vient d’être nommé commissaire dans le 5e arrondissement à Paris, « la seule ville qu’il pouvait aimer », lui qui a grandi puis travaillé dans les Basses-Pyrénées, un homme de montagne qualifié de « sylvestre » à ses débuts. Petit, solide, brun, il n’est pas beau mais une inspectrice lui a dit un jour qu’il avait « de la grâce pour mille » et de s’arranger avec ça dans la vie.

Parmi les inspecteurs, Danglard est son préféré, « pas bien beau, très bien habillé », buvant pas mal et peu fiable après seize heures. Celui-ci est dérouté par le caractère vague et lent de son nouveau supérieur, mais il le respecte, il aime sa voix, il pressent l’intelligence derrière ce visage peu harmonieux. Le commissaire a du flair, c’est indéniable.

Adamsberg a horreur des conversations prévisibles et des idées toutes faites. Dans sa vie privée, il n’a connu qu’une fois, huit ans plus tôt, « l’impossible, la brillance, le non-prévisible, la peau très douce, le mouvement perpétuel entre gravité et futilité » : sa « petite chérie » s’appelle Camille, il espère la revoir avant de mourir.

Dès le début, le commissaire a pressenti qu’au milieu des cercles à la craie, un jour, au lieu de menus objets sans intérêt, il y aurait un cadavre, et sans doute plus qu’un. C’est cela qui l’occupe dans L’homme aux cercles bleus, où on fait connaissance avec sa façon singulière de chercher la vérité en prenant note des détails et en s’intéressant de près aux personnalités qui surgissent autour de l’homme aux cercles.

Dans L’homme à l’envers, l’enquête urbaine cède la place à une traque en montagne : dans le village de Saint-Victor où Camille vit avec Lawrence, un Canadien spécialiste des grizzlis venu observer les loups d’Europe, la colère gronde contre un grand loup qui égorge des brebis dans le Mercantour. Camille admire et aide à l’occasion – elle répare sa plomberie – une grande et grosse femme aux manières peu recherchées, Suzanne Rosselin, qui dirige « d’une main de fer » l’élevage des Ecarts. Sinon Camille compose de la musique.

Suzanne vit avec Soliman, un jeune Africain qu’elle a adopté quand, « tout bébé », il a été déposé devant l’église du village avec un billet demandant qu’on s’occupe bien de lui. « Suzanne l’avait élevé comme un garçon du pays, mais éduqué en sous-main comme un roi d’Afrique, confusément convaincue que son petit était un prince bâtard écarté d’un puissant royaume ». Soliman a tout appris des moutons grâce au vieux Veilleux, le berger des Ecarts.

Lawrence raconte à Camille que Suzanne, elle, ne croit pas vraiment au grand loup, mais soupçonne Massart, « le gars des abattoirs », d’être un loup-garou : il n’a pas de poils – « Il a les poils dedans parce que c’est un homme à l’envers. La nuit, il s’inverse, et sa peau velue apparaît. » Quand on retrouve Suzanne égorgée dans sa bergerie, tout le monde accuse à nouveau le grand loup. Camille et Lawrence ne comprennent pas, en principe le loup a peur de l’homme et de plus, Suzanne en imposait.

On verra comment Camille, qui se lance presque malgré elle sur la piste du loup-garou, fera appel finalement à un flic spécial qu’elle connaît. Ça ne peut tomber mieux pour Adamsberg : il se cache pour échapper à une jeune femme qui tente de le tuer pour venger la mort de son frère.

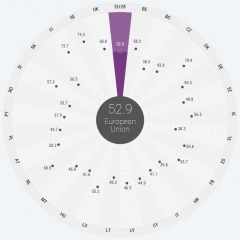

Les deux romans m’ont divertie, le second m’a captivée. Fred Vargas sait construire un suspense et y mêler un peu du mystère que sont les êtres humains les uns pour les autres. L’ambiance y compte autant que l’affaire à résoudre. Lisez-vous Vargas ? Probablement : je lis qu’elle est sixième dans le classement des dix auteurs les plus lus l’an dernier. Mazette !