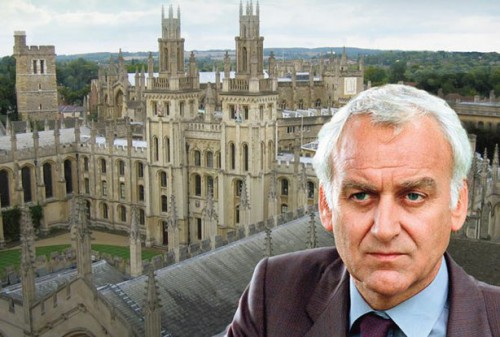

Les enquêtes de l’inspecteur Morse, une de mes séries préférées à la télévision, ont cessé avec le décès soudain de son interprète John Thaw, en 2002. Barnaby ou, plus récemment, un nouveau Morse à ses débuts (série Endeavour, d’après le prénom secret de Morse) ne peuvent faire oublier cet inspecteur hors norme écoutant des airs d’opéra, évoluant dans les rues d’Oxford, au volant de sa Jaguar rouge ou buvant une bière…

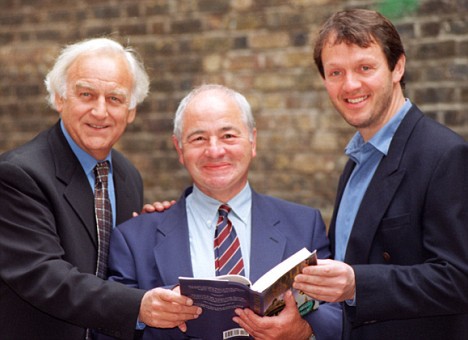

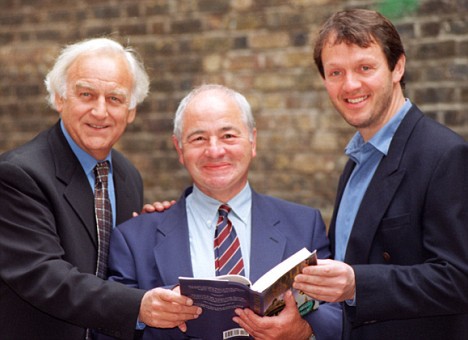

Colin Dexter entre les deux acteurs de la série, John Thaw (Morse) et Kevin Wathely (Lewis) (Photo DailyMail online)

Pourquoi ne pas remonter à l’original, me suis-je dit en cherchant Colin Dexter à la bibliothèque ? J’ai ouvert Les silences du professeur (The Silent World of Nicholas Quinn, 1977, traduit de l’anglais par Elisabeth Luc) et assez vite, j’ai reconnu l’histoire ; je connaissais le coupable, mais peu importe.

J’ai souvent confronté un film à l’œuvre littéraire dont il s’inspire – c’est souvent, pour les amoureux des lettres, une déception par rapport aux subtilités du texte et au vagabondage imaginaire de la lecture. Cette fois, allais-je retrouver des images dans ce roman policier ?

Il débute en pleine réunion du Syndic des examens à l’étranger, pour choisir un nouveau membre. Bartlett, le secrétaire général, a examiné toutes les candidatures et présente les meilleures : en deuxième place, Quinn, « honnête, intelligent, décidé » mais handicapé par sa surdité (comme Colin Dexter lui-même), ce qui plaide à son avis pour Fielding, un historien aux références « exceptionnelles ».

Le doyen croit l’affaire réglée quand un jeune professeur de chimie, Roope, prend la défense de Quinn, pour ses qualités personnelles et aussi parce que leurs statuts prévoient d’employer des personnes handicapées. Bien sûr, il y aura des problèmes au téléphone, mais Roope rappelle que lors des entretiens avec Quinn, celui-ci « a donné l’impression de (les) entendre parfaitement » (il lit parfaitement sur les lèvres). Au vote, Quinn l’emporte.

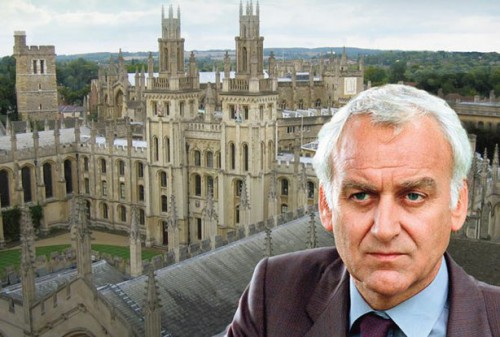

Toute une page sur l’évolution d’Oxford et ses « imposantes demeures » (chapitre II) nous renvoie en imagination au somptueux décor de la série télévisée : vieilles pierres blondes, clochers, fenêtres à pignons, bâtiments, porches et cours de l’université… Le chapitre III s’ouvre sur une phrase à l’ironie bien dexterienne : « Pendant tout le mois d’octobre, la santé de la livre sterling suscita un intérêt universel teinté de mélancolie. »

Des professeurs s’affairent, d’autres entretiennent une liaison secrète, tandis que Bartlett se fait du souci et maudit cet « imbécile » de Roope à l’approche de la visite des « émissaires de l’émirat de Al Jamara » (l’université ne peut plus se passer des investisseurs étrangers). Enfin Morse apparaît, au chapitre V, en train d’étudier son reflet dans un petit miroir tenu derrière lui par le coiffeur, avant de prendre le bus pour rentrer dans son appartement de célibataire.

Il en repart aussitôt, appelé au commissariat : « un dénommé Quinn » est mort. Un de ses collègues, inquiet de son absence, l’a trouvé au rez-de-chaussée de la maison où il vivait. Morse se met en route avec le sergent Lewis. Le premier dialogue entre les deux policiers révèle le petit jeu habituel d’escarmouches, Morse se servant de Lewis pour exciter son esprit d’analyse, essayer des hypothèses et à l’occasion, faire preuve d’érudition ou d’autorité, souvent à ses dépens.

L’ironie de cet inspecteur « intelligent, fantasque, misanthrope, alcoolique, mélomane et libidineux, un caractériel autant qu'un caractère » (Le vent sombre) s’exerce aussi face au légiste, qui a du répondant : « – C’est moche, la mort, fit Morse. – Mors, mortis, genre féminin, marmonna le vieux médecin légiste. – Ne m’en parlez pas, répondit Morse en hochant tristement la tête. » Et me revoilà en manque d’images : j’aimerais voir leurs mimiques et les entendre – même si, je l’avoue, je suivais cette série en français où Morse avait la voix de William Sabatier.

Le professeur Quinn définitivement silencieux, il reste bien d’autres silences dans cette affaire, et des mensonges, c’est la règle – à Morse et à Lewis de faire parler les morts et les cachottiers. Entre prologue et épilogue, Les silences du professeur comportent quatre parties : pourquoi ? quand ? comment ? qui ?

Diplômé d’Oxford en 1953, Colin Dexter a enseigné le grec et le latin pendant treize ans dans les Midlands, puis à l’université d’Oxford. Il a publié son premier « Morse » au début des années soixante, Le dernier bus pour Woodstock. Savez-vous que Colin Dexter fait une apparition à la Hitchcock dans chaque épisode de la série télévisée ? A présent, il ne nous reste pour regretter avec nous l’inspecteur Morse que son fidèle sergent, incarné par Kevin Whately, dans Inspecteur Lewis. Ou à suivre, dans un style très différent, le travail des « petites cellules grises » de David Suchet, alias Poirot.

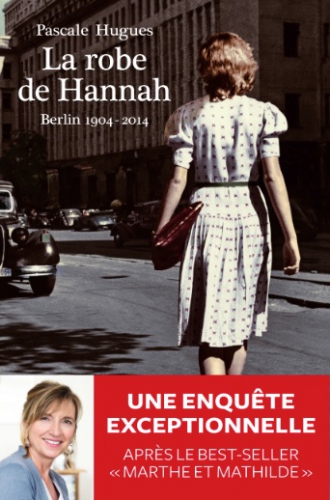

« C’est son fils Joachim qui m’a raconté l’histoire de sa mère. Nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard dans la librairie de mon quartier. Par-dessus le comptoir, je parlais avec la libraire de mon idée d’écrire l’histoire de ma rue. Je venais de rentrer bredouille d’une expédition dans les après-midi goûter et jeux de cartes pour seniors des deux paroisses de mon quartier. Mais ni les catholiques, ni les protestants n’avaient pu fournir la pièce du puzzle qui manquait à mon projet : quelqu’un de non juif qui avait vécu dans ma rue dans les années 30. Et il était exclu de transgresser la règle que je m’étais fixée : mes protagonistes devaient impérativement avoir habité ma rue ou sa place. Pas question de recueillir le témoignage de quelqu’un venant d’une rue attenante. Joachim Bickenbach se racla la gorge et se mêla à notre conversation : Peut-être puis-je vous être utile. Ma mère a vécu avant et pendant la guerre au numéro 3 sur la place. »

« C’est son fils Joachim qui m’a raconté l’histoire de sa mère. Nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard dans la librairie de mon quartier. Par-dessus le comptoir, je parlais avec la libraire de mon idée d’écrire l’histoire de ma rue. Je venais de rentrer bredouille d’une expédition dans les après-midi goûter et jeux de cartes pour seniors des deux paroisses de mon quartier. Mais ni les catholiques, ni les protestants n’avaient pu fournir la pièce du puzzle qui manquait à mon projet : quelqu’un de non juif qui avait vécu dans ma rue dans les années 30. Et il était exclu de transgresser la règle que je m’étais fixée : mes protagonistes devaient impérativement avoir habité ma rue ou sa place. Pas question de recueillir le témoignage de quelqu’un venant d’une rue attenante. Joachim Bickenbach se racla la gorge et se mêla à notre conversation : Peut-être puis-je vous être utile. Ma mère a vécu avant et pendant la guerre au numéro 3 sur la place. »