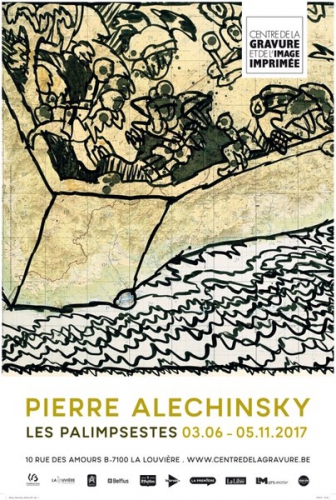

De la gare de La Louvière, j’avais remarqué de loin ce bâtiment original avec sa peau grise aux craquelures plus claires, sans savoir que c’était là le musée Keramis : le Centre de la céramique, érigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch. Après la visite de l’exposition Alechinsky le matin, c’était un objectif tout indiqué pour l’après-midi.

Inauguré en 2015, le musée Keramis est un bel exemple d’architecture contemporaine autour d’un bâtiment industriel classé. Quand on le découvre depuis la nouvelle Cité administrative, derrière un plan d’eau aménagé, on distingue bien les formes organiques de ses ailes en béton, en contraste avec le bâtiment ancien en briques.

Le revêtement gris en deux textures sur une surface de 4000 m2, dû au plasticien Jean Glibert, évoque le « craquelé ou faïençage de l’émail » (La revue de la céramique et du verre). La constructiond’un centre commercial à proximité, prévue en 2018-2020, changera sans doute la vision actuelle du musée entouré d’espaces verts.

Une fois à l’intérieur, on se sent bien dans ces volumes de béton et de verre aux circonvolutions inattendues. Le parcours commence par une vaste salle spectaculaire : trois fours bouteilles (classés en 2003) y sont conservés in situ. « Derniers exemplaires belges de fours à faïence au charbon à flamme directe », ils datent du dernier tiers du XIXe siècle et ont fonctionné jusqu’au lendemain de la deuxième guerre mondiale.

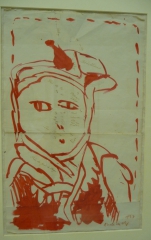

On accède ensuite à une salle dédiée à la céramique des XXe et XXIe siècles – Keramis est un musée et un centre de création contemporaine (atelier, résidence d’artiste). On y voit des oeuvres d’artistes actuels, comme Antoine de Vinck qui vient de faire l’objet d’une exposition, Pierre Culot avec un Grand vase à col émaillé (grès chamotté), Carmen Dionyse avec sa sculpture L’alchimiste (1990, grès, émail et jus d’oxydes).

A gauche : © Carmen Dionyse, L’alchimiste (1990, grès, émail et jus d’oxydes).

En bas à droite : © Pierre Culot, Grand vase à col émaillé (s.d., grès chamotté)

Les pièces exposées là sont de grande qualité, originales par leurs formes, leurs couleurs, leur finesse et leurs finitions – on a envie de les toucher. Au mur, une plaque de Corneille à dominante bleue illustre ses figures de prédilection : oiseau, femme, soleil... et chat. Plus loin, je me suis attardée devant une sculpture monumentale de Guy Bauclair, Liberté anthropomorphique.

Guy Bauclair, Liberté anthropomorphique (1983, grès chamotté et oxydes)

A l’entrée de la « réserve visitable » du musée Keramis, une grande composition murale (carrelage en faïence) de Raymond-Henri Chevallier illustre l’élément nécessaire aux métiers de la céramique, Le Feu. La Terre, du même artiste, est exposée à l’étage. Un panneau didactique et des vidéos rappellent les étapes de la fabrication des faïences dans cet espace qui correspond à un ancien atelier.

A l’entrée de la réserve visitable, : © Raymond-Henri Chevallier, Le Feu (détail)

(vers 1948, composition murale en carrelages, faïence émaillée), Collection du musée royal de Mariemont

Dans de grandes armoires vitrées, on a rassemblé de la vaisselle, des vases, des objets divers (non étiquetés) qui illustrent l’histoire de la faïencerie Boch La Louvière, de « Boch frères Keramis » (1844) à « Royal Boch » (1994). (Les peintres Anna Boch et son frère Eugène appartiennent à cette famille.) Fleuron de la céramique jusqu’aux années 1970, Boch La Louvière va subir alors la crise économique et aller de restructuration en restructuration. Un film relate le combat des ouvriers, l’occupation de l’usine et, malheureusement, la faillite de la manufacture en 2011. Une belle vidéo de la Fondation Roi Baudouin retrace son histoire et présente l’art et les techniques de la céramique.

On reconnaît au passage quelques services de table vus chez des grands-parents, des parents, comme le décor Rambouillet. Boch a diffusé de nombreux modèles à paysages, à figures, à fleurettes, comme cette théière bleue pour laquelle je craquerais sans doute si je la trouvais dans une brocante. Beaucoup de Belges achetaient du Boch pour sa qualité et son « design » liant l’utile et l’agréable. A l’étage, quelques services phares des différentes décennies du XXe siècle témoignent de la succession des formes et des modes.

Des pièces exceptionnelles sont montrées là-haut, de format hors du commun, signées par des initiales ou des noms de peintres – la « collection Boch ». Décors peints, imitation du Delft ou ou de l’Iznik, puis le triomphe de l’Art Nouveau et surtout de l’Art Déco, avec ces vases Keramis qui ont toujours du succès dans les salles de vente, en particulier ceux signés par Charles Catteau, que j’avais admirés dans une rétrospective à Strepy-Thieu en 2006.

Vases Art Déco signés Charles Catteau

La dernière grande salle, aux baies largement ouvertes sur le paysage environnant, expose des céramiques d’artistes modernes et contemporains, collection de l’Etat belge et achats de la Communauté française (réguliers jusqu’en l’an 2000). De très belles créations signées Antoine de Vinck, Pierre Caille ou Chantal Talbot.

« Introspection : 7 ans d’acquisition », exposition temporaire

Il manque encore un bon catalogue à ce nouveau musée wallon, heureusement j’y ai trouvé un numéro de la Revue de la céramique et du verre qui lui est entièrement consacré (épuisé). Le site de Keramis est plein de ressources et propose même un parcours urbain : « Découvrez La Louvière sous le signe de la céramique ». Je ne peux que vous encourager à visiter un jour ce Centre de la céramique pour son architecture, son histoire, ses collections – un patrimoine qui nous est cher.