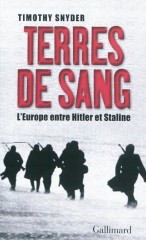

Timothy Snyder, Terres de sang - L’Europe entre Hitler et Staline (suite)

Le 22 juin 1941, nouvelle étape de la guerre en Europe : les Allemands attaquent l’Union soviétique (opération Barbarossa). C’est le début d’une troisième période dans l’histoire des terres de sang. « Dans la première (1933-1938), les tueries en masse furent presque exclusivement le fait de l’Union soviétique ; dans la deuxième (1939-1941), le carnage fut équilibré. Entre 1941 et 1945, les Allemands furent responsables de la quasi-totalité des meurtres politiques. »

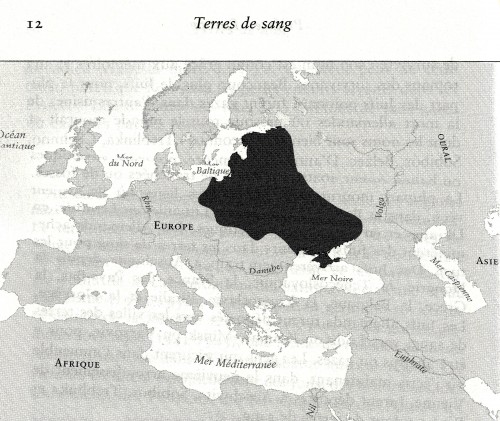

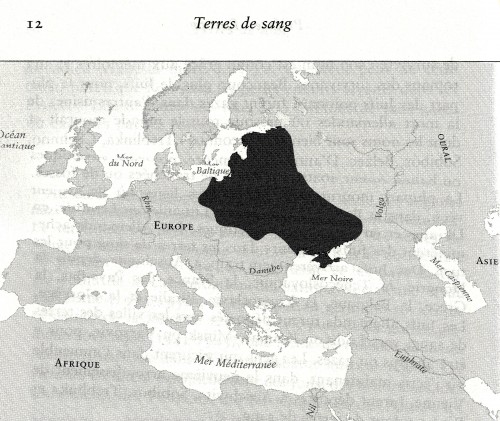

Timothy Snyder aborde bien sûr aussi l’histoire des autres nations impliquées dans la guerre, mais c’est sur le territoire des terres de sang, circonscrit dès le départ, qu’il précise les intentions, les actions, les mouvements, « l’économie de l’Apocalypse ».

Leningrad isolée par l’armée allemande puis affamée : un million de morts entre 1941 et 1944. Le journal de la petite Tania Savitcheva, exposé au Musée national d’histoire de Saint-Pétersbourg, rapporte l’extinction successive de tous les membres de sa famille, de « Jenia est morte le 28 décembre 1941 à minuit trente » à « Tous les Savitchev sont morts. » Elle-même meurt en 1944.

Dates, comptes, plans, arrestations, déportations, exécutions… Et puis la « Solution finale ». Hitler qui voulait « détruire l’Union soviétique et créer sur ses ruines un empire terrestre » se retrouve en décembre 1941 confronté à un « cauchemar stratégique » avec une guerre sur deux fronts, contre trois grandes puissances : l’URSS, le Royaume-Uni et les Etats-Unis (après Pearl Harbor). Dans son optique, la catastrophe est due aux « cabales juives de Londres, Moscou et Washington ». Sous l’euphémisme de la « réinstallation », c’est l’escalade meurtrière, l’Holocauste.

Au chapitre VIII, « Usines de la mort nazies » (aux deux tiers des quelque 700 pages de Terres de sang), on reprend son souffle avant de relire l’histoire la plus noire du XXe siècle. Près de 5,4 millions de Juifs morts sous l’occupation allemande, près de la moitié à l’est de la ligne Molotov-Ribbentrop. Exécutions par balles, par le gaz… Snyder décrit les procédés et les comportements, donne la parole aux témoins, aux écrivains (Vassili Grossman suivait l’Armée rouge en tant que journaliste).

Destruction de Varsovie, nettoyages ethniques, crimes contre les femmes (viols), de plus en plus de citoyens soviétiques envoyés au Goulag après la guerre… « Œuvrant en parallèle, parfois ensemble, les régimes soviétiques et communiste polonais réalisèrent un curieux tour de force entre 1944 et 1947 : ils déplacèrent les minorités ethniques, de part et d’autre de la frontière soviéto-polonaise, qui faisaient de ces régions frontalières des régions mixtes ; dans le même temps, ils éliminèrent les nationalités ethniques qui avaient combattu le plus farouchement pour ce genre de pureté. Les communistes avaient repris le programme de leurs ennemis. »

L’antisémitisme stalinien se développe : il fallait faire comprendre, partout en URSS, que « les Russes devaient être maintenant et à jamais les plus grands vainqueurs et les principales victimes », afin de se protéger du dangereux Occident. Il fallait faire oublier le nombre de Juifs tués à l’Est et l’alliance passée avec les nazis. Aussi les Juifs soviétiques sont-ils dénoncés alors soit comme des « nationalistes juifs » soit comme des « cosmopolites déracinés », bref on les suspecte de « fascisme ». On triche sur les chiffres de l’Holocauste, pour ramener le nombre des morts polonais non juifs à égalité avec celui des Juifs : « trois millions chacun ». On fabrique des « complots juifs », on organise des autodénonciations, des procès. « Aussi longtemps que les communistes gouvernèrent la majeure partie de l’Europe, il fut impossible de voir l’Holocauste pour ce qu’il était. »

La conclusion de Terres de sang s’intitule « Humanité ». L’histoire des atrocités commises dans un même espace et à une même époque, entre 1933 et 1945, permet à Snyder de comparer les systèmes nazi et stalinien, « non pas tant pour comprendre l’un ou l’autre que pour comprendre notre époque et nous comprendre nous-mêmes. » L’historien rappelle l’analyse de Hannah Arendt sur le totalitarisme et la déshumanisation. Il tient à rappeler à quel point la puissance et la malveillance « se chevauchèrent et interagirent » sur ces terres.

Des deux côtés, un sacrifice massif devait « protéger le dirigeant d’une erreur impensable » : la collectivisation pour Staline, la guerre pour Hitler. Tous deux s’appuyaient sur un parti unique, « le parti », inversant le sens du mot. Tous deux se déclaraient victimes de complots.

Snyder met en garde contre la facilité avec laquelle aujourd’hui, en Occident, on s’identifie à la victime : « c’est affirmer une séparation radicale d’avec le bourreau. » Mais se croire victime peut conduire à des actes d’une grande violence. Juger l’autre « inhumain » rapproche de l’idéologie nazie au lieu d’en éloigner. « Trouver d’autres personnes incompréhensibles, c’est abandonner l’effort pour comprendre, et donc abandonner l’histoire. » On tombe alors dans le piège moral des nazis ou des Soviétiques.

« La culture contemporaine de la commémoration tient pour acquis que la mémoire empêche le meurtre. » Mais les réinterprétations de l’histoire, la nationalisation des mémoires peuvent engendrer de nouveaux mensonges. Par exemple, quand la Russie du XXIe siècle dénombre les victimes soviétiques de la Seconde guerre mondiale, « justes ou faux, ce sont des chiffres soviétiques et non pas russes. » (Je précise : Ukraine, Biélorussie, pays Baltes, Pologne orientale, nord-est de la Roumanie.)

« Les régimes nazi et soviétique transformèrent des hommes en chiffres ; certains que nous ne pouvons qu’estimer, d’autres que nous pouvons recalculer avec assez de précision. Il nous appartient à nous, chercheurs, d’essayer de les établir et de les mettre en perspective. Et à nous, humanistes, de retransformer ces chiffres en êtres humains. Si nous ne le faisons pas, Hitler et Staline auront façonné non seulement notre monde, mais aussi notre humanité. »

Dans « Chiffres et terminologie », Snyder rappelle les principes de base de son analyse, le choix d’une « géographie politique », l’étude « de la mort, plutôt que des souffrances ». Son sujet : « les politiques conçues pour tuer, et les populations qui en furent victimes. » Il explique pourquoi il parle de « tuerie de masse » plutôt que de génocide. 50 pages de bibliographie, 25 pages d’index, 36 cartes donnent une idée de l’ampleur de cette étude. Quatre pages de remerciements indiquent la manière dont l’auteur a travaillé et avec qui, tant à Vienne qu’à Yale University et ailleurs.

Terres de sang, qui a reçu le soutien du Centre national du livre et de la Fondation Auschwitz, éclaire de façon nouvelle les barbaries européennes du XXe siècle.