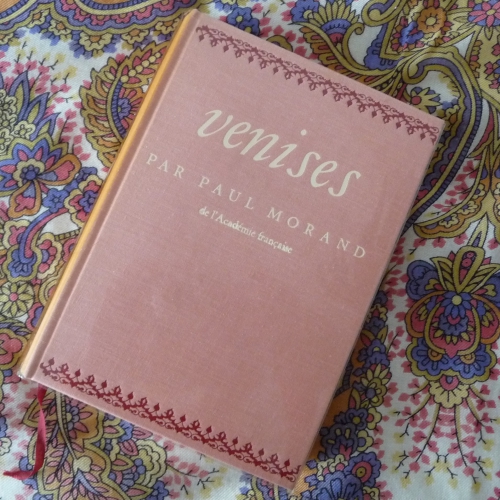

A la mort de son père, la narratrice d’Adèle et moi (2013), un gros roman de Julie Wolkenstein, a trouvé un document sur une arrière-grand-mère dont elle n’avait jamais entendu parler : Adèle. Celle-ci a dix ans et demi au début du récit, le 11 septembre 1870, et « c’est sa première guerre, son premier grand voyage en train et la première fois qu’elle voit la mer. »

Eugène Boudin, La côte atlantique au Benerville

Très vite, on revient au XXIe siècle et aux hésitations de celle qui raconte et imagine cette date « plausible » pour le voyage en train d’Adèle de Paris à Granville avec sa demi-sœur Pauline (supposée « tenir la maison » depuis la mort de leur mère) ; elles vont se mettre à l’abri auprès de leur cousine Arabella et de ses parents. De Granville, il reste quelques kilomètres à parcourir en voiture jusqu’à Saint-Pair et pour la première fois, là, elles voient la mer. C’est le « coup de foudre » pour Adèle : dix ans plus tard, seule héritière de la « très grande fortune » de son père, elle se marie, achète un terrain « au-dessus des rochers qui ferment la plage de Saint-Pair ». A cet endroit, en haut de la falaise, elle fera construire sa maison.

En 2010, la narratrice a perdu son père. Comme il gardait tout, elle passe un temps fou avec d’autres à classer ses papiers, s’étonne du silence qu’il a toujours observé au sujet de ses parents et grands-parents. Même si elle a de nombreux souvenirs des vacances passées à Saint-Pair avec sa « tentaculaire famille paternelle », elle ne sait presque rien d’Adèle, leur aïeule. Et pourtant elle voit en elle « une sorte de bienfaitrice » puisque c’est Adèle qui a choisi, un siècle avant sa naissance, de faire construire cette maison de vacances « battue par les vents et traversée de courants d’air ». D’où l’envie de faire son portrait.

« Mon entreprise consiste à bâtir sur les silences de mon père. Elle a d’étroites limites : il y a des tas de choses que je ne saurai jamais. » Revoici donc Adèle à la pension Margaux, à Saint-Pair, où règne une atmosphère de vacances « même si Paris est assiégé ». Un an après la mort de sa mère, Adèle adore les promenades en bord de mer et surtout celle jusqu’à la Croix-Saint-Gaud, tout en haut, d’où la vue sur la plage est splendide.

Quand la narratrice retourne pour la première fois à Saint-Pair après la mort de son père – elle y a invité ses amis sans leurs enfants (un week-end « No Kids ») pour le 14 juillet –, elle s’appuie sur le fameux « memorandum de tante Odette » trouvé dans les papiers de son père pour raconter à une amie la vie de son aïeule. Adèle (1860-1941) a perdu ses parents très tôt : sa mère à neuf ans, son père, un médecin, à vingt. Mariée, elle a eu quatre enfants, deux garçons, deux filles. Elle a vécu entre son grand appartement parisien (rue Barbet-de-Jouy) et ses maisons de Sèvres et de Saint-Pair. Un père « trop bel homme », quatre enfants, Saint-Pair, déjà trois coïncidences entre Adèle et elle, sans compter l’insomnie.

Adèle et moi, sur près de six cents pages, explore la piste aux souvenirs, les liens familiaux, les lieux, la vie d’Adèle. Un siècle et demi comme terrain de recherche et un secret de famille bien gardé. Jules, le compagnon de la narratrice, fait preuve de compréhension, de patience et d’ironie, c’est selon, aux différents stades de cette enquête familiale qui devient de plus en plus une quête personnelle. Il y a tant de questions, de « pourquoi ? » à résoudre pour faire le portrait de cette arrière-grand-mère et la faire revivre, étape par étape, dans sa traversée du temps.

« Adèle a bel et bien existé, Adèle a bel et bien été inventée. Entre les deux, le coeur de Julie Wolkenstein balance, et ce mouvement imprime à son roman une belle cadence, sans que jamais le pied ne lui tourne » écrit Marine Landrot dans Télérama. Sur le site de son éditeur (vidéolecture), la romancière, fille de Bertrand Poirot-Delpech, dit s’être inspirée de sa chronique familiale pour en faire une matière romanesque, mêlant l’authentique et l’imaginaire. L’heure anglaise (2000), son deuxième roman, m’avait touchée par une évocation subtile du passé. Ce roman-ci, plus actuel dans le ton et dans l’emploi des temps (au présent), m’a paru fort long. Mais il offre de belles descriptions du paysage normand, du vent et des vagues, et de fortes connivences entre ces femmes qui, sans s’être connues, tentent de se reconnaître.

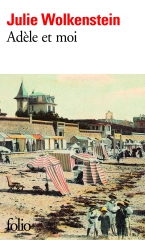

« 1969. Venise d’automne, épouillée des touristes (sauf des hippies, bouddhas curieux, indélogeables), avec ses monuments houssés de coton, grillagés de pluie ; c’est la moins frivole. Venise de printemps, quand son pavement commence à suer et que le Campanile se reflète dans le lac de la place Saint-Marc. Venise d’hiver, celle de la temperatura rigida, du congelamento, lorsque les vigiles du feu surveillent les feux de cheminée, du haut des clochers, et que les loups descendent des Dolomites. Quant à la Venise d’été, c’est la pire… »

« 1969. Venise d’automne, épouillée des touristes (sauf des hippies, bouddhas curieux, indélogeables), avec ses monuments houssés de coton, grillagés de pluie ; c’est la moins frivole. Venise de printemps, quand son pavement commence à suer et que le Campanile se reflète dans le lac de la place Saint-Marc. Venise d’hiver, celle de la temperatura rigida, du congelamento, lorsque les vigiles du feu surveillent les feux de cheminée, du haut des clochers, et que les loups descendent des Dolomites. Quant à la Venise d’été, c’est la pire… »