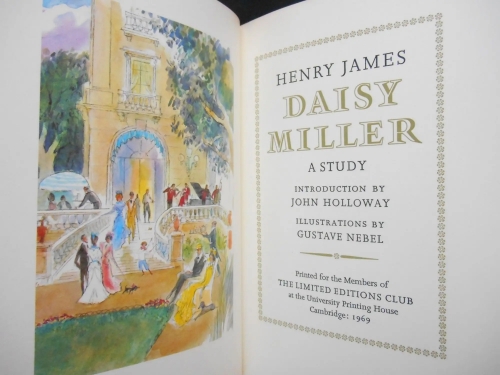

Henry James (1843-1916) continue à séduire lecteurs et spectateurs. Le 6 mars dernier, Arts Libre présentait La Bête de Bertrand Bonello, film librement adapté d’après La Bête dans la jungle (1903), la magnifique nouvelle qui avait déjà inspiré le réalisateur Patric Chiha en 2023. Cela m’a donné envie de revenir à l’auteur du fameux Portrait de femme (1881), avec une autre nouvelle, Daisy Miller (1878, traduit de l’anglais par Philippe Blanchard). Après avoir été refusée par une revue américaine, celle-ci connut un succès énorme en Angleterre.

Belle édition illustrée (Swan's Fine Books)

« Il y a dans la ville de Vevey, en Suisse, un hôtel particulièrement confortable. Et certes, les hôtels y sont nombreux, car distraire les touristes est la grande affaire de cette localité qui, comme s’en souviendront de nombreux voyageurs, est sise au bord d’un lac aux eaux d’un bleu remarquable, lac qu’aucun touriste ne saurait manquer de visiter. » Au mois de juin, les Américains y sont nombreux. Aux Trois Couronnes, on voit aussi des serveurs allemands, des princesses russes, des petits Polonais...

Assis dans le jardin, Winterbourne, un Américain de vingt-sept ans, arrivé la veille de Genève pour visiter sa tante qui séjourne dans cet hôtel, observe un gamin de neuf ou dix ans occupé à piquer « tout ce qui passait à sa portée » avec un grand alpenstock. L’enfant lui demande un morceau de sucre, qu’il lui permet de prendre tout en le lui déconseillant pour ses dents, mais le petit Américain ne manque ni d’audace ni de repartie et lui signale l’arrivée de sa sœur : « Winterbourne remonta l’allée du regard et vit s’avancer une jeune fille de grande beauté. »

A Genève, il n’aurait jamais pris « la liberté de parler à une jeune fille », mais à Vevey, dans un jardin, où il vient de faire connaissance avec Randolph, son petit frère… Il apprend qu’ils vont bientôt se rendre en Italie et le gamin ne manque pas de préciser le nom de sa sœur, Daisy Miller, avant d’ajouter que leur père est riche, il a « une grosse affaire » à Schenectady. Leur mère espère trouver un bon professeur pour Randolph en Italie ajoute Daisy, qui parle à Winterbourne « comme si elle le connaissait de longue date », ce qu’il trouve bien agréable.

Le jeune homme est sous le charme, mais perplexe quand elle lui dit manquer ici de vie sociale et être « toujours beaucoup sortie avec des messieurs. » Il pense qu’elle est « une aguicheuse, une ravissante aguicheuse américaine. » Dans le lointain, ils aperçoivent le château de Chillon qu’elle aimerait beaucoup visiter. Il lui propose de l’y accompagner, avec sa mère. Mlle Miller préférerait que celle-ci s’occupe de Randolph avec Eugenio, leur « valet de place ».

Quand Winterbourne demande à sa tante, madame Costello, qui est veuve, si elle a remarqué cette famille américaine, son avis est bien tranché : « Je les ai vus, je les ai entendus et je les ai évités. » Il comprend immédiatement que les Miller occupent « une position basse dans l’échelle sociale. » Pour sa tante, ce sont des gens « ordinaires » qui traitent leur valet comme un ami de la famille. Même si elle s’habille « à la perfection », la jeune fille manque d’éducation.

Winterbourne est gêné, lorsqu’ils se revoient, par le désir de Daisy de rencontrer sa tante : elle affirme que sa mère et elle sont « très exigeantes » sur leurs relations. Lorsqu’il invoque les migraines de sa tante pour l’excuser, la jeune fille comprend qu’elle ne veut pas la recevoir et en rit. Elle, en revanche, le présente à sa mère et se montre délicate. Winterbourne est surpris : Mme Miller ne voit aucun inconvénient à ce qu’il visite le château de Chillon avec Daisy.

Bien sûr, Winterbourne et Daisy Miller vont se revoir en Italie, où il va rejoindre Mme Costello, déjà installée. Elle informe son neveu de la « vulgarité sans fond » de la famille américaine : la jeune fille « sort seule » et se fait escorter partout « d’un monsieur très courtois et merveilleusement moustachu ». Chez une amie, Winterbourne retrouve les Miller. Daisy n’hésite pas à demander à leur hôtesse, qui l’a invitée à une réception, « l’autorisation de venir avec un ami », « un ami intime, monsieur Giovanelli. »

Bien qu’il déplore sa mauvaise éducation et constate à quel point le comportement de la jolie Américaine détonne dans la bonne société, Winterbourne ne peut s’empêcher de s’intéresser à elle et cherche à la protéger discrètement. Comme Ralph avec sa cousine dans Portrait de femme. La piquante Daisy Miller n’a ni le chic ni l’intelligence d’Isabel Archer, mais toutes deux font la même erreur en se laissant charmer par un homme qui ne fera pas leur bonheur.

Daisy Miller : a Study (titre original) est une étude de caractères, d’abord celui d’une jeune Américaine innocente et franche, non initiée aux mœurs européennes, et celui d’un homme jeune qui n’ose se déclarer amoureux malgré qu’il recherche sa compagnie. Henry James décrit finement les conventions sociales par lesquelles la société mondaine de la seconde moitié du dix-neuvième siècle cultivait ce qu’on appelle aujourd’hui « l’entre-soi ». Non sans émotion.