C’est en lisant Rue des boutiques obscures de Modiano, où chaque chapitre ouvre une nouvelle piste de son enquête, que j’ai eu l’envie de relire Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino (1981, traduit de l’italien par Danièle Sallenave et François Wahl). Le début de ce roman est inoubliable : le narrateur interpelle directement le lecteur. « Tu vas commencer le nouveau roman d’Italo Calvino, Si par une nuit d’hiver un voyageur. Détends-toi. Concentre-toi. Ecarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t’entoure s’estomper dans le vague. »

Illustration de la couverture originale

« Prends la position la plus confortable […] », « Règle la lumière […] ». Après les conseils pratiques, le premier chapitre tout entier centré sur le lecteur parle de son attente : « Tu es un homme qui, par principe, n’attend plus rien de rien. » (Je tique – je ne suis pas un homme. La Lectrice apparaîtra plus tard, heureusement, patience.) Un paragraphe désopilant raconte l’achat du livre en librairie et va des « livres-que-tu-peux-te-passer-de-lire » aux « livres-qui-t’inspirent-une-curiosité-soudaine-frénétique-et-peu-justifiable ». Puis vient l’entrée en lecture, le livre manipulé avant d’en lire les premières lignes. « On le sait : c’est un auteur qui change beaucoup d’un livre à l’autre. Et c’est justement à cela qu’on le reconnaît. Mais il semble que ce livre-ci n’ait rien à voir avec tous les autres, pour autant que tu te souviennes. Tu es déçu ? »

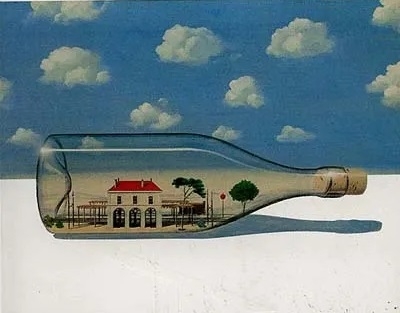

En page quinze, le roman Si par une nuit d’hiver un voyageur commence « dans une gare de chemin de fer » où un homme entre dans le bar – voilà le récit lancé. L’auteur y implique bientôt son lecteur : « Ou peut-être l’auteur est-il encore indécis, comme du reste toi-même, Lecteur, n’es pas bien sûr de ce qu’il te plairait le plus de lire […] ». Des personnages échangent quelques mots, il est question d’une valise, d’un échange, d’une « Organisation » puissante.

Page 29 : « Tu as déjà lu une trentaine de pages et voici que l’histoire commence à te passionner. » Pourtant elle s’interrompt. Le lecteur revient sur le devant de la scène, avec ses observations, « un peu désappointé : juste au moment où tu commençais vraiment à t’intéresser, voici que l’auteur se croit obligé de recourir à un de ces exercices de virtuosité qui désignent l’écrivain moderne » ! En effet, il reconnaît ce paragraphe, cette page... Le livre mal imprimé se répète, et le lendemain, le lecteur va le rendre au libraire. Celui-ci a déjà reçu quelques réclamations et un avertissement de la maison d’édition : par erreur, au brochage, des feuillets ont été mélangés avec ceux d’un autre livre, En s’éloignant de Malbork du Polonais Tadzio Bazakbal !

Une demoiselle encore dans la librairie vient justement de réclamer. « Voici donc : la Lectrice fait son heureuse entrée dans ton champ visuel, Lecteur, ou plutôt c’est toi qui es entré dans un champ magnétique dont tu ne peux fuir l’attraction. » Les voilà en conversation et prêts à échanger leurs impressions et même leurs numéros de téléphone.

Un nouveau récit commence ensuite, intitulé En s’éloignant de Malbork : « Une odeur de friture flotte, dès l’ouverture, sur la page, ou plutôt une odeur d’oignons […] ». Vous l’aurez peut-être déjà deviné, ce sera l’allure de tout ce roman : des chapitres centrés sur le Lecteur et la Lectrice alternent avec des débuts de récits. Les voici devant un nouveau livre dont les pages n’ont pas encore été découpées, à l’ancienne. « S’ouvrir un passage dans la barrière des pages au fil de l’épée, voilà qui va bien avec l’idée d’un secret caché dans les mots : tu te fraies un chemin dans ta lecture comme au plus touffu d’une forêt. »

Si par une nuit d’hiver un voyageur est un roman qui nous mène d’étonnement en étonnement. Si je me souvenais bien de cette succession de débuts de récits tous différents (à chaque fois on change d’auteur, de langue, de genre romanesque, de cadre, d’acteurs, de situation), j’avais oublié qu’en fait les intermèdes concernant les lecteurs et la lecture y occupent au total plus de pages que les récits eux-mêmes. Ils sont numérotés et constituent les « chapitres » un à douze dans la table des matières, en alternance avec dix récits aux titres différents. Ce qui les relie vous apparaîtra en cours de lecture ou à la fin.

Qu’aiment-ils lire, ces lecteurs ? Ludmilla, la Lectrice : « Le roman que j’ai le plus envie de lire en ce moment, explique-t-elle, c’est celui qui te tiendrait toute sa force motrice de la seule volonté de raconter, d’accumuler histoire sur histoire, sans prétendre imposer une vision du monde ; un roman qui simplement te ferait assister à sa propre croissance, comme une plante, avec son enchevêtrement de branches et de feuilles… » C’est bien l’intention de l’auteur du récit suivant, remplir l’espace d’histoires, « comme une forêt qui s’étend de tous les côtés et ne laisse pas passer la lumière, tellement elle est épaisse […] ».

Italo Calvino a écrit là un roman sur le récit, l’écriture, la lecture. Ce n’est pas un essai : il raconte bien des histoires et, avec de multiples clins d’œil à ses protagonistes lecteurs (et forcément à nous qui le lisons), fait apparaître des personnages aussi disparates qu’un espion, un vieil Indien surnommé « le Père des récits », une sultane, des gangsters ou des terroristes, et aussi la sœur de Ludmilla, Lotaria, une chercheuse, une professeur d’université, un traducteur maléfique, etc.

Au chapitre huit, un « projet de récit » oppose deux écrivains « habitant deux »installés dans deux chalets en Suisse : un « écrivain productif » à succès et un « écrivain tourmenté ». Ils se jalousent l’un l’autre et chacun rêve « d’être lu comme lit la jeune femme », dans une chaise-longue sur une terrasse, « qui prend le soleil en lisant un livre », totalement absorbée par sa lecture. Je ne vous en dis pas plus, en espérant vous avoir fait sentir à quel point ce roman joueur est jubilatoire, si l’on accepte d’y entrer et de suivre toutes ces pistes plus ou moins farfelues, en appréciant son humour et ses dérives imaginaires.

Italo Calvino a fait partie de l’Oulipo dont les recherches sur le langage se voulaient « naïves, artisanales et amusantes » (Queneau). Dans ce roman à la fois accessible et complexe, l’écrivain réalise un fantasme d’auteur désireux de partager avec ses lecteurs sa passion pour la littérature. Si par une nuit d’hiver un voyageur est un roman vertigineux où « la fiction dépasse la fiction » (Sindy Langlois), « quelque chose qu’on pourrait décrire comme les Mille et une nuits d’un lecteur de romans » (François Ricard). Si vous vous laissez faire, ce grand jeu de la lecture dans toutes ses dimensions vous procurera « des impressions nouvelles et inattendues ».

« Un chiffre au lieu d’un nom : ce peut être donc, selon le contexte, une manière de faire place à un vide permettant l’avenir, ou, au contraire, de l’annuler. Il est sûr, en tout cas, que la substitution du chiffre au nom implique une négation du passé. Rien dans la cartographie de New York, dans sa froide planification linéaire, ne révèle l’existence d’une population d’origine. Pratiquement, la suite numérique des rues facilite les premiers pas des pionniers sur une terre à conquérir. Symboliquement, elle renvoie au néant plus de dix mille ans de présence indienne. Le chiffre, en son abstraction, nie l’histoire. Le nom, quel qu’il soit, en contient toujours une, ou plusieurs… »

« Un chiffre au lieu d’un nom : ce peut être donc, selon le contexte, une manière de faire place à un vide permettant l’avenir, ou, au contraire, de l’annuler. Il est sûr, en tout cas, que la substitution du chiffre au nom implique une négation du passé. Rien dans la cartographie de New York, dans sa froide planification linéaire, ne révèle l’existence d’une population d’origine. Pratiquement, la suite numérique des rues facilite les premiers pas des pionniers sur une terre à conquérir. Symboliquement, elle renvoie au néant plus de dix mille ans de présence indienne. Le chiffre, en son abstraction, nie l’histoire. Le nom, quel qu’il soit, en contient toujours une, ou plusieurs… »