Quelques années avant sa nuit au musée Guimet, Jean-Luc Coatalem a écrit La part du fils. A la lecture du compte rendu de Manou, j’ai pressenti que ce roman me parlerait davantage. Il s’ouvre sur un été en Bretagne, son pays d’enfance, sur une presqu’île qu’ils appellent Kergat : un père et ses fils, leur grande sœur Lucie, la maman. « Paol est né en 1894, à Brest » C’est son grand-père, un militaire qui a fait la Première Guerre. Son épouse, Jeanne, a eu trois enfants : « Lucie, Ronan et Pierre, mon père. »

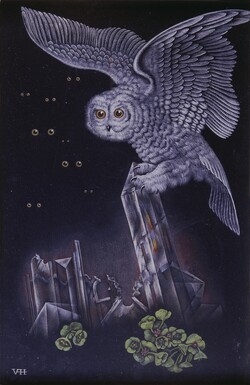

Illustration de couverture : Fabienne Verdier

L’auteur cite José Saramago en épigraphe : « Nous ne sommes que la mémoire que nous avons. » Son grand-père, Coatalem ne l’a pas connu. Sous Vichy, quelqu’un l’a dénoncé ; le premier septembre 1943, la Gestapo l’a arrêté. Incarcéré à Brest, il a fini sa vie dans les camps. « Des années après, en dépit du temps passé, j’irais à la recherche de mon grand-père. Comme à sa rencontre. »

Il imagine la scène, l’impuissance de son père, Pierre, qui avait douze ans, l’angoisse de Jeanne, sa grand-mère, et dans la Citroën qui traversait le bourg, son grand-père dans la douleur des coups reçus et la volonté d’oublier « le réseau » de résistance dont il faisait partie. Le silence familial sur « la disparition de Paol », sur « ses états de service, ses garnisons, jusqu’à ses adresses à Saïgon, à Brest et à Kergat », ne lui a laissé que des « bribes ».

Même l’album photo leur était soustrait : « pas le moment, pas la peine, une autre fois. » Aussi lui faut-il fouiller dans les archives et imaginer. « A Kergat, le nom de Paol est inscrit sur la liste des victimes de la guerre dans la nef de l’église. Au cimetière, il est gravé en lettres dorées sur le caveau familial qui ne le contient pas. Dans les allées ratissées, ce cône de granit, posé au-dessus d’un vide, est notre amer. »

« Comment évoquer à table ou au salon, au moment du café et des cigarettes, la sinistre villa Ti-Lann de Plomodiern, Brest où nous n’allions plus guère, et les camps de concentration, que j’allais découvrir un à un, Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen ? Paol était l’œil du cyclone. » Et pourtant ce passé travaille son petit-fils, que le mutisme de son père va pousser à mener ses recherches partout où une réponse pourrait surgir, à arpenter les lieux : arsenal, prisons, gares, camps de l’Allemagne nazie.

Jean-Luc Coatalem a dédié La part du fils à son père, « devenu cet homme fiable, taciturne, mesuré en tout. » Après la disparition de Paol, Pierre avait perdu sa sœur Lucie, « emportée par une pneumonie ». Son frère Ronan avait rejoint Londres en 1943, trois semaines avant l’arrestation, puis avait « coupé les ponts » : contre-espionnage, Indochine, Légion…

L’auteur a peu connu sa grand-mère brestoise, chez qui il a vu des clichés « indochinois » de Paol, « muté aux colonies ». De là sa « fascination pour le grand Est » : Vietnam, Cambodge, Laos, qu’il a visités en « archéologue » des traces familiales. Son grand-père, né en 1894, a été hospitalisé à Saïgon en 1928 pour un virus tropical, réincorporé en 1939 puis démobilisé. En 1943, à près de cinquante ans, c’était un homme mûr.

La part du fils est le récit passionnant d’une quête, celle de Coatalem pour aller à la rencontre du grand-père qu’il n’a pas connu, actif dans les deux guerres mondiales. Il lui faut retrouver qui il était, quelle fut sa vie, et aussi savoir pourquoi il est mort : que faisait-il dans la Résistance ? Qui l’a trahi ? (Comment ne pas penser à Pa ? Il avait cet âge quand la Gestapo l’a emmené, à la mi-juillet 1944, parce qu’on ne parvenait pas à arrêter son fils résistant, malgré les recherches et le contrat sur la tête d’Hilaire.)

Soixante-dix ans plus tard, les réponses sont difficiles à obtenir, ce sera parfois le hasard qui s’en mêlera. « Paradoxalement, ce manque originel de récit familial, ce trou généalogique, aura fait de moi un écrivain », écrit Jean-Luc Coatalem. Faute de témoins, il a recomposé certaines scènes, a mêlé l’imagination à la reconstitution, mais toujours avec la volonté de rester « au plus près d’un homme disparu dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. » Son roman nous émeut par sa persévérance à faire revivre son grand-père, pour lui-même et aussi pour son père, au-delà du silence.