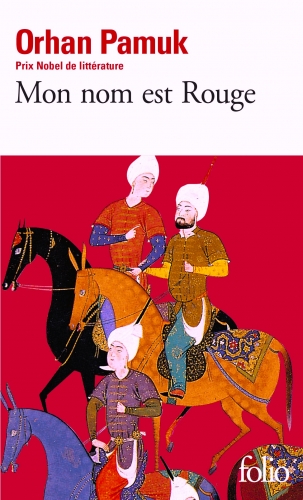

Entre ses Carnets dessinés découverts en mai dernier dans la jubilation et son dernier roman du siècle dernier, Mon nom est Rouge, que je projetais de relire depuis longtemps, il existe une filiation dont je ne soupçonnais pas la profondeur : Orhan Pamuk est un écrivain passionné par l’image, les couleurs, la peinture. L’intrigue de Benim Adım Kırmızı, traduit du turc par Gilles Authier, se déroule dans l’Istanbul de la fin du seizième siècle, autour d’un atelier où d’excellents miniaturistes travaillent à illustrer un livre secret pour le Sultan.

Chaque chapitre donne la parole à un narrateur différent. Le premier à donner son point de vue, si l’on peut dire, est le cadavre de l’un d’eux, Monsieur Délicat, mort au fond d’un puits. La recherche de son assassin et de la raison de ce meurtre sera le fil le plus visible du roman. C’est en 1591 que Le Noir, ancien apprenti, revient de Tabriz, rappelé par son Oncle. Istanbul sous la neige lui semble plus petit, plus pauvre. Il y a foule au cabaret où un conteur satiriste a affiché au mur le dessin d’un chien « croqué en vitesse et sur une méchante feuille, mais d’un art consommé », et lui prête sa voix.

« Les chiens parlent pour ceux qui savent les entendre. » Le chien conteur évoque Husret Hodja, un prédicateur venu d’Erzurum qui dénonce à la grande mosquée leur « allégeance coupable à des livres qui se réclament faussement de l’Islam » et accuse « notre peuple très cré-chien, vindieu ! de traîtrise et de mécréance ». Que peindre et comment peindre, voilà un autre fil que l’auteur va tirer du début du roman jusqu’à la fin.

L’Oncle a fait revenir Le Noir pour qu’il se joigne à la confection du livre de miniatures en écrivant le texte qui correspond aux dessins. Dans cet « ouvrage qui doit rester confidentiel », l’Oncle voudrait intégrer ce qu’il a lui-même découvert à Venise : « l’image de quelqu’un » sur le mur d’un palais, qui l’a fasciné. Peinte non pour illustrer un récit, mais racontant sa propre histoire, « un objet pour lui-même ». Il rêve de faire représenter le Sultan de cette manière – un « portrait » – et voilà que le meilleur de ses enlumineurs à la feuille d’or vient d’être tué.

Shékuré, la fille de l’Oncle, a deux fils : Orhan, six ans, et Shevket, sept ans, toujours à se disputer. Rêvant de revoir sa cousine, douze ans après avoir été amoureux d’elle, Le Noir se laisse accoster par Esther, une colporteuse juive, qui lui indique la fenêtre où pourrait apparaître le visage aimé. Shékuré était tombée amoureuse de lui comme Shirine de Khosrow, les héros d’une célèbre histoire d’amour d’origine persane, mais en avait épousé un autre, parti à la guerre quatre ans plus tôt et jamais revenu. Son beau-frère Hassan l’avait alors gardée chez lui avec ses enfants. Ne voulant pas être traitée en servante, Shékuré était retournée vivre avec eux chez son père. Le Noir et elle pourront-ils un jour se remarier un jour, comme ils le souhaitent ? Cette intrigue amoureuse est un autre fil de la trame.

Murshid al-Shirazi (calligraphe), Khosrow découvre Shirin se baignant,

miniature persane créée vers 1550 à Chiraz, en Perse

Le lecteur fait connaissance avec les trois autres peintres de l’atelier surnommés Papillon, Cigogne et Olive par Maître Osman qui les a tous formés et connaît leur spécialité. Chacun incarne une des questions clés de leur art : la question du style et de la signature, la question du Temps dans la peinture, la question de la cécité et de la mémoire – en particulier chez les vieux miniaturistes aux yeux usés. Outre les discussions sur la miniature traditionnelle comparée à la peinture occidentale, nous découvrons la vie quotidienne de ces artistes à Istanbul, leur maisonnée, leur famille, leur mode de vie en privé et en public.

Il est aussi question des rêves, du sexe et de la mort dans Mon nom est Rouge. Cela fait beaucoup et on se demande où l’auteur nous mène quand vers le milieu de ce gros roman, tout prend clairement corps dans deux chapitres clés : « Je suis votre Oncle » où celui-ci, en grand danger, s’entretient avec l’assassin de Délicat et « Mon nom est Rouge », qui répond à la question : « qu’est-ce donc qu’être une couleur ? »

Le dernier dessin caché du livre pour le Sultan, si on le retrouve, apportera-t-il une révélation ? Mon nom est Rouge demande une lecture attentive des descriptions, des détails des miniatures persanes, l’écoute patiente des histoires vécues ou fictives racontées dans des livres rappelant d’autres livres, il faut s’y intéresser pour ne pas s’y perdre. A travers peut-être le plus oriental de ses romans, Orhan Pamuk nous convie dans un espace-temps qui n’est pas sans lien avec les lignes de friction entre Orient et Occident aujourd’hui.

Comme l’écrit Belinda Canonne dans une belle étude sur Mon nom est Rouge, « la forme du roman imite celle du Livre secret que doivent réaliser ces miniaturistes ». Ces Mille et une nuits de la miniature offrent à la fois de l’action, du suspense, des sentiments et des réflexions. Orhan Pamuk (qui prête son prénom au fils préféré de Shékuré) fournit à la fin de ce roman foisonnant une chronologie en guise de repères pour ce voyage passionnant à Istanbul, entre images et imaginaire.

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »

Bonne fête de Noël à vous qui passez ici

Bonne fête de Noël à vous qui passez ici