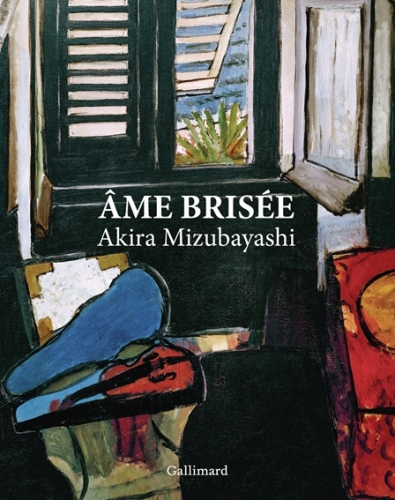

Akira Mizubayashi (°1951) m’était inconnu jusqu’à ce que je lise un éloge d’Ame brisée (2019), roman dont je viens de terminer la lecture et qui m’a enchantée. Je suis ravie d’apprendre que c’est le premier d’une « une trilogie romanesque autour des thèmes de la guerre et de la musique » et j’apprends que cet écrivain qui vit à Tokyo écrit en français, comme il s’en explique dans Une langue venue d’ailleurs (2011), sa première publication chez Gallimard. Il a obtenu en 2025 le Grand Prix de la francophonie.

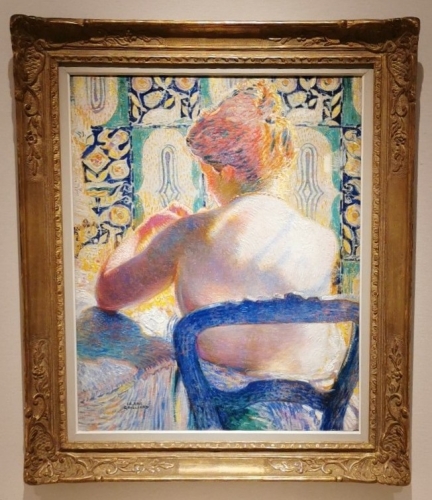

Edition illustrée (45 œuvres de grands peintres du XXe siècle)

Dédié « à tous les fantômes du monde », Ame brisée comporte deux épigraphes : la définition de l’âme (d’un instrument à cordes) et une citation tirée de Moments musicaux de Th. W. Adorno. L’intrigue s’ouvre sur une scène dramatique à Tokyo, en novembre 1938, dont Rei, alors collégien, a été le témoin. Il avait accompagné son père, Yu Mizusawa, au Centre culturel municipal, muni du livre Et vous, comment vivrez-vous, l’histoire de Coper, que son père lui avait recommandé.

Un visiteur français arrive, Philippe, et annoncer à son ami Yu qu’il va quitter le Japon où la situation devient trop difficile pour un journaliste. Arrivent ensuite trois jeunes musiciens amateurs – Kang, un violoniste ; Yanfen, une altiste ; Cheng, un violoncelliste – rares étudiants chinois non impressionnés par la situation politique depuis l’incident de Mandchourie en 1931.

Yu demande à son fils de tirer les rideaux noirs et d’allumer la lumière, puis la répétition commence. Philippe reconnaît le début du quatuor à cordes en la mineur opus 29 de Schubert, dit « Rosamunde », puis s’en va discrètement, il reviendra plus tard. Depuis peu, ils explorent ensemble le premier mouvement, « Allegro ma non troppo », observent, reprennent… Au bout d’une heure, ils font une pause pour prendre le thé et les musiciens répondent à la question de Yu sur les raisons qui les ont fait rester au Japon déclaré « pays ennemi ». Ils échangent aussi sur la langue ; Yu, comparant le japonais et le français qu’il apprend avec Philippe, propose qu’ils s’appellent tous par leur prénom pour plus d’égalité entre eux quatre.

La musique reprend, brusquement interrompue par l’irruption de militaires. Aussitôt, Yu ordonne à Rei de se cacher dans la grande armoire. On les interroge sur ce qu’ils font, tous rideaux fermés, et le fait de jouer une musique étrangère, de fréquenter des « Chinetoques », de répondre posément met le chef des soldats en rage : après avoir frappé Yu, il jette son violon à terre et l’écrase avec ses bottes. L’arrivée d’un « lieutenant » calme immédiatement le caporal Tanaka à qui il reproche son comportement. Puis il interroge le premier violon sur l’œuvre qu’ils répètent, sur la provenance de son violon cassé – un instrument ancien fait par un luthier français, Nicolas François Vuillaume, en 1857.

A la demande du lieutenant, Yu Mizusawa joue sur un autre violon la Partita n° 3 en mi majeur de Jean-Sébastien Bach, la Gavotte en rondeau (3e mouvement). Ainsi, il apparaît clairement qu’ils s’occupaient de musique et non d’autre chose, fait remarquer le lieutenant musicophile. Hélas un message arrive du QG : tous les suspects interrogés doivent y être emmenés. Resté seul, le lieutenant ramasse le violon sur le sol, ouvre l’armoire et le tend à l’enfant caché, qui entend les appels adressés à Kurokami – un nom qu’il retiendra. Rei est seul désormais (sa mère est décédée).

On le retrouve ensuite en France, devenu un vieil homme. Il s’appelle à présent Jacques Maillard et sa compagne, Hélène, lui apprend qu’une Japonaise de vingt-trois ans, Midori Yamazaki, a remporté un premier prix à Berlin. Jacques est luthier et prend soin des instruments des musiciens de passage avant leur concert. Hélène est archetière. Ils s’étaient rencontrés lors d’un stage à Mirecourt.

Hélène a trouvé une interview de Midori Yamazaki où celle-ci déclare tout devoir à son grand-père ancien militaire et mélomane. Elle encourage le luthier à écrire à la musicienne à propos de l’identité de son grand-père : il s’agit bien de Kurokami dont il a un souvenir si vif, qui n’est plus de ce monde. Ame brisée est le récit de rencontres émouvantes où les souvenirs, les destins personnels, la musique sont au premier plan. C’est aussi, en même temps, l’histoire d’un violon – mais n’en disons pas trop.

Le dernier roman d’Akira Mizubayashi, La Forêt de flammes et d’ombres, est « une fiction sur la fin de la Seconde Guerre mondiale au Japon et la musique » (Le Figaro). Je me tournerai d’abord vers Reine de cœur et Suite inoubliable, pour découvrir la suite de la trilogie commencée avec Ame brisée. Je vous recommande ce roman délicat, à l’écoute de la musique et des langues (japonais et français), pour lequel on adresserait volontiers à l’auteur la formule japonaise prononcée avant le repas : « Itadakimasu », soit « Je reçois humblement ce que vous m’offrez. »