Dans La Libre, au début du mois, Guy Duplat présentait La femme sauvage, un nouveau roman historique de Jeroen Olyslaegers : « Il est parti du tableau Margot la folle (Dulle Griet) de Bruegel, du musée Mayer van den Bergh, pour raconter un moment de notre histoire, et d’abord de celle d’Anvers, autour de la « Furie iconoclaste » de 1566 qui vit des émeutiers calvinistes casser toutes les statues et tableaux de la cathédrale (…) ».

Bruegel l’Ancien, Dulle Griet, vers 1562, Anvers, musée Mayer van den Bergh

Dulle Griet, dite Margot la Folle, est la figure éponyme d’un roman de Dominique Rolin (1977) que j’ai aussitôt retiré de ma bibliothèque. Le tableau de Bruegel y figure en noir et blanc, son titre traduit en « Margot l’Enragée ». Un mot repris pour un des récits les plus forts de Dominique Rolin, L’Enragé (1978), autobiographie imaginée du peintre Breughel qui, sur son lit de mort, revient sur sa vie entière.

Quand j’ai lu Dulle Griet pour la première fois, et sa première phrase – « Je t’écris, donc je vis » –, j’ignorais à qui la narratrice s’adressait. L’amant qu’elle tutoie ainsi sera démasqué dans l’émission Bouillon de culture, en 2000, lorsque Bernard Pivot, qui les avait invités tous les deux, après l’avoir interrogée sur Journal amoureux, lui lança « Jim, cet homme tant aimé, il est assis à côté de vous, c’est Philippe Sollers » ! Dominique Rolin tenta de nier, de ramener Jim à son statut de personnage, en vain (vidéo). Sur la première page, encore : « Nous avons eu de nouveau l’impression de rentrer chez nous dans la ville étrangère ». Ainsi nommait-elle Venise, où ils allaient ensemble chaque année. Philippe Sollers lui a dédié son Dictionnaire amoureux de Venise.

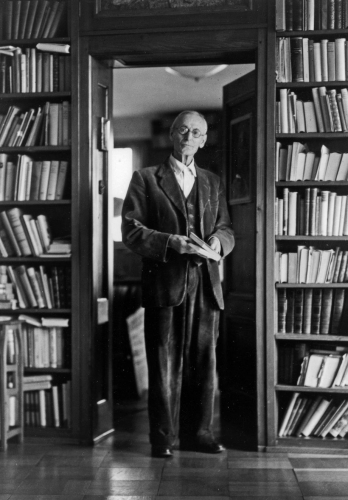

Sans transition, au troisième paragraphe de « Premier pas » (il y en aura douze en tout), Dominique Rolin parle du « vieil homme » qui vit avec ses dix-huit chiens dans la maison. Elle revoit son père au dernier Noël, « lent mais précis dans ses mouvements ». Par téléphone, sa sœur l’a avertie d’un malaise, de son hospitalisation ; son frère, insisté pour qu’elle vienne. « Alors j’ai senti sans hésitation possible que nous franchissions, mon frère, ma sœur et moi, le seuil d’un pays défendu. »

A son chevet, elle ne voit que « sa tête hors des couvertures », le nez « plus courbé encore qu’avant, lisse, dur, pâle et nu comme une corne d’ivoire », l’oreille telle « une grande rose plate et blême », elle écoute son souffle affaibli. Ils n’échangent que quelques mots. Le soir, quand elle quitte le restaurant où ils sont allés manger, elle voit soudain se dresser entre son père « qui se mourait à l’écart » et elle-même la Dulle Griet de Breughel, la femme en marche au centre du tableau, « marcheuse que l’on devine infatigable, ganache étirée au poitrail cuirassé de fer » et « casquée d’une marmite d’où pendent les cheveux en désordre ». Sourde à ce qui l’entoure, somnambule.

Comme son père qui « tournait le dos au monde ». « Dulle Griet – Margot l’Enragée – surgissait du fond d’une légende médiévale apocryphe pour intervenir dans le récit. Griet en flamand est le diminutif de Marguerite, laquelle était si chaste qu’au jour même de son mariage elle s’était enfuie sous des habits d’homme pour échapper à l’homme. » Son père meurt deux jours après son retour à Paris. Sa fille aînée n’a rien changé à ses projets, prévenu de son absence à l’enterrement – pour les siens « une formalité sans importance », dont sa sœur et son frère lui raconteront tout.

Mais « le corps du vieil homme » est avec elle dans la ville étrangère, et les derniers mots qu’il a prononcés à son intention : « Repose-toi bien ». Elle écrit « à toute allure », se croit « sauvée » de sa disparition. Une nuit, réveillée en sursaut par un feu d’artifice, elle sent les battements de son cœur. « Vivre est beaucoup trop compliqué. » Son père est venu « pratiquement, pensivement » s’installer dans son intérieur, la confrontant à une femme qui est elle sans être elle, qui ne lui ressemble pas.

« Les parents sont des météores, rien de moins, rien de plus. Sans raison et par hasard, ils surgissent tout à coup à la tangente de nos propres trajets. » Voici ses morts qui s’installent au cœur de l’écriture : « J’étais contrainte d’y aller voir de plus près à propos du passage vie-mort. » Avec gourmandise, avec brutalité, elle sent ceux qu’elle a aimés, morts avant eux, lui transmettre leur énergie pour écrire ses visions du passé et du présent, ses rêves, ses douleurs, ses plaisirs.

L’œuvre de Dominique Rolin est très physique. Tous les organes, tous les sens participent de la vie, des rapports avec les autres, avec le monde. Le rire et la rage l’habitent, même au royaume des morts. Les pages de Dulle Griet fourmillent de détails monstrueux, comme le tableau de Breughel. C’est flamboyant et parfois sinistre. Ce roman que j’ai lu jeune, éblouie par l’écriture baroque, libre et inventive, par la dislocation du temps romanesque, j’avoue que je l’ai relu avec difficulté parfois, plus sensible aujourd’hui, sans doute, à la cruauté d’un imaginaire impitoyable.