Orhan Pamuk, La maison du silence

Photo İhsan Deniz Kılıçoğlu (Wikimedia commons) : Une vieille maison en bois à Çengelköy (Istanbul, Turquie)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Orhan Pamuk, La maison du silence

Photo İhsan Deniz Kılıçoğlu (Wikimedia commons) : Une vieille maison en bois à Çengelköy (Istanbul, Turquie)

Premier roman d’Orhan Pamuk traduit en français, La maison du silence (Sessiz Ev, 1983, traduit du turc par Munevver Andac) raconte les retrouvailles à Uskudar, au bord du Bosphore, des petits-enfants de Dame Fatma dans sa vieille maison. « Dame », comme l’appelle Rédjep qui est à son service, n’est pas commode. Rien n’est jamais à son goût dans ce qu’il lui prépare et, à 90 ans, elle pèse de tout son poids sur lui pour monter les dix-neuf marches qui mènent à sa chambre.

Quand Rédjep sort le soir, c’est dans l’espoir de rencontrer quelqu’un à qui parler à l’heure où la plupart sont devant la télévision. Dans un café du bord de mer, des garçons se moquent de lui – la faute à un article dans le journal sur « la maison des nains à Uskudar », lui explique le garçon : l’épouse du sultan Mehmet II y avait fait construire, « parce qu’elle adorait les nains », une maison construite à la taille de ses favoris, détruite dans un incendie au XVIIe siècle. A 55 ans, Rédjep est triste de devoir encore subir de telles moqueries à cause de sa petite taille.

A chaque chapitre de La maison du silence, le romancier turc change de narrateur, ce qui permet de varier les points de vue et de révéler les préoccupations de chacun. Dans l’attente de ses petits-enfants qui vont arriver le lendemain, Fatma, insomniaque, se souvient de Sélahattine, son mari médecin. Banni d’Istanbul en raison de ses opinions politiques pro-occidentales, il avait consacré le plus clair de son temps à écrire son « Encyclopédie » pour éclairer les ignorants.

Hassan, le neveu de Rédjep (le fils de son frère infirme, qui vend des billets de loterie), fréquente de jeunes « Idéalistes » (des fascistes) et les accompagne quand ils rackettent les commerçants. Le coiffeur, dégoûté, le traite de « cancrelat ». (Sans les aborder de front, Orhan Pamuk suggère les tensions politiques qui ont traversé la Turquie au XXe siècle.) Toujours à épier les autres, Hassan remarque l’Anadol blanche de Farouk qui arrive chez sa grand-mère avec sa sœur Nilgune.

C’est Rédjep qui les accueille. La vieille dame questionne ses petits-enfants sur ce qu’ils font : Nilgune étudie la sociologie, Métine termine le lycée et rêve de partir aux Etats-Unis. Farouk, l’aîné, chargé de cours et divorcé, bouffi par l’alcool, s’intéresse aux objets de son grand-père conservés dans la buanderie, « poussière du passé ».

Deux mondes se côtoient à Uskudar : les jeunes riches et bronzés qui se retrouvent chez la fantasque Djeylane, et ceux que la pauvreté rend envieux et frustrés. Parmi ceux-ci, Hassan, amoureux de Nilgune, ose à peine lui adresser la parole mais suit de loin ses faits et gestes quand elle se rend au cimetière avec toute la famille ou à la plage avec ses amis.

Comme sa grand-mère hantée par les discours obsessionnels de son mari contre l’ignorance et contre la religion (son athéisme militant avait éloigné peu à peu tous ses patients), Farouk est tourné surtout vers le passé. A Guebzé, il dépouille les archives locales. Ce travail d’archiviste lui plaît, le contact avec les vieux papiers jaunis, loin des jalousies entre collègues historiens : « derrière ces paperasses, il y avait suffisamment d’histoires pour y consacrer toute une vie ».

La présence des jeunes fait plaisir à leur grand-mère mais l’inquiète aussi : elle craint sans cesse que Rédjep ne leur parle, ne trahisse un secret – celui qui les lie, lui et son frère, à leur famille – qui pourrait les détourner d’elle. On suit donc en alternance le regard intérieur de Fatma sur sa vie passée et les préoccupations tout autres de ses petits-enfants, ainsi que l’évolution de la société turque sur plusieurs générations.

Métine est lui aussi amoureux, de Djeylane. Il la rejoint dès que possible, se mêle à sa bande d’oisifs qui trompent leur ennui en voitures de sport, canots à moteur, discothèques – mais il se sent à part. Et quand l’alcool coule à flots, il n’est plus assez lucide pour bien interpréter l’attitude de Djeylane à son égard.

La maison du silence est le roman des silences entre ses personnages, de la solitude et des pensées secrètes qui mènent parfois au drame. Les lecteurs familiers de l’univers romanesque d’Orhan Pamuk y verront bien des thèmes développés dans ses romans ultérieurs. L'écrivain y fait même une brève apparition, cité parmi d’anciens copains évoqués par Farouk : « Chevket s’est marié, Orhan écrit un roman. » Ces jours d’été à Fort-Paradis, l’ancien nom du port turc, révèlent davantage ce qui sépare tout ce petit monde que ce qui rassemble.

« Les histoires que l’on me racontait étaient-elles plus vraies que celles que je fabriquais moi-même à partir de souvenirs épars, de suppositions et de choses apprises en écoutant aux portes ? Les histoires inventées devenaient parfois vraies au fur et à mesure, et nombre d’histoires inventaient la vérité. »

Katharina Hagena, Le goût des pépins de pommes

Jolie couverture pour Le goût des pépins de pomme, un premier roman à succès de Katharina Hagena (2008, traduit de l’allemand par Bernard Kreiss) : une gravure botanique de Friedrich Guimpel (XVIIIe) – Pomme (Pyrus Malus) – reprise aussi dans le format de poche. Les pommiers de cox orange ou de boscop tiennent une belle place dans cette histoire de famille, et le verger, le jardin, la maison dont Iris Berger, bibliothécaire à Fribourg, hérite de sa grand-mère.

Pissarro, La cueillette des pommes © Ohara Museum of Art (Japon)

« La mémoire ne nous servirait à rien si elle fût rigoureusement fidèle » (Paul Valéry) : l’épigraphe indique la trame profonde du récit, nourri des souvenirs de trois générations de femmes. La maison des grands-parents à Bootshaven, dans le nord de l’Allemagne, Iris la redécouvre aux obsèques de sa grand-mère Bertha. Elle y revoit sa tante Harriet qu’elle n’a plus revue depuis treize ans, depuis un autre enterrement, celui de sa fille Rosemarie, pendant lequel Iris s’était évanouie.

Pourquoi Bertha n’a-t-elle pas légué sa maison à sa fille Christa ? En ouvrant les portes, de pièce en pièce, Iris se souvient de tant de choses. Veut-elle de cette maison pleine de livres et de robes d’antan ? Pas vraiment. Elle préfère enfourcher son vélo et pique-niquer à l’écluse. Là, pour la première fois mais pas la dernière, Iris se fait surprendre par Max, l’avoué, le frère de Mira, son amie d’enfance et surtout l’amie de Rosemarie.

Dans la famille d’Iris, les femmes ont des dons particuliers. Sa tante Inga, née en plein orage, dégage de l’électricité au moindre contact. La belle Inga porte des bijoux d'ambre. La jeune bibiothécaire s’étonne de trouver la maison et le jardin de Bertha si bien en ordre, alors que sa grand-mère a terminé sa vie dans un home, mais l’arrivée de M. Lexow, l’ancien instituteur, éclaire la situation : il en a les clés, il a aimé Bertha, il prétend même être le père de sa tante Inga, sans en avoir jamais eu la confirmation, fruit d’une nuit d’amour sous le pommier.

D’après la légende familiale, c’était pourtant Anna qui était amoureuse de lui, Anna qui mangeait tout des pommes, même les pépins qu’elle mâchonnait, Anna morte à seize ans d’une pneumonie. Sa sœur Bertha a épousé Hinnerk, le fils de l’aubergiste, qui deviendra notaire. Et c’est d’un pommier que Bertha est tombée, beaucoup plus tard. Alors elle a commencé à changer, à oublier, à fuguer.

Iris a besoin de quelques jours pour prendre une décision, elle prolonge son congé. Chaque fois qu’elle prend son vélo pour aller se baigner quelque part, Max Ohmstedt surgit, mais lui prétend que c’est elle qui hante ses endroits préférés. Il lui apprend que Mira travaille comme juriste à Berlin, et que l’adolescente qui ne portait et ne mangeait que du noir n’en a plus jamais porté depuis la mort de Rosemarie. Max aide Iris à repeindre la maisonnette du jardin où elle a découvert sur un mur le mot « nazi » en lettres rouges. Son grand-père a été « dénazifié » après la guerre ; dans un tiroir de son bureau, elle découvre un carnet de poèmes. Que sait-elle vraiment de lui ?

Iris porte tour à tour, selon l’inspiration du moment, les robes anciennes de sa mère et de ses tantes : la verte, la dorée, la vaporeuse… Elle se souvient de ses jeux, parfois cruels, avec Rosemarie et Mira, se remémore les tensions, les drames de leur jeunesse. « Quiconque oublie le temps cesse de vieillir. L’oubli triomphe du temps, ennemi de la mémoire. Car le temps, en définitive, ne guérit toutes les blessures qu’en s’alliant à l’oubli. » .

Katharina Hagena convoque tous les sens dans Le goût des pépins de pommes, ce qui donne au récit sa texture particulière où le concret flirte avec l’imaginaire. Sous le pommier, l’herbe fauchée accueillera-t-elle d’autres amours ? Dans la maison de sa grand-mère, le passé et l’avenir d’Iris prennent la forme de questions dont les clés, sans doute, se cachent dans un jardin enchanté.

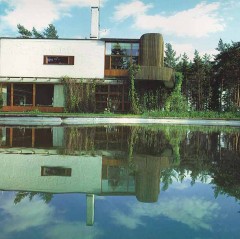

« Cette maison qui s’intègre de façon harmonieuse au paysage est une bénédiction. Elle se fond avec le lac et offre une parfait continuité entre l’intérieur et l’extérieur. Je n’ai jamais habité un lieu si transparent. Bois clair, teintes pâles qui augmentent le volume des pièces, multiplication des sources d’éclairage. Le blanc de la neige se prolonge partout dans les pièces. Ce pourrait être désagréable étant donné que le dehors est frigorifiant. C’est tout le contraire, on est au spectacle, dans un rapport exceptionnel avec la nature qui permet de tout voir au-dehors. Inspirée de l’architecte finlandais Alvar Aalto, cette architecture très moderne, qui se revendique légitimement comme un art de vivre, pêche par un seul détail : la dimension de la cuisine. Une odeur subtile de bois neuf et d’embrocation, caractéristique du sauna, embaume l’air. »

Jean-Paul Kauffmann, Courlande

« Alvar Aalto e Villa Mairea »

© blog Giorgia Marani Urban Voids Saggio (3/5/2011)