Quelle excellente compagnie pour une fin d’année morose que M Train de Patti Smith (traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nicolas Richard). La première phrase est parfaite : « Ce n’est pas si facile d’écrire sur rien. » C’est ce que dit le cow-boy qui apparaît régulièrement dans ses rêves. « En ouvrant les yeux, je me suis levée, suis allée d’un pas chancelant dans la salle de bains où je me suis vivement aspergé le visage d’eau froide. J’ai enfilé mes bottes, nourri les chats, j’ai attrapé mon bonnet et mon vieux manteau noir, et j’ai pris le chemin si souvent emprunté, traversant la large avenue jusqu’au petit café de Bedford Street, dans Greenwich Village. »

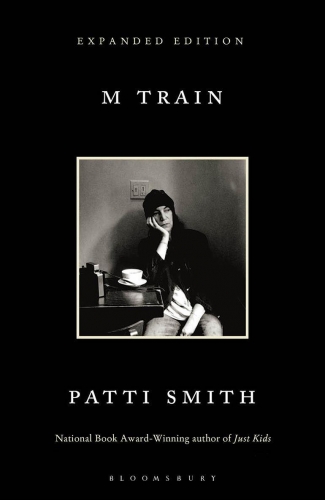

Elle racontera, beaucoup plus loin, comment a été prise la photo de la jaquette du livre, la première et la dernière d’elle au Café ’Ino. « Ma table, flanquée de la machine à café et de la baie vitrée qui donne sur la rue, m’offre un sentiment d’intimité, je peux me retirer dans mon monde. » A neuf heures du matin, fin novembre, il est vide ; la phrase du rêve tourne dans sa tête et elle lui répond : « Je suis certaine que je pourrais écrire indéfiniment sur rien. Si seulement je n’avais rien à dire. »

Zak, le gamin qui la sert, lui annonce que c’est son dernier jour. Il va ouvrir « un café de plage sur la promenade de Rockaway Beach ». Il ignore qu’elle avait rêvé de faire pareil (elle ignore encore ce qui va se passer un jour à cet endroit). Quand elle est arrivée à New York en 1965, « pour vagabonder », elle fréquentait le Caffè Dante – elle avait les moyens de boire du café, pas de se payer à manger – et puis s’était installée pas loin. C’est là qu’elle avait lu Le café de la plage de Mrabet et avait rêvé d’en ouvrir un, « le Café Nerval, un petit havre où poètes et voyageurs auraient trouvé la simplicité d’un refuge. »

Si ce début vous plaît, M Train est fait pour vous. Patti Smith nous embarque dans ses rêves, ses rites et ses souvenirs. Son projet était tombé à l’eau après sa rencontre avec Fred « Sonic » Smith à Detroit, elle était partie vivre avec lui. Contre la promesse d’un enfant, il lui avait offert de l’emmener où elle voulait : ce fut Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane française, pour voir les vestiges de la colonie pénitentiaire et cette « terre sacrée » dont parle Genet dans Journal du voleur. Elle raconte leur voyage, l’illustre de quelques polaroïds (une cinquantaine dans M Train), avant de proposer à Zak d’investir dans son affaire – « Vous aurez du café gratuit pour le restant de vos jours. »

Sa façon de faire l’impasse sur Thanksgiving, de passer Noël avec ses chats et une petite crèche flamande, puis la Saint-Sylvestre « sans résolution particulière », m’a plu, sereine et détachée. Elle termine un poème en hommage à Roberto Bolaño, reconnaissante qu’il ait passé la fin de sa courte vie à écrire 2666, « son chef-d’œuvre ». Patti S. parle avec ses objets familiers, aussi bien avec la télécommande qu’avec une photo, un bol, une chaise (celle de son père).

Une invitation tombe à point pour la sortir de sa « léthargie apparemment incurable » : le Continental Drift Club (CDC) se réunira mi-janvier à Berlin. Un peu par hasard, elle est devenue membre de cette petite société formée dans les années 80 à la mémoire d’Alfred Wegener, « pionnier de la théorie de la dérive des continents ». Elle avait écrit à l’Institut A. Wegener pour obtenir l’autorisation de photographier les bottes de l’explorateur et, invitée à la conférence du Club à Brême, en 2005, avait été admise, vu son enthousiasme, parmi ce groupe de scientifiques. Lors de leur réunion à Reykjavík, deux ans plus tard, elle avait photographié la table de la fameuse partie d’échecs disputée en 1972 et même – une séquence loufoque – rencontré Bobby Fisscher en personne.

Patti Smith adore les séries policières et en particulier The Killing, avec Sarah Linden, son enquêtrice préférée : « elle n’a beau être qu’un personnage dans une série télévisée, c’est un des êtres qui m’est le plus cher. Je l’attends chaque semaine, redoutant en silence le moment où The Killing s’achèvera et où je ne la reverrai plus jamais. » A Berlin, son hôtel n’est pas loin du Café Pasternak où elle a aussi sa table préférée, sous la photo de Boulgakov.

Le titre de sa conférence a été mal traduit – « Les Moments perdus d’Alfred Wegener » au lieu de ses « derniers » moments –, par confusion entre « last » et « lost ». Son évocation de la mort de l’explorateur au Groenland – « Chemin blanc, ciel blanc, mer blanche » – et de ses dernières visions (discours griffonné sur des serviettes à l’hôtel) suscite des protestations, on ne sait rien de sa mort (il a été retrouvé gelé dans son sac de couchage) : « Ce n’est pas de la science, c’est de la poésie ! » Un désastre. Inspirée, elle trouve la formule magique pour conclure et dit d’une voix mesurée : « J’imagine que nous pourrions nous entendre sur le fait que les derniers moments d’Alfred Wegener ont été perdus. – Leur rire franc dépassait de beaucoup tout espoir que j’avais pu nourrir vis-à-vis de sympathique groupe un peu austère. »

Patti Smith parle de ses rencontres, des écrivains qu’elle lit, qu’elle aime, de son chez-soi : « Ici règnent la joie et le laisser-aller. Un peu de mescal. Un peu de glandouille. Mais pour l’essentiel du travail. – Voici comment je vis, me dis-je. » A sa table au Café ’Ino, elle lit Murakami, titre après titre ; Chroniques de l'oiseau à ressort fait partie de ce qu’elle appelle « des livres dévastateurs ». On ne veut pas les quitter, à peine terminés on veut les relire. Combien de sortes de chefs-d’œuvre existe-t-il ? Deux, trois sortes ? Une seule ?

Et ainsi de suite, régalez-vous. Pourquoi « M Train » ? J’ai d’abord pensé à son évocation de ce « jeu ancien, inventé depuis longtemps contre l’insomnie », entre autres usages, « une marelle intérieure qui se joue mentalement et non pas sur un pied » : « prononcer un flux ininterrompu de mots commençant par la lettre choisie, disons la lettre M. Madrigal menuet maître mère montre magnétophone maestro mirliton merci marshmallow meringue méfait marais mental etc., sans s’arrêter, en avançant mot par mot, case par case. »

Mais au milieu de son récit, Patti Smith nous emmène à la Casa Azul, dernière demeure de Frida Kahlo, où elle va prononcer une conférence et chanter. Elle ne sent pas bien, la directrice insiste pour qu’elle se repose dans la chambre de Diego Rivera. La voilà allongée sur le lit de Diego, pensant à Frida. Elle pourra tout de même tenir son rôle le soir, devant deux cents personnes, dans le jardin. Ensuite elle ira au bar, boira une tequila « légère » : « J’ai fermé les yeux et vu un train vert avec un M à l’intérieur d’un cercle ; le même vert décoloré que le dos d’une mante religieuse. » Un train mental.

« J’ai abandonné tout ça sur mon lit et suis allée au Caffè Dante. J’ai laissé mon café refroidir et songé aux enquêteurs de police. Au sein d’un binôme, chacun dépend du regard de l’autre. Le premier dit : dis-moi ce que tu vois. Son associé doit parler d’une voix assurée, sans rien omettre. Mais un écrivain n’a pas de partenaire. Il est obligé de se demander : dis-moi ce que tu vois. Mais comme il se parle à lui-même, il n’est pas obligé d’être parfaitement intelligible, car quelque chose en lui se remémore toute partie manquante – ce qui n’est pas clair ou n’est que partiellement explicité. Je me suis demandé si j’aurais été une bonne enquêtrice. J’enrage de devoir l’avouer, mais je pense que non. Je ne suis pas très observatrice. Mes yeux semblent se tourner vers l’intérieur. J’ai réglé l’addition, émerveillée de constater que les mêmes décorations de Dante et Béatrice tapissent les murs du café depuis ma première visite, en 1963. Je suis sortie pour aller faire des courses. J’ai acheté la nouvelle traduction de La Divine Comédie et des lacets pour mes bottes. J’ai remarqué que je me sentais optimiste. »

« J’ai abandonné tout ça sur mon lit et suis allée au Caffè Dante. J’ai laissé mon café refroidir et songé aux enquêteurs de police. Au sein d’un binôme, chacun dépend du regard de l’autre. Le premier dit : dis-moi ce que tu vois. Son associé doit parler d’une voix assurée, sans rien omettre. Mais un écrivain n’a pas de partenaire. Il est obligé de se demander : dis-moi ce que tu vois. Mais comme il se parle à lui-même, il n’est pas obligé d’être parfaitement intelligible, car quelque chose en lui se remémore toute partie manquante – ce qui n’est pas clair ou n’est que partiellement explicité. Je me suis demandé si j’aurais été une bonne enquêtrice. J’enrage de devoir l’avouer, mais je pense que non. Je ne suis pas très observatrice. Mes yeux semblent se tourner vers l’intérieur. J’ai réglé l’addition, émerveillée de constater que les mêmes décorations de Dante et Béatrice tapissent les murs du café depuis ma première visite, en 1963. Je suis sortie pour aller faire des courses. J’ai acheté la nouvelle traduction de La Divine Comédie et des lacets pour mes bottes. J’ai remarqué que je me sentais optimiste. »