En ce mois de novembre, les commémorations de la Grande Guerre battent leur plein en Belgique, dans toutes les régions du pays. Linda Van der Meeren montre en ce moment au Kruispunt à Denderleeuw (Flandre-Orientale) « 100 werken voor 100 jaar oorlog » (100 œuvres pour 100 ans de guerre) dans le cadre d’une exposition sur « La guerre et ses héros », du 9 au 16 novembre.

Linda et la guerre – par où commencer ? J’ai raconté ici l’histoire d’Hilaire Gemoets, notre oncle, héros de la Résistance fusillé le 3 septembre 1944, ma mère cachée pour échapper à la Gestapo, mon grand-père à Buchenwald. Chaque année à cette date – ce fut particulièrement touchant et solennel septante ans après –, une double cérémonie rend hommage à Hilaire et à la Résistance au monument de Webbekom (près du champ où il a été abattu) puis au cimetière d’Assent. Ma cousine Linda y prend la parole au nom de notre famille maternelle, très touchée de cette fidélité de tant de participants au devoir de mémoire.

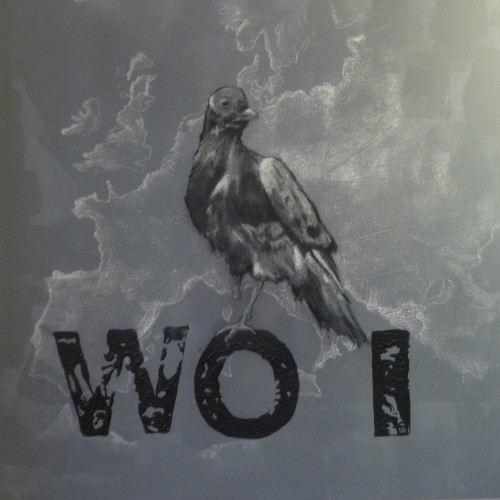

“Ceux de 14” (détail) © Linda Van der Meeren

L’histoire et la création mêlées font l’originalité de cette double exposition qui montre des documents, des objets d’époque – issus de la formidable collection de Lorenzo De Prez, du Cercle d’Iddergem – et des toiles, des dessins de Linda Van der Meeren inspirés principalement par la première guerre mondiale (WO I). Si vous lisez le néerlandais, je vous invite à découvrir l’entretien qu’elle a accordé au journal De Schakel pour expliquer son parcours artistique et, sur le site de l’artiste, son texte intitulé « Waarom gepassioneerd door oorlogshelden ? » (Pourquoi cette passion pour les héros de guerre ?)

A l’entrée, près d’une toile aux coquelicots, un stéréoscope en bois d’époque permet de visionner des vues de la guerre 1914-18 en relief : des photographies prises sur le front montraient ainsi au grand public la réalité vécue par les soldats, la vie dans les tranchées. L’une d’elles montre des hommes s’affairant non loin d’un soldat qui a perdu ses jambes. Terrible.

La guerre, c’est le sujet que Linda Van der Meeren a choisi pour son travail de fin d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Liedekerke en 2012, centré sur l’histoire familiale durant la dernière guerre. Le service culturel de Denderleeuw, impressionné, lui a suggéré de se tourner aussi vers la première guerre mondiale. Ainsi, depuis des années, elle se documente dans les archives, les journaux, les livres d’histoire, et le choc devant certaines images la pousse à prendre un crayon, le pinceau, les couleurs, pour rendre l’émotion de ces scènes de guerre, toujours avec empathie. Le courage, le devoir, la mort, la souffrance, la patrie, elle les sort de la poussière de l’histoire pour leur rendre vie, couleur, éclat.

Les trois couleurs nationales sont partout, sur les affiches, autour des photos souvenirs des morts à la guerre, et aussi dans les compositions de Linda, surtout le noir – silhouettes de soldats en marche, au combat, sur une crête – et le rouge – couleur du sang versé, des coquelicots en fleurs. Elle recourt à des techniques très diverses, intègre souvent des documents, des photos à la toile sur laquelle elle travaille, y incorpore des mots, des bouts de phrase.

Dessins et peintures rendent hommage à de grandes personnalités comme Edith Cavell, Gabrielle Petit, et aux combattants, identifiés ou anonymes, des êtres humains pris dans l’histoire. Linda a aussi représenté « Le Pigeon soldat » – un clin d’œil peut-être aussi à notre grand-père colombophile.

“Le Pigeon Soldat” (détail ) © Linda Van der Meeren

Les objets de la première guerre mondiale présentés en vitrines, soigneusement étiquetés par Lorenzo De Prez, permettent de remonter le temps : uniformes, képis, casques, armes, étuis, livre de prières « du soldat chrétien », photographies, médailles, cartes postales, etc. Les dates sur les souvenirs des soldats morts à la guerre rappellent leur jeune âge, pour la plupart, toute une génération emportée.

Linda Van der Meeren devant la maison du Dr Cochez à Denderleeuw

Plus loin, on peut admirer un beau portrait du docteur Cochez, médecin héros de la seconde guerre mondiale et membre actif de la Croix Rouge, originaire de Denderleeuw, où il a son monument. En ce moment, devant sa maison, ce portrait figure en grand sur une toile commémorative. Linda Van der Meeren nous émeut aussi en peignant celles qui attendent, inquiètes : un groupe de femmes et de fillettes, de dos, regardent l’horizon teinté de rouge. Parmi les nombreuses citations proposées tout au long de l’exposition, celle-ci résume parfaitement son esprit : « Qui ferme les yeux devant le passé est aveugle devant le futur. »