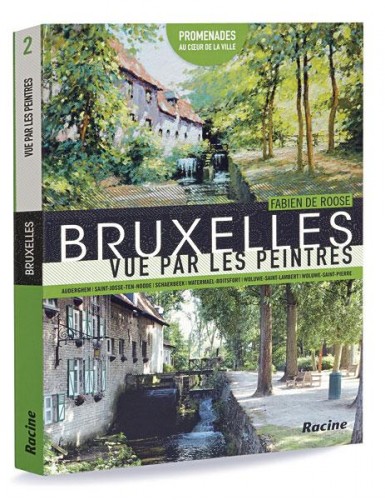

La ville est une succession de tableaux pour les promeneurs qui aiment la regarder : façades, portes, décors de fenêtres, jardinets, jeunes et vieux arbres, passants, marchés, roses trémières et grimpantes de trottoir, carrefours animés, commerces, parcs… Sous un angle très original, Fabien De Roose propose des « promenades au cœur de la ville » dans Bruxelles vue par les peintres, dont je viens de découvrir le deuxième tome. Fondateur et animateur de l’asbl Dédale, guide à la Fondation Monet à Giverny, il organise des « promenades picturales » en France et en Belgique.

Auderghem, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierrre, ce sont ces six communes de l’est de Bruxelles qu’il donne à voir ici sous l’œil d’une cinquantaine de peintres, « reconnus ou méconnus ». Sept balades dans l’espace et dans le temps. Chacune s’ouvre sur un rappel historique pour présenter les quartiers traversés et un plan numéroté (avec l’indication précise des transports en commun). Chaque numéro correspond à un tableau. Une double page raconte l’histoire du lieu et met à notre disposition texte, illustration et photographie. Le temps de lire et de regarder.

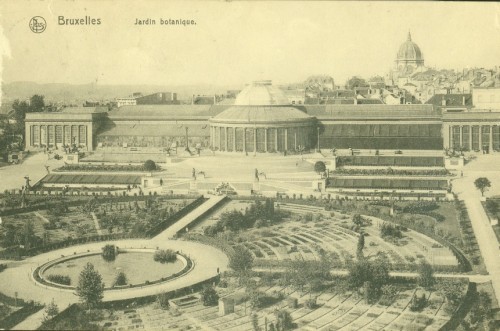

La première, « Du Botanique à la place Saint-Josse », comporte sept arrêts sur image. « Victor Hugo avait affirmé : « Bruxelles possède deux merveilles uniques au monde : la Grand-Place et le panorama du Jardin Botanique. » Pierre-François Gineste (Paris, 1769 – Evere, 1850) a peint le Jardin Botanique à Bruxelles vers 1840. Sous l’illustration, une photo de l’endroit tel qu’il se présente aujourd’hui, sous le même angle de vue, permet la comparaison, dans ce cas-ci, peu flatteuse. Le magnifique panorama montré par Gineste à l’époque où se construisait la Gare du Nord n’a pas résisté aux pressions immobilières et au développement urbain. Le beau bâtiment néo-classique a été sauvé, mais les jardins, « désertés suite au transfert des collections botaniques à Bouchout en 1939, commencent leur descente aux enfers. » Puis viendront les tours de bureaux. Reste un patrimoine architectural préservé, et Le Bota, très vivant centre culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec son Orangerie.

Carte postale, vers 1910

C’est très gai de se promener ainsi, qu’on connaisse bien le quartier ou qu’on n’y ait jamais mis les pieds. Le familier des lieux découvre qu’il est loin d’y avoir tout vu, il les redécouvre à travers le texte et l’œil du peintre. Les nouveaux venus font connaissance avec un coin de Bruxelles d’une manière originale. Les amateurs de peinture iront de l’image au paysage en de multiples et excitants allers-retours.

La ville aux quatre saisons, ses fêtes – Kermesse Saint-Corneille, le soir, place de la Reine (Liévin Herremans), ses événements – Matinée d’élection (Clément Brems), L’Hôtel communal en ruines (Paul Leduc). Ses monuments et ses avenues pittoresques. Mais c’est surtout la ville au quotidien, animée ou non. Bruxelles la secrète aussi avec ses beautés qui ne sont pas forcément visibles de la rue – il faut franchir une porte cochère pour accéder à La maison des Arts (Agnès Bogaert) – et ses légendes. Bruxelles la verte inspire les peintres de paysages – Le potager du Rouge-Cloître (Adolphe Keller) – et d’atmosphères, parfois surréalistes – Le peintre ou image de la brièveté de la vie (André Poffé).

Auguste Oleffe, En août (1909) - Terrasse de la maison du peintre, chaussée de Wavre

Certains seront peut-être étonnés de découvrir dans la capitale de l’Europe des fermes et des moulins. Je leur en laisse la surprise, la couverture donne le ton avec Le moulin de Lindekemale à Woluwé-Saint-Pierre (aujourd’hui un bon restaurant). Fabien De Roose fournit à la fin de l’ouvrage un plan des transports en commun – le tram bruxellois figure évidemment sur les toiles contemporaines, comme Le tram vert, place Keym (Anne-Pierre-de-Kat) –, ainsi qu’une table des illustrations et une liste des peintres représentés.

J’espère que vous vous laisserez tenter par ces balades particulièrement inspirées. Pour ma part, je compte bien emporter ce livre et emboîter le pas au guide in situ, à la première occasion. Au plaisir de marcher dans Bruxelles.