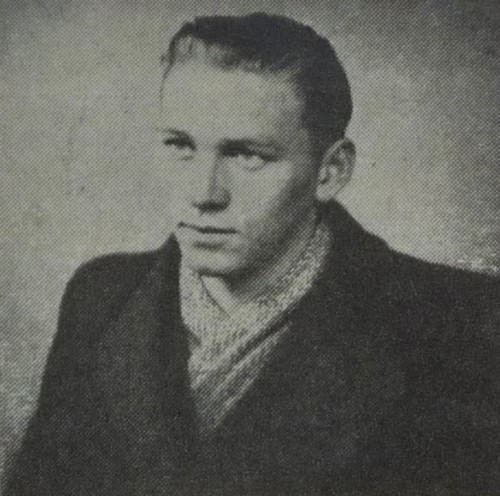

Il avait vingt ans, le 3 septembre 1944, lorsqu’on lui a fait creuser sa propre tombe, au bord d’un champ, avant de le fusiller. Le jour de la Libération de Bruxelles. Dans l’énorme joie d’une guerre qui se termine, que de larmes dans la famille Gemoets d’Assent, près de Diest. Ce jeune frère de ma mère ne verrait jamais la paix. Sur le monument élevé à sa mémoire à Webbekom, près de l’endroit où des Allemands lui ont ôté la vie, on peut lire en flamand :

« Ici fut fusillé Hilaire GEMOETS

Assent 14 janvier 1924

Webbekom 3 septembre 1944

Commandant de corps des Partisans Belges

Membre du groupe G

Pour le peuple et la patrie »

Chaque année, le 3 septembre, une cérémonie est organisée à sa mémoire. J’y ai assisté pour la première fois cette année, aux côtés de ma mère et de la famille. Une centaine de personnes, dont plus d'une trentaine de porte-drapeaux, s’étaient déplacées, soixante-cinq ans après sa mort, pour un double hommage, d’abord au monument, puis autour de sa tombe au cimetière d’Assent. Discours. Musique. Fleurs. La mémoire de la Résistance est forte et fidèle. C’est une image de la Flandre que les médias ne montrent pas souvent, où les drapeaux belges flottent fièrement.

Mes parents – mon père wallon, ma mère flamande – ont souvent raconté leurs souvenirs marquants de la guerre. Ceux qui prétendent que tant d’années après, ces blessures sont fermées, ne peuvent imaginer à quel point ceux qui les ont vécus restent hantés par ces événements. Leur évocation reste si sensible qu’on n’en parle encore dans ma famille maternelle qu’au bord des larmes.

Pourquoi n’avoir pas écrit toute votre histoire en détail après la guerre, ai-je demandé à ma mère. La souffrance était trop insupportable. Mon grand-père, arrêté en juin 1944 – parce qu’on n’avait trouvé ni le fils ni la fille engagés dans la Résistance, c’est-à-dire mon oncle Hilaire et ma mère – et emmené au camp de Dora puis de Buchenwald, n’est revenu chez lui, d’une maigreur effrayante, qu’en juin 1945. Puis il fallait se tourner vers l’avenir, il fallait vivre.

Je ne suis pas historienne, et j’ignore s’il existe des archives de la Résistance belge où seraient mentionnés les faits et gestes du groupe de partisans de mon oncle Hilaire, qu’on appelait « Frans » dans la Résistance. Même ma mère, dite « Josée », n’en connaît que des bribes. Le silence était la première des sécurités. Mais il a confié certaines choses à sa sœur.

Un jour de 1941 ou 1942, Hilaire Gemoets prend le tram vicinal pour Louvain. Comme cela arrivait régulièrement, le tram s’arrête et deux membres de la Gestapo montent pour contrôler les identités. Une dame s’approche alors de lui et lui demande en lui montrant une lettre de la porter à une adresse précise à Louvain. Il. Il comprend que cette femme se sent en danger, met la lettre dans sa poche. C’était une ancienne institutrice de Bekkevoort, Céline, qui a été arrêtée plus tard et déportée.

Les parents d’Hilaire s’inquiètent de ses escapades mystérieuses de jour ou de nuit. Petit à petit, ils devinent que ce fils de dix-sept, dix-huit ans, particulièrement intelligent et débrouillard, est entré dans la Résistance. Au début, son père y est tout à fait opposé, pour les dangers auxquels il expose toute sa famille (trois filles, trois garçons). Mais Hilaire a une bonne couverture : il achète du beurre et des œufs dans les fermes des environs et les revend chez des particuliers à Bruxelles, à Louvain. Il multiplie ainsi ses contacts.

Un jour, ma mère l’accompagne à un rendez-vous sur une route déserte entre Onze-Lieve-Vrouw Tielt et Tirlemont. Elle l’entend expliquer avec calme et clarté aux sept hommes présents ce qu’ils ont à faire, elle comprend qu’il est leur chef. Il s’agissait d’un parachutage de matériel divers à Holsbeek, près de Louvain. Chacun avait sa part de travail. « Josée » se chargerait du courrier. Mais voici que passent deux hommes en bicylette : Hilaire leur demande de s’arrêter, vérifie avec soin leur identité. Ils ne disent rien, impressionnés. Hilaire leur rend leurs papiers et leur demande de passer leur chemin sans dire un mot de cette rencontre. Ils s’en vont, puis tout le groupe se disperse. Le parachutage s’effectue quelques jours plus tard à l’aube, dans une propriété près d’une carrière déserte. Tout se passe très bien. Juste avant la fin de la guerre, le propriétaire, un résistant, sera arrêté.

Une action d’éclat : le sabotage de la Centrale du chemin de fer de Diest. Le groupe de partisans voulait mettre en panne la circulation des trains de matériel de guerre en provenance d’Allemagne. Hilaire avait peaufiné le plan pendant des semaines. Et tout se passa parfaitement, à part un retard de quelques minutes pour quitter les lieux. Retranchés derrière des wagons, les partisans durent se battre et deux d’entre eux furent légèrement blessés. Le trafic ferroviaire fut paralysé pendant quelque temps.

Une autre fois (janvier 1944), ils sabotèrent des pylônes à haute tension, privant les Allemands de communications pendant des semaines. Un projet mis au point par Jean Burgers à l’Université Libre de Bruxelles. Le groupe d’Hilaire s’occupait également de trouver un toit et des vêtements pour les aviateurs alliés dont les avions avaient été abattus, cachés dans les environs, et de les évacuer. Avec la complicité d’employés, les résistants se procuraient des timbres, des tickets de rationnement, des cartes d’identité vierges.

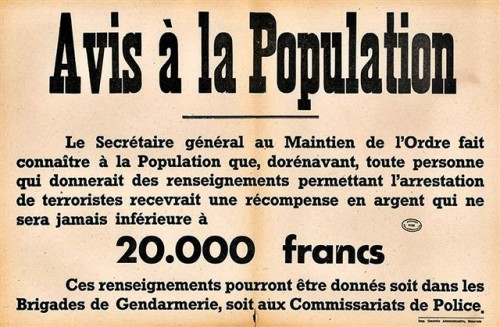

Quelqu’un qui travaillait à la Kommandantur de Louvain les avertit un jour de la présence d’un traître dans leurs contacts. Depuis quelques semaines, des voisins voyaient des têtes dépasser de temps en temps des champs de blé sur le flanc de la colline, on surveillait la maison. Sa famille apprend aussi qu’on a mis 500.000 francs sur la tête d’Hilaire Gemoets. Un soir, ma mère a préparé des cartes d’identité, qu’elle a remplies à la machine à écrire, comme à la commune, pour deux aviateurs alliés et quatre prisonniers en fuite. A peine endormie, elle entend des coups terribles sur les portes, à l’avant et à l’arrière de la maison en même temps. Tout de suite, elle pense à la Gestapo, s’empare des faux papiers glissés dans la poche d’un cache-poussière, les met sous son drap de lit et se recouche.

Quand la porte de sa chambre s’ouvre, deux types lui demandent de se lever. Elle répond qu’elle ne peut pas, qu’elle est grippée. Ses plus jeunes frères, de leur côté, ne bougent pas non plus. Un homme regarde sous le lit de ma mère, n’y trouve rien, insiste pour qu’elle se lève. Alors un officier allemand apparaît et dit qu’il n’y a rien, qu’il a déjà regardé. Les hommes sortent. Sauvée ! Hélas, deux minutes plus tard, une exclamation de triomphe : dans la chambre des garçons, entre l’armoire et le mur, ils ont trouvé un rouleau de petits journaux clandestins qu’Hilaire distribuait. On les rassemble tous à l’avant de la maison, dans le magasin (une épicerie). Comme on leur demande où est Hilaire, ce qu’ils ignorent – il ne leur donnait jamais d’informations précises – on emmène le père, qui s’est rhabillé complètement, vers trois heures du matin. Tous sont atterrés. Après que les voitures de la Gestapo sont parties, ma grand-mère dit à ma mère de prendre quelques affaires et de partir le plus vite possible, au cas où ils reviendraient. Et elle avait raison, ils sont revenus pour elle.

Je raconterai une autre fois comment ma mère a vécu cachée dans une pension de famille près de l’abbaye d’Averbode. C’est là qu’elle se trouvait le 3 septembre 1944. Le lendemain, une connaissance est venue lui annoncer que son frère était blessé, gravement. En route vers Assent, elles voyaient les avions qui mitraillaient la route de Louvain vers Diest. Les Allemands battaient en retraite. Vu le danger, la messagère lui dit la vérité, qu’il ne servait à rien de trop se dépêcher, qu’elle ne verrait plus son frère vivant.

Le 10 août 1944, lors d’un combat avec la Gestapo à Wilsele, près de Louvain, Hilaire avait été blessé. Soigné par un médecin de l’endroit, il fut transporté à quelques kilomètres de chez ses parents, dans une ferme, où il se rétablissait lentement. Depuis l’arrestation du père en juin, la maison d’Assent était constamment surveillée par la Gestapo. Une nuit, cependant, il avait réussi à se faufiler jusque-là pour embrasser sa mère, restée seule avec sa plus jeune fille de sept ans. Le 3 septembre, à la suite d’une dénonciation ou d’un malheureux concours de circonstances – nous ne le savons pas exactement –, des officiers allemands, accompagnés de membres de la Gestapo, sont arrivés dans cette ferme où il se reposait. Hilaire a voulu s’enfuir, mais en vain. Ils l’ont exécuté dans le champ de Webbekom, où un monument de pierre l’honore à jamais.

Hilaire Gemoets, un Résistant dont la dépouille avait été déterrée pendant la nuit et déposée à l’église d’Assent où elle est restée jusqu’au jour de l’enterrement, a eu des funérailles grandioses, quasi nationales. L’église était pleine et dehors aussi, une foule nombreuse a rendu hommage à l’héroïsme d’un jeune homme qui avait donné sa vie pour rendre la liberté à son pays.

A l’aimable invitation de JEA, ce texte paraîtra aussi sur son blog : http://motsaiques.blogspot.com/

* * *

Mise à jour pour la traduction, 9/2/2011

Hij is pas twintig, wanneer hij op 3 september 1944, de dag dat Brussel bevrijd wordt, zijn eigen graf moet delven. Zij trekken zijn laarzen uit, nemen zijn polshorloge af, stellen een peloton van jonge Duitse soldaten op en fusilleren hem op enkele meter van de rand van de weg. In de onbeschrijflijke vreugde over het einde van de oorlog dat nabij is, wat een leed en tranen bij de familie Gemoets te Assent, bij Diest. De jongere broer van mijn moeder zal de vrede niet meer mogen meemaken. Op het monument te zijner ere in Webbekom, net naast de plek waar de Duitsers hem het leven ontnamen, kan men het volgende lezen:

“ Hier werd gefusilleerd

Hilaire Gemoets

Assent 14 januari 1924

Webbekom 3 september 1944

Korpskommandant der Belgische Partisanen

Lid van de Groep G

Voor Volk en Vaderland ”

Elk jaar op 3 september wordt voor Hilaire een herdenkingsplechtigheid gehouden, waar de stad Diest officieel aan deelneemt. Dit jaar was ik voor de eerste maal aanwezig aan de zijde van mijn moeder en de rest van de familie. Een honderdtal personen, waaronder een dertigtal vlaggendragers, waren komen opdagen, 65 jaar na zijn dood, om een dubbele hulde te brengen, eerst aan het monument zelf, daarna aan zijn graf op het kerkhof van Assent. Toespraken, The Last Post, het Volkslied, bloemen. Het geheugen van de Weerstand is sterk en trouw. Het is een beeld van Vlaanderen dat de pers maar zelden laat zien, een Vlaanderen waar de Belgische vlaggen fier wapperen.

Mijn ouders, vader uit Wallonië, moeder een Vlaamse, hebben ons vaak verteld over belangrijke gebeurtenissen en herinneringen uit de oorlog. Wie beweert dat na al die jaren de wonden geheeld zijn, kan zich niet inbeelden hoezeer zij die het meemaakten, er nog steeds onder lijden. In de familie van mijn moeder is het met tranen in de stem dat er nog steeds wordt over gesproken.

Waarom dit alles niet neergeschreven juist na de oorlog met alle levendige details nog vers in het geheugen? De pijn was toen ondraaglijk, zei mijn moeder. Mijn grootvader werd aangehouden in juni 44 – want men had de zoon (nonkel Hilaire) noch de dochter (mijn moeder), die allebei in het Verzet zaten, gevonden. Hij werd eerst naar het kamp van Dora, daarna naar Buchenwald gedeporteerd, en keerde uiteindelijk terug in juli 45. Hij woog dan nog amper 40 kilo, met de littekens van hondenbeten op beide bovenbenen. Een oude, gerimpelde man. Gelukkig herstelde hij na een lang verblijf in het St-Raphaëlziekenhuis te Leuven. Om vervolgens de draad terug op te nemen, want het leven gaat door.

Ik ben geen historica en ik weet niet of in de archieven van “Het Verzet” de feiten en acties van de groep van mijn nonkel Hilaire vermeld staan ; in het “Gouden Boek van de Weerstand” wordt er in elk geval wel over hem gesproken. Zelfs mijn moeder, die “José” als schuilnaam had, weet niet alles, want zwijgen was de wet die de veiligheid waarborgde. Maar sommige verzetsdaden werden haar door haar broer toevertrouwd.

Op een dag, het moet 1941 of 1942 geweest zijn, nam Hilaire Gemoets de buurttram tussen Diest en Leuven. Zoals het vaker gebeurde, werd de tram tot stilstand gebracht en twee leden van de Gestapo (Sicherheitspolizei?) stapten op. Controle van de identiteitskaarten. Een dame vroeg aan Hilaire of hij de brief die zij hem in de hand stopte op een adres in Leuven wilde bezorgen. Hij begreep dat de vrouw bang was, en stak de brief in zijn zak. Deze dame, Celine Cresens, was een onderwijzeres uit Bekkevoort. Later, in mei 1944, werd ze aangehouden, en kwam in het kamp van Ravensbruck terecht, vanwaar ze terugkeerde op het einde van de oorlog.

De ouders van Hilaire maakten zich vaak ongerust over zijn plotse verdwijnen, soms overdag, dan weer ‘s nachts. Langzaam begonnen ze te vermoeden dat hun zoon, een verstandige, begaafde jongen, bij het verzet was. Zijn vader was er eerst radicaal tegen, gezien het gevaar dat dit inhield voor de rest van het gezin van drie meisjes en drie jongens. Maar Hilaire had een goede dekmantel. Hij kocht boter en eieren in de boerderijen en verkocht die weer door bij particulieren in Brussel of Leuven. Zo vermenigvuldigde hij zijn contacten. Hij bezat ook een radiozender en stuurde berichten naar Engeland.

Op een dag vergezelde mijn moeder hem naar een afspraak op een verlaten veldweg tussen Onze-Lieve-Vrouw-Tielt en Wersbeek. Zij hoorde Hilaire kalm en duidelijk bevelen geven aan de zeven mannen die daar kwamen opdagen en had meteen door dat hij de leider was. Iedereen wist wat hem te doen stond. ’t Had te maken met een dropping per parachute te Holsbeek bij Leuven. Plots kwamen twee fietsers de weg opgedraaid. Hilaire vroeg hen beleefd hun identiteitskaarten te tonen, schreef hun namen op en vroeg hen hierover te zwijgen. De twee mannen waren onder de indruk. Hilaire liet hen vertrekken en de hele groep verspreidde zich. De dropping gebeurde bij het ochtendgloren, in een pand in de buurt van een verlaten steengroeve. Alles verliep probleemloos. Net voor het einde van de oorlog, zou de eigenaar van het pand, een verzetsstrijder, eveneens gearresteerd worden.

Een briljante actie : de sabotage van het treinstation door het uitschakelen van de signalisatiecabine van Diest. De verzetsleden wilden de Duitse treinen, die oorlogsmateriaal uit Duitsland aanvoerden, tegenhouden. Ze hadden deze actie gedurende weken voorbereid. En alles liept perfect, alleen konnen ze zich niet snel genoeg uit de voeten maken. Ze verschansten zich achter de wagons, en er werd heen en weer geschoten. Twee van hen raakten lichtgewond. Het spoorverkeer bleef toch enige tijd verlamd.

In januari 1944 saboteerden ze ook de hoogspanningsmasten, waardoor het de Duitsers onmogelijk werd te communiceren, weken aan een stuk. Een actie die voorbereid werd door Jean Burgers aan de Vrije Universiteit van Brussel. De groep van Hilaire zocht ook onderdak en kleding voor de piloten van neergeschoten vliegtuigen, verborg hen in de streek, en hielp hen evacueren. Met de medeplichtigheid van enkele ambtenaars wisten de verzetsleden de hand te leggen op postzegels, rantsoenzegels, lege identiteitskaarten...

Dan was er die fatale nacht in juni 1944. Mijn moeder, Joséke, was haar schuilnaam, had identiteitskaarten nagemaakt zoals op het gemeentehuis, voor twee geallieerde piloten en vier ontsnapte gevangenen. Het was voorbij middernacht wanneer het huis omsingeld werd door een aantal mannen van de zwarte brigade, zoals men ze noemde, de Gestapo of Sicherheitspolizei. Er was ook een Duitse officier bij. Later vernamen we dat het om de bende Verbelen ging. Ze zochten overal naar Hilaire, maar die sliep nooit thuis. De buren hadden al eerder opgemerkt dat het huis bewaakt werd. In de voorbije weken zagen buren namelijk af en toe hoofden die het huis in de gaten hielden, uitsteken boven de korenvelden op de heuvel. En iemand die te Leuven in het Kommandantür werkte, had mijn grootouders laten weten dat er een som van 500.000 Belgische franken op het hoofd van Hilaire stond. En ook dat er zich een verrader bevond tussen de manschappen van Hilaire. Maar wie?

Onmiddellijk dacht ze aan de Gestapo, stak de valse identiteitskaarten in de zak van haar jas, verborg die onder haar lakens en ging weer naar bed. Mijn grootmoeder had aan mijn moeder gezegd niet op te staan, toen ze het lawaai hoorde aan de voor- en achterdeur tegelijk. Twee mannen kwamen haar kamer binnen en vroegen haar uit bed te komen, maar de Duitse officier kwam tussenbeide en zei: “Laat maar, hier is niets, ik heb al gekeken.” Die man ging ook met mijn grootvader tot halverwege de zoldertrap en zei nogmaals: “Kom, laat maar,” waarop hij terug naar beneden ging.

Maar in de kamer waar de twee jonge broers nog steeds in bed lagen, vonden ze achter een kast een rolletje pamfletten over de weerstand. Toen brak de hel los. De hele bende begon te roepen en te tieren en grootvader moest zich verder aankleden. De kleine zus van zeven klampte zich huilend vast aan zijn benen en mijn grootmoeder smeekte hem met rust te laten, maar ze zeiden haar : “ We moeten eerst uw zoon vinden.” En opeens waren ze weg, met mijn grootvader. Verslagen wisten ze niet wat er nu moest gebeuren. Tot mijn grootmoeder tegen haar dochter zei: “Neem gauw het hoogstnodige en ga weg. Ze kunnen terugkomen.” En ze had gelijk, ze kwamen wat later terug voor haar.

Ik zal een andere keer vertellen hoe mijn moeder leefde, verborgen in een familiepension St. Norbertus, dicht bij de abdij van Averbode. Daar was ze ook op 3 september 1944. De volgende dag kwam een kennis haar zeggen dat haar broer ernstig gewond was. Ze gingen onmiddellijk met de fiets op weg naar Assent en zagen hoe de vliegtuigen de Duitse troepen beschoten op de weg van Leuven naar Diest. De Duitsers trokken zich terug. Gezien de gevaarlijke situatie, vertelde de kennis haar de waarheid, dat ze zich niet moest haasten, want dat ze haar broer toch nooit meer levend zou zien.

Op 10 augustus 1944, tijdens een gevecht met de Gestapo in Wilsele, bij Leuven, raakte Hilaire gewond. Behandeld door een plaatselijke arts, werd hij een paar kilometer van zijn ouders in een boerderij verborgen, waar hij langzaam herstelde. Sedert de aanhouding van de vader in juni, werd het huis in Assent voortdurend door de Gestapo bewaakt. Op een nacht echter, slaagde hij er toch in om zijn moeder, die alleen is achtergebleven met haar jongste dochter van zeven, te gaan omhelzen. Op 3 september kwamen Duitse officieren, vergezeld door leden van de Gestapo, naar de boerderij waar Hilaire aan het herstellen was. Wij weten nog altijd niet of hij verklikt werd of dat het eerder ging om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hilaire probeerde te ontsnappen, maar tevergeefs. Ze voerden hem weg naar een plek in de omgeving van Webbekom, waar een stenen monument hem nu voor altijd eert.

Hilaire Gemoets, wiens stoffelijke overschot tijdens de nacht door zijn kameraden werd opgegraven, werd op vraag van de pastoor in de kerk opgebaard tot de dag van zijn plechtige en uiterst indrukwekkende begrafenis. De kerk was te klein en ook buiten bracht een grote menigte hulde aan de heldenmoed van een jonge man die zijn leven gaf voor de vrijheid van zijn land.

Op 10 augustus 1944, tijdens een gevecht met de Gestapo in Wilsele, bij Leuven, raakte Hilaire gewond. Behandeld door een plaatselijke arts, werd hij een paar kilometer van zijn ouders in een boerderij verborgen, waar hij langzaam herstelde. Sedert de aanhouding van de vader in juni, werd het huis in Assent voortdurend door de Gestapo bewaakt. Op een nacht echter, slaagde hij er toch in om zijn moeder, die alleen is achtergebleven met haar jongste dochter van zeven, te gaan omhelzen. Op 3 september kwamen Duitse officieren, vergezeld door leden van de Gestapo, naar de boerderij waar Hilaire aan het herstellen was. Wij weten nog altijd niet of hij verklikt werd of dat het eerder ging om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hilaire probeerde te ontsnappen, maar tevergeefs. Ze voerden hem weg naar een plek in de omgeving van Webbekom, waar een stenen monument hem nu voor altijd eert.

Hilaire Gemoets, wiens stoffelijke overschot tijdens de nacht door zijn kameraden werd opgegraven, werd op vraag van de pastoor in de kerk opgebaard tot de dag van zijn plechtige en uiterst indrukwekkende begrafenis. De kerk was te klein en ook buiten bracht een grote menigte hulde aan de heldenmoed van een jonge man die zijn leven gaf voor de vrijheid van zijn land.