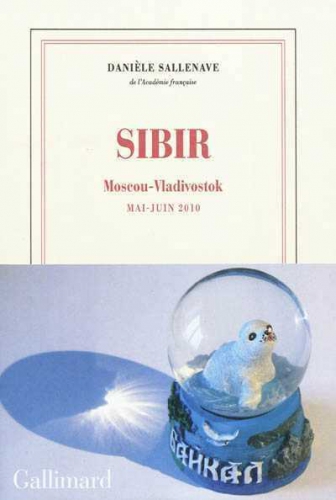

Danièle Sallenave raconte dans Sibir son voyage en 2010 avec d’autres écrivains français sur le Transsibérien, où elle a partagé son compartiment avec Maylis de Karengal (pendant un temps – ils ne sont que trois sur quinze à avoir parcouru tout le trajet). « Sibir », c’est le nom russe de la Sibérie, « syllabes étranges » répétées par les roues du « train mythique » : « sibir ! sibir ! » Treize millions de kilomètres carrés, neuf fuseaux horaires à traverser.

Sibir, c’est son journal de bord tenu de Moscou à Vladivostok, complété de lectures et de recherches. Il commence par cette phrase : « A cause de son passé, de son histoire, de mon histoire, la Russie n’a jamais été et ne sera jamais pour moi une destination ordinaire. » Le ton est donné : excitation, terreur et joie devant ces trois semaines à rouler vers l’est.

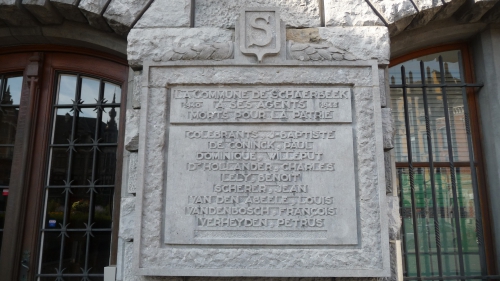

La première des petites photos en noir et blanc insérées dans le texte montre une plaque de marbre où sont indiquées les villes principales de la ligne, de Москва à Владивосток, « terminus du Transsibérien sur la mer du Japon ». Comme beaucoup, Danièle Sallenave pensait que l’Europe s’arrête à l’Oural, certitude que le voyage va « ébranler ». Au bout du compte, elle affirmera que « la Russie est de part en part un pays européen. »

Cette question traverse son récit, et beaucoup d’autres : quelles sont ici les traces de l’histoire ? qu’est-ce qui se cache derrière ce qu’on voit ? comment vit-on aujourd’hui en Russie ? quel avenir s’y prépare ? quelle place y garde la littérature ? Ses souvenirs « ineffaçables » d’un voyage au temps de l’URSS affleurent souvent. « Un voyage se dédouble toujours entre le voyage vécu qui éveille la curiosité, réveille la mémoire, et le voyage raconté qui tente d’y répondre. »

Déception, le premier soir, sur la place Rouge à Moscou. Le Goum et le musée d’Histoire sont décorés de guirlandes d’ampoules, le mausolée de Lenine n’attire plus le regard, l’espace n’a plus rien à voir avec celui découvert alors, « exaltant, lourd de sens et dangereux ». Serait-ce qu’elle rêve encore d’utopie ?

Très vite, en lisant Sibir, on comprend que Sallenave à qui importe tant la transmission partage ici un art de voyager : « un parcours d’attention et d’éveil, de sollicitations constantes, d’où naît une forme de compassion pour les choses et les êtres des temps révolus, une sollicitude… » Aujourd’hui convoque hier.

A la bibliothèque de langue étrangère où se tient une conférence de presse, elle parcourt le livre de Tomasz Kizny sur le goulag, recopie une citation de Chalamov et frémit en regardant la carte des camps sur tout le territoire de l’URSS – beaucoup seront sur leur trajet – « c’est là qu’ont achoppé nos discours et nos illusions sur le communisme réel ».

Source : Espace transsibérien

Pendant longtemps, on ne traversait la Russie que du nord au sud sur la Volga, ou d’est en ouest, sur la piste des caravanes. La construction du Transsibérien est « une nouveauté radicale, un projet pharaonique » (en moins de vingt-cinq ans, et des milliers de morts). Le chemin de fer a modernisé l’Europe, désenclavé les régions isolées. Plus de 9000 km de voie relient les deux extrémités de l’empire russe.

Si ses premières impressions souffrent de ses souvenirs, une fois installée dans son compartiment (minuscule, un peu spartiate, ce qui ne lui déplaît pas), Danièle Sallenave retrouve son allant pour convoquer les lectures qui l’accompagnent : Alexandre Dumas, Jules Verne (Michel Strogoff) qui écrivait « le Volga » comme on disait au XIXe siècle – « Ô beauté du monde reflétée dans les livres ! » – et la littérature russe.

Sibir. Moscou-Vladivostok est le journal d’une intellectuelle. Bien sûr, elle note les détails pratiques de la vie dans le Transsibérien (horaires, repas, cachets pour dormir…), mais on peut compter sur elle pour décrire les paysages printaniers, les grands fleuves, les gares et les villes étapes, les rencontres, les conférences, et aussi aller plus loin, rappeler l’histoire, s’interroger sur les noms, les choses, ce qui est dit ou tu.

Trois semaines en train, arrêts à Nijni Novgorod, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Oulan-Oude, Vladivostok. A chaque arrivée, sur le quai, un orchestre accueille les voyageurs, on leur présente le pain et le sel. Sallenave a lu pour préparer son voyage, elle continue à lire et à chercher à comprendre ce qui se présente à eux.

Bonheur – « Oh ! que ce voyage dure toujours ! » Couleurs pastel, statues, inscriptions. La Russie vient à leur rencontre, avec la « mémoire du temps révolu ». Elle regarde, engrange, même ce qu’elle ne comprend pas. Des maisons anciennes, en bois, vont bientôt laisser place à un golf : « Douceur du temps présent : mortelle douceur qui cache une destruction irrévocable, prévue ou déjà en route, ou en cours d’achèvement. »

Sallenave rêve de se rapprocher du lieu où vit la dernière survivante d’une famille de vieux-croyants exilés, Agafia Karpovna, « l’ermite de la taïga ». Quelqu’un crie lorsqu’ils passent à Krasnoïarsk : « Agafia, Danièle arrive ! » On lui apporte « des pommes de cèdre, sa principale nourriture ». C’est le paradoxe des voyages : « ce qu’on voit est indéniable, irréfutable, irremplaçable, aucune lecture ne saurait le remplacer, et jamais cependant on n’en sait assez pour profiter pleinement de ce qu’on voit. » Au temps du voyage vécu succédera le temps du voyage dans les livres.

On croise beaucoup de gens dans le récit de Danièle Sallenave, on entend avec elle, à Oulan-Oude, cette voix qui dit : « Tout est difficile aujourd’hui, pas seulement au niveau matériel mais au niveau humain. » Dans nos pays développés, s’interroge l’auteure, ne perdons-nous pas, nous aussi, ces « capteurs d’humanité » dont les hommes ont besoin pour survivre ?

Sibir, récit de voyage, est aussi approfondissement des connaissances, interrogation sur le sens, sur les valeurs. En Russie, l’intelligentsia ne désigne pas forcément les intellectuels « mais, de façon beaucoup plus large, le choix d’une vie faisant une grande place à la culture, aux livres, aux conversations, à la musique… » Aujourd’hui, peut-on encore vivre ainsi en Russie, en Europe ?