« L’exil de l’enfance », ainsi s’intitule la présentation par Philippe Brenot du Je me souviens… de Boris Cyrulnik (Odile Jacob poches, 2010), les minutes de deux journées à Pondaurat et à Bordeaux, en septembre 2008. Le neuropsychiatre de la « résilience », né à Bordeaux en 1937, y a été séparé de ses parents juifs polonais en juillet 1942 (un ébéniste engagé dans la Légion, blessé au combat puis déporté vers Auschwitz, comme son épouse, résistante, un an plus tard). L’enfant est placé dans différentes familles d’accueil de la région, puis caché, arrêté en janvier 1944, évadé peu après. Il n’est revenu à Bordeaux qu’en 1985, plus de quarante ans après la guerre.

Du premier défilé de l’armée allemande auquel il ait assisté, lors de son entrée à Bordeaux, Cyrulnik se souvient qu’il était « tellement beau » qu’il ne s’expliquait pas alors pourquoi des gens pleuraient autour de lui. De même, il ignorera longtemps que le « pont Dora » de ses souvenirs désigne en réalité Pondaurat, où, employé dans une ferme, il dormait sur la paille dans une grange. « C’est difficile de rassembler les souvenirs en un ensemble cohérent. Je retrouve plutôt un patchwork d’où émergent des images très précises : des morceaux de vérités claires dans un ensemble flou, incertain. » Les enfants sans famille, à cette époque, n’avaient pas de valeur, on leur parle pas, on les fait travailler, on leur donne des coups. Mais en observant Adèle, la fille bossue de la ferme, que les hommes humilient en permanence, il comprend que c’est là une souffrance pire que les coups. La seule affection lui venait d’un « Grand » de l’Assistance publique, un garçon de quatorze ans, qui l’appelait « Pitchoun ».

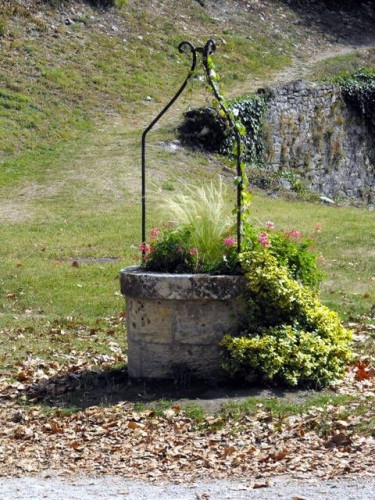

Cyrulnik creuse son expérience de « l’émotion enfouie » : aucun souvenir d’émotion, en fait, uniquement des images et des mots, son nom d’alors, « Jean Laborde ». A la source de sa vocation pour l’éthologie, la « psychologie animale », il y a cette carence affective qu’il compensait alors en s’intéressant aux animaux, aux fourmis qui lui semblaient « les seuls êtres amusants, poétiques, intéressants ». Dans « le monde du vivant » se posent des questions fondamentales comme la finalité de la vie, le sens de la survie, des problèmes « vertigineux ». En retrouvant la ferme de Pondaurat, le puits où on l’envoyait puiser l’eau, il vérifie à quel point la mémoire n’est pas un simple retour du souvenir, mais une « représentation du passé ».

L’impression forte provoquée par une gravure représentant Loth est ses filles sert d’appui à sa règle de vie : toujours aller de l’avant, ne pas pleurer ni se plaindre, ne pas se retourner, une véritable stratégie de survie pour lui comme pour « tous ceux qui enclenchent un processus de résilience ».

Les circonstances de son arrestation, un matin, par des policiers français en lunettes noires (la nuit !) – la rue barrée par des soldats allemands, des camions, plusieurs tractions pour un enfant de six ans et demi – l’amènent à penser que « les adultes n’étaient pas des gens très sérieux ». « Ca m’a rendu complètement psychiatre et, très tôt, je me suis interrogé : « Quelle est cette manière d’établir des rapports entre les humains ? Il faut que je comprenne ce qui se passe dans la vie. » - C’est ainsi que je me suis mis à lire, à rencontrer des gens, à poser des questions. »

Cyrulnik revient aussi sur son évasion de la synagogue où l’on avait regroupé les juifs arrêtés, un endroit « très beau et très gai » (des couleurs, de la lumière). Il s’y comporte en rebelle – l’insoumission, la force de désobéir font partie du processus résilient. Il ne s’agit pas de s’opposer à tout, mais de se déterminer par rapport à soi. « Les croyants m’inquiètent, les douteurs me rassurent. » Ecouter les adultes, il comprend très tôt que c’est une voie délétère : les cartons de lait Nestlé servent d’appât pour regrouper les enfants, il se tient à part, se cache sous le plafond des toilettes, parvient à s’enfuir. Cette évasion réussie explique sans doute l’absence chez lui de syndrome psychotraumatique. « Car, même enfant, je pensais ainsi : « Ils ne m’auront pas, il y a toujours une solution. » »

Il se souvient de l’ambulance et de la belle dame blonde qui lui a fait signe quand il est sorti de la synagogue ; en réalité, c’était une camionnette et Mme Descoubès, retrouvée grâce à France 3 Aquitaine, une vieille dame aux cheveux blancs. Les lieux retrouvés sont moins vastes que dans sa mémoire. « En fait, c’est le faux souvenir qui a rendu mon souvenir cohérent, puisque le réel était folie. » Le remaniement du passé est un facteur de résilience, sinon on reste prisonnier de son histoire. Boris Cyrulnik, à Bordeaux, en 44, a su provoquer la chance, et la chance lui a souri. Son

Je me souviens…, comme l’a écrit Bernard Olivier Lancelot sur son blog, est « profondément émouvant ».