« 1948. Jeudi 17 Juin. – Je fais une fois de plus, sur moi-même, cette réflexion que j’ai déjà notée, je crois bien, à propos de la mort de Fargue : je ne suis pas, comme écrivain, un créateur. Je puis être un esprit original. Je puis même avoir une personnalité d’un certain relief. Je n’ai rien créé, je n’ai rien inventé. Je suis un rapporteur de propos, de circonstances, un esprit critique, qui juge, apprécie, extrêmement réaliste, auquel il est difficile d’en faire accroire. Rien de plus. Je peux ajouter : le mérite d’écrire avec chaleur, spontanément, sans travail, prompt et net, – et quelque esprit. »

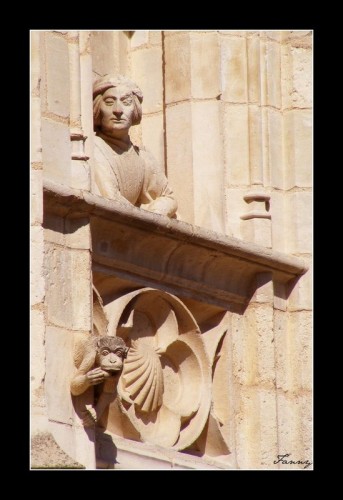

Photographe non identifié © Expertissim

De ses vingt ans jusqu’à quelques jours avant sa mort, à plus de quatre-vingts ans, Paul Léautaud (né en 1872) a écrit son Journal, pour lui-même, pour le plaisir de noter ses observations et ces « choses vraies » dont il était friand. Ce Journal littéraire, un choix de pages par Pascal Pia et Maurice Guyot, a été édité au Mercure de France où il a travaillé une bonne partie de sa vie.

Aurait-il aimé sa photo en couverture ? Pas sûr, lui que dérangeaient souvent le regard des autres sur sa personne, qui retenait l’attention. Lui-même ne se privait pas d’observer les gens, leur visage, leur allure, détaillait et devinait le physique des femmes qui lui plaisaient. « Le talent et l’abjection du sieur Léautaud-Boissard », titre d’un article sur lui dont il note la conclusion, un bel éloge littéraire, correspond bien aux impressions ambivalentes du lecteur de ces quelque 800 pages reprises aux dix-neuf volumes du Journal complet.

En plus d’un demi-siècle, un homme se transforme, mais pas le noyau dur de sa personnalité : en 1895, le jeune Léautaud porte des vers au Mercure et fait la connaissance de Vallette, le directeur, qui les accepte. « Arriver à quarante ans avec un millier de vers dont la beauté me mérite d’être bafoué, voilà ma seule ambition. Tout ce qui est l’autorité me donne envie d’injurier. C’est une force que n’admirer rien. Lire… cela m’est une vraie souffrance. »

Tout le programme d’une vie est là : écrire – même s’il va s’éloigner de la poésie pour la prose la plus simple et directe qui soit ; rager contre les institutions, l’Académie française, la police, la religion ; ne lire pour le plaisir que Stendhal et encore, pas ses romans, mais la correspondance, Brulard et les Souvenirs d’égotisme. « Je souhaite aussi écrire quelques pages qui puissent encore me plaire quand j’aurai cinquante ans. » (1896) « A côté de moi qui travaille, il y a trop souvent un autre moi qui examine, raisonne, critique et trouve toujours tout mauvais. » (1897) Refus de toute complaisance.

L’homme est répugnant : misogyne, misanthrope, antisémite, avare, cynique, égoïste. Qu’est-ce qui nous tient alors à ce Journal ? Les coulisses de la vie littéraire de son temps, les rencontres avec les écrivains qu’il croise ou qu’il côtoie, le vieux Paris où il aime déambuler, les notes sur le style – il revient obstinément à Stendhal, son modèle – voilà pour l’épithète. Mais aussi l’honnêteté avec laquelle il dépeint sa pauvre vie (il ne s’en sortira que tard), sa fierté, ses rapports avec les autres, sa tristesse, son quotidien, ses manques. « On n’a qu’une vie, et qui file, qui file. »

Octobre 1904 : « Il y a aujourd’hui, à ce moment, trois ans que j’étais à Calais, que ma mère arrivait, et il y aura ce soir, vers dix heures, trois ans que j’ai pu l’embrasser, après si longtemps, près de vingt années de séparation, de silence, d’ignorance l’un de l’autre. » Sa mère l’a abandonné après la naissance. Novembre 1918 : « En rentrant ce soir à Fontenay, rue La Fontaine, le fils soldat arrivant à l’improviste, et la mère du haut de l’escalier : « C’est toi, mon enfant ? » Voilà un mot que je n’ai jamais entendu. »

Des passages tendres sur les bêtes, l’amitié de ses chats favoris, son émotion à la vue d’un homme qui ménage son vieux cheval, des pages révoltées sur la vivisection, les mauvais traitements, la chasse. Des pages féroces sur la politique, la guerre, des propos réactionnaires ou anarchistes d’un libertaire forcené. « On ne sait pas ce que les hommes sont le plus : ou bêtes, ou fous. » (1933)

Authentique, insoucieux de déplaire, Léautaud ne voulait sur sa tombe que ces deux mots « Ecrivain français ». Attaché à sa totale liberté d’écrire, il n’a supporté aucune censure : « Jamais, à aucun prix, je ne céderai sur ma liberté d’écrire ce que je veux écrire. »