Cheminer durant quelques minutes vers l’entrée du Louvre à Lens, un jour de janvier assez venteux, sur un ruban de béton clair qui sinue entre de jeunes arbres, c’est véritablement passer entre deux mondes, de la ville aux maisons de briques à un nouvel espace – parc et architecture – dans ce paysage du nord où les terrils rappellent un passé industriel révolu.

Le site du Louvre Lens, « une greffe sur le programme génétique de la région, une chance extraordinaire pour le Bassin minier » (Daniel Percheron), offre assez d’images et d’explications sur le musée-parc inauguré en décembre 2012 pour que j’en vienne directement à ce qui m’a frappée dans la « Grande Galerie » (accès gratuit jusqu’à la fin de cette année) ou « Galerie du Temps », un bel ensemble d’œuvres et d’objets allant de l’antiquité jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Jeune homme coiffé d’une couronne végétale, détail (Le Louvre Lens)

Fin sourire de pierre d’un Jeune homme coiffé d’une couronne végétale (Chypre, 5e siècle avant J.-C.) ou masque de comédie sur une lampe à huile ornée d’un masque de théâtre (originaire d’Herculanum mais on pourrait la prendre, hors contexte, pour un objet art nouveau, avec son fin pied de bronze imitant un roseau), la figure humaine abonde dans cette sélection où sculpteurs et peintres, à travers les siècles, parlent des dieux et des hommes, des déesses et des femmes.

Femme vêtue d’une robe-manteau de laine (Le Louvre Lens)

(pour la taille de la statuette, voir l'illustration suivante)

Ce sont d’abord, au 3e millénaire avant J.-C., des visages stylisés, par exemple celui d’une Idole féminine nue aux bras croisés, divinité des Cyclades, les yeux en amande, le nez droit, ou celui de cette Femme vêtue d’une robe-manteau de laine, d’Asie centrale (Afghanistan actuel). Un bronze imposant donne à Gudéa, prince de l’Etat de Lagash (Girsu, Mésopotamie, Iraq actuel, vers 2120 avant J.-C.) un visage plus précis, et aussi des mains et des pieds finement sculptés.

Gudéa, prince de l’Etat de Lagash (Le Louvre Lens)

Puis la représentation s’assouplit, le mouvement de la vie s’invite sous les doigts du sculpteur, comme dans ce pendentif amulette où un dieu hittite semble bondir, objet d’Anatolie centrale daté de 1400 -1200 avant J.-C. Qui peut se vanter d’avoir tout vu des collections du Louvre ? Mon regard n’avait jamais rencontré ce mini personnage en or, ni cette gracieuse Jeune femme ailée trouvée lors de fouilles à Myrina (Turquie également), du deuxième siècle avant J.-C.

Jeune femme ailée (Le Louvre Lens)

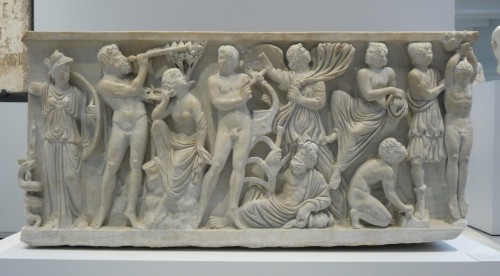

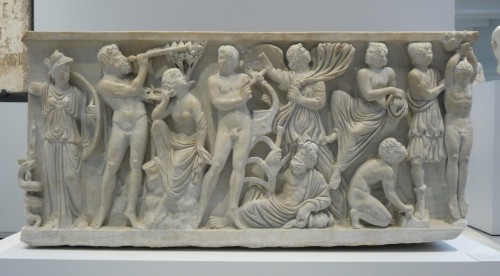

Sur un impressionnant sarcophage italien (vers 290-300 après J.-C.), une très belle galerie de personnages représente l’affrontement entre Apollon et le satyre Marsyas. Les scènes, les visages, les corps y sont très vivants, si j’ose dire : à côté d’Athena tenant son bouclier (elle aurait inventé la flûte), le satyre à la double flûte défie Apollon et sa lyre. Son châtiment sera terrible : Marsyas sera écorché vif.

Sarcophage (Le Louvre Lens)

La qualité des œuvres est telle, dans cette « Galerie du Temps » dont vous pouvez découvrir les œuvres en ligne, parfois accompagnées d’un commentaire, que la liste serait bien trop longue de toutes celles qui m’ont touchée. Ecoutez, par exemple, ce que dit Jean-Luc Martinez du buste d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine, d’après Lysippe, et admirez la physionomie de cet « homme jeune, à la chevelure léonine ».

Fragment d'un monument funéraire, détail (Le Louvre Lens)

Ce sont parfois des détails qui restent de la contemplation d’une œuvre d’art : deux petits chiens aux pieds d’une gisante ; des chérubins entourant la figure de Dieu le Père ; une tortue inattendue sur laquelle s’accroupit Vénus et sous laquelle Coysevox a inscrit le nom de Phidias ; les fins cheveux d’un ange sur un dossier de stalle médiévale.

Dossier de stalle du choeur d'une église, détail (Le Louvre Lens)

J’ai privilégié la sculpture, je m’en rends compte, aussi je terminerai par deux peintures de la jeunesse et de la vieillesse. Voyez l’irrésistible frimousse de Francis George Hare enfant peint par Joshua Reynolds (1788-4789), et cette ceinture sur la robe de l’enfant qui pourrait inspirer Bergotte dans le genre « petit pan de mur jaune ». Et enfin ces deux têtes rapprochées par Rembrandt dans Saint Matthieu et l’ange (1661), magnifique image de l’écriture inspirée – un vieil apôtre sans auréole, un jeune ange sans ailes – visages nouveaux du dialogue entre l’humain et le divin.