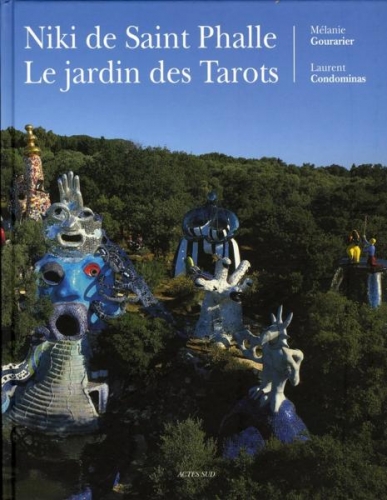

Sur la couverture de Saint Phalle, Monter en enfance (2021) de Gwenaëlle Aubry, romancière et philosophe, Niki de Saint Phalle (1930-2002) met le lecteur en joue, un œil bien ouvert, prête à tirer. Qu’ai-je vu d’elle, au fond ? La fontaine Stravinsky près du Centre Pompidou, des Nanas, le Jardin des Tarots – jamais visité, mais découvert dans un bel album de Mélanie Gourarier et de Laurent Condominas (Actes Sud, 2010).

« Moi, je m’appelle Niki de Saint Phalle, et je fais des sculptures monumentales. » Déclaration de 1966, quand elle conçoit les décors d’un ballet de Roland Petit, Eloge de la folie, avec Jean Tinguely et Martial Raysse. Gwenaëlle Aubry préfère l’appeler Saint Phalle, considérant que c’est parce qu’elle est une femme qu’on « s’autorise à l’appeler par son prénom, comme on le fait pour les mannequins, les actrices, les autrices » (triade qui me laisse perplexe). D’être identifiée aux Nanas – « ça l’a parfois agacée, mais ça n’est pas grave. »

« Niki vient du grec nike, qui signifie « victoire », dont la ville de Nice tire elle aussi son nom : Nice où, très jeune, bien avant la rencontre avec Tinguely et l’Eloge de la folie, « Niki » a vécu, tenté de se tuer, été internée, subi des électrochocs, commencé à peindre. » Cette « jeune patricienne » a été mannequin. A onze ans, Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle a été violée – son père a « mis son sexe dans [sa] bouche ». Elle l’a raconté dans Mon secret. Aubry : « Le saccage, c’est sous ce signe qu’elle a débuté, le saccage et la profanation. »

Avant ses énormes sculptures et ses Nanas, elle tirait à la carabine sur des assemblages couverts de plâtre pour faire exploser des poches de couleur enfouies sous le blanc. Avec Jean Tinguely, complice et compagnon de jeu, ils ont inventé ensemble « 36000 façons d’être déséquilibré ». « Elle a quitté la chambre et les ouvrages pour dame », écrit Aubry ; son monde est dehors, dans l’espace public. Sur une colline toscane, son « destin » prendra forme dans le Jardin des Tarots.

Avec Harry Mathews, son premier mari, elle a vu en 1955 le parc Güell construit par Gaudí sur les hauteurs de Barcelone et elle a su qu’elle ferait ça un jour : « édifier à son tour un « jardin de joie », un « jardin des Dieux ». De 1978 à 1998, avec Tinguely et toute une équipe, elle s’est mise à « tresser d’arachnéennes armatures de fer, pulvériser du béton, mouler et cuire des céramiques, tailler et agencer des fragments de miroirs – mais aussi détourner les sources, apprivoiser les pierres, les épineux, les maquis de genêts et de genévriers, les troncs courbes des chênes et des oliviers ».

Elle a vécu là des années, habitant le ventre de L’Impératrice. Dans le Jardin des Tarots sont venus La Papesse, le Magicien, l’Oiseau de feu (Soleil), le Château, l’Empereur, la Force, la Maison-Dieu, la Justice, le Diable, etc., son « autobiographie astrale », une « forêt de formes et de symboles, hybrides, condensés, selon la logique imperturbable du rêve et du désir, et dont les combinaisons changeantes cryptent d’innombrables récits. »

Saint Phalle a conçu son œuvre en se tournant vers l’enfance, un long trajet qui a pris des années : « Détruire, c’est affirmer qu’on existe envers et contre tout. » Sa révolte contre la domination, le pouvoir absolu, l’a rendue « à jamais solidaire de tous ceux que la société et la loi excluent et écrasent. » Aubry : « L’enfance fêlée ouvre au mythe. Pas seulement à l’art, à la littérature, ni même aux contes et aux légendes, mais au mythe. A ces grandes figures aux yeux creux directement prélevées sur l’inconscient, et qui en tiennent en joue les redoutables puissances. »

En 1954, avec Harry Mathews, épousé quatre ans plus tôt, à dix-huit ans, elle a fait la connaissance du poète Robert Graves qui demandait aux femmes : « Ne seriez-vous pas la Déesse blanche ? » Le couple ira vivre un temps à Majorque, dans le village où Graves vivait. Mathews voulait écrire, Saint Phalle peindre. Il a été un « homme-socle », le père de ses enfants. Avec lui, elle a eu la « révélation » Gaudi, puis celle du facteur Cheval dans son Palais idéal : « La beauté de l’homme seul dans sa folie, sans intermédiaires, sans musées, sans galeries ».

En 1960, ils se séparent, elle laisse ses enfants avec leur père. Durant les années des « Tirs », elle rencontre Jean Tinguely. Ils vont travailler ensemble, voyager, s’installer, se séparer, se marier en 1971. Pour lui, elle est « l’artiste-enfant », « un artiste primitif » ou encore « un Indien au féminin ». Ils ont en commun « la passion du mouvement ». Dans une lettre posthume à Jean T., elle écrit que leur rencontre était « de pure électricité » – « On ne pouvait pas s’asseoir quelque part sans créer quelque chose de nouveau. Nous savions jouer et nous savions comment jouer ensemble. »

Une amie enceinte a été « la NANA originale ». Aubry : « Les Nanas sont pleines, et elles sont le plein : elles n’ont besoin de rien, pas même du monde et encore moins des hommes. Elles sont à elles seules un monde, une sphère paisible, close et autarcique. » Joyeuses, puissantes, colorées, elles sont aussi filles de HON (« elle » en suédois), une géante allongée entre les jambes de laquelle pénétraient les visiteurs du musée de Stockholm, en 1966.

Saint Phalle : « J’ai la folie des grandeurs. Mais j’ai la folie des grandeurs féminines, c’est différent ». Elle a construit le Jardin des Tarots « pour prouver qu’une femme avait la possibilité de rêver en grand. » L’artiste renvoie la violence, inverse les armes : « Les machos ont été mes muses. La souffrance qu’ils me procuraient et ma vengeance ont nourri mon art pendant des années. Je les en remercie. »

Saint Phalle, Monter en enfance est une approche très documentée de l’artiste, pleine d’empathie et du désir d’expliquer son chemin de création. Gwenaëlle Aubry la cite, met ses pas dans les siens, rencontre ceux qui ont travaillé avec elle, notamment au Jardin des Tarots. Une lecture qui me rendra plus attentive à la profondeur de cet art si joyeux en surface.