Il peut paraître étrange aux lecteurs fidèles d’Henning Mankell (1948-2015) de faire sa connaissance avec Sable mouvant. Fragments de ma vie (Kvicksand, 2014, traduit du suédois par Anna Gibson), paru un an avant sa mort. La lecture de cette autobiographie me conduira sans doute à aborder un jour ses œuvres de fiction et son fameux commissaire Wallander.

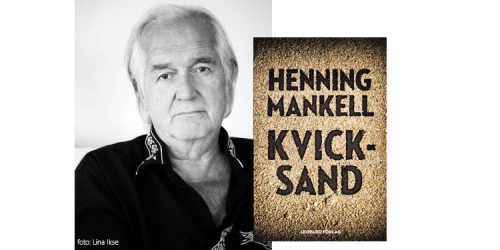

Photo © Lina Ikse (Björns Bokhandel)

Mankell commence par raconter un accident de voiture, fin 2013, parce qu’il y voit a posteriori la date du début de son cancer – « aucune logique à cela » – ou du moins une sorte d’avertissement. Le 8 janvier 2014, après des examens pour vérifier une éventuelle hernie discale, le diagnostic est tombé : une tumeur au poumon, une métastase dans la nuque. « Maladie grave, peut-être incurable. »

En juin, après un temps qui lui semble « à la fois long et court », il se met à écrire : « Voilà ce que j’ai traversé et vécu. (…) Tel est l’objet de ce livre. Ma vie. Ce qui a été, et ce qui est. » 67 textes de quelques pages chacun. Ni un récit de vie linéaire ni un autoportrait ; des moments forts, des réflexions, des rencontres, avec un va-et-vient constant entre son passé et son présent. Notre présent, devrais-je écrire : la critique du monde actuel en est un des fils conducteurs.

Mankell est un homme de culture. Livres, tableaux, pièces de théâtre accompagnent son cheminement. Les œuvres dont il parle sont celles qui l’ont marqué. C’est petit à petit qu’il est devenu lui-même. La première fois qu’il a pris conscience de son identité date de l’hiver 1957, à neuf ans, quand il s’est dit, debout dans le froid, en regardant des affiches de cinéma : « Je suis moi et personne d’autre. »

Après avoir « reçu le diagnostic », il a du mal à penser, n’ose plus envisager l’avenir, revient sans cesse à l’enfance. Le texte éponyme part de cet épisode hivernal. Il se souvient de la crainte qu’il avait alors de mourir sous la glace ou de sa « peur panique du sable mouvant », depuis qu’il avait lu comment un homme équipé pour une expédition avait été aspiré « par la bouche de sable ». Il ne craint pas de dire ses peurs.

« Onkalo », en finnois, signifie « trou ». Henning Mankell apprend ce mot en 2012 en lisant un article sur le projet de stocker des déchets nucléaires dans « la roche mère de Finlande » pour une durée indéterminée. La question du traitement des déchets radioactifs et de cet héritage toxique pour des milliers d’années est une de ses préoccupations essentielles.

« L’histoire humaine, comme celle de tous les êtres vivants, se réduit en dernier recours à des stratégies de survie. Rien d’autre n’a d’importance. Cette capacité se traduit par le fait que nous nous reproduisons, et que nous laissons aux générations suivantes le soin de se confronter aux mêmes enjeux que nous. La vie est l’art de la survie. »

Sur ses nombreuses réflexions quant à la survie, la maladie et la mort, dans Sable mouvant, viennent se greffer des découvertes qui ont beaucoup compté pour lui : la visite du temple de Hagar Qim, à Malte, l’un des plus anciens du monde ; un morceau d’ivoire sculpté, « l’homme-lion » ; un tableau de Bosch représentant un illusionniste ; les grottes préhistoriques et l’expression la plus ancienne « du désir humain de laisser derrière soi une trace artistique »…

Mankell ne se cantonne pas à la dimension individuelle de l’existence, vous l’avez compris, tout ce qu’il évoque ou questionne ici est examiné non seulement pour l’écho qu’il en a ressenti, mais aussi dans sa dimension collective, partagée. C’est le cas lorsqu’il parle de voyages ou de séjours dans des pays lointains – en Europe, en Afrique (il a dirigé pendant des années le théâtre Avenida à Maputo (Mozambique)).

A seize ans, sur un coup de tête, il a abandonné le lycée : « Lire et apprendre, je pouvais le faire tout aussi bien et même mieux sans être enfermé dans un bahut. » Quand il annonce à son père qu’il part s’installer à Paris (il a l’adresse d’un musicien de jazz qu’il ne connaît pas personnellement), celui-ci tente de le raisonner, mais ne s’y oppose pas.

Pendant six mois, logé chez le jazzman sans le sou, il survit « à l’université de la vie » en travaillant au noir dans un atelier de réparation de clarinettes. « J’ai appris le plus important. Se débrouiller par ses propres moyens, prendre ses propres décisions et s’y tenir. » Il en retire cette question essentielle à ses yeux : « quel type de société veut-on contribuer à former ? » Nos choix, nous en sommes responsables. Pouvoir choisir à quoi consacrer son existence est un privilège, il en est conscient ; la plupart des habitants de la planète en sont privés.

Les livres, les amis, l’art, ce qui a toujours compté pour lui prend un autre sens depuis qu’il se sent mortel. L’écriture aussi – « les seules histoires véritablement importantes parlent de rupture. Ecrire, décidai-je, c’était orienter ma lampe vers les recoins sombres et tenter d’éclairer de mon mieux ce que d’autres s’efforçaient au contraire d’occulter. » Envie de vivre, joie de vivre, curiosité, soif de connaissance : sans cela, l’être humain ne survit pas. « Ceux à qui l’on a pris leur dignité et qui luttent pour la récupérer se battent également pour leur droit à retrouver le goût de la vie. »

Sable mouvant est riche de rencontres de toutes sortes. La plus glaciale est sans doute celle de sa mère que Mankell a vue pour la première fois quand il avait quinze ans. Mais il y en a bien d’autres qui l’ont construit tout au long de sa vie et qui ont fait de lui l’homme tel qu’il se montre ici, philosophe, féministe, écologiste, épris de justice sociale, un être humain qui ne veut pas « se laisser déposséder de sa joie ». Sans le chercher, il nous émeut, Mankell.