« Ce sont souvent des moments de déséquilibre que je capte, mais j’essaie de repérer à l’intérieur un nouvel équilibre, même fugace. Cette fugacité, quand on peut la saisir, est une grande récompense. »

Willy Ronis, Ce jour-là

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Ce sont souvent des moments de déséquilibre que je capte, mais j’essaie de repérer à l’intérieur un nouvel équilibre, même fugace. Cette fugacité, quand on peut la saisir, est une grande récompense. »

Willy Ronis, Ce jour-là

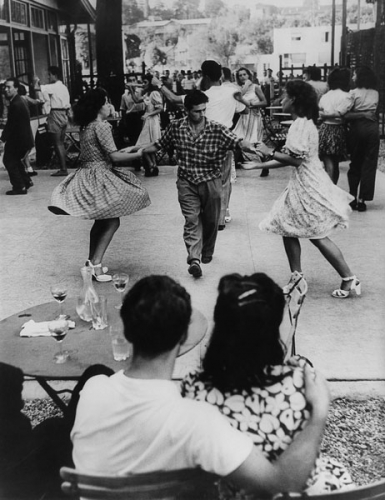

Ce jour-là de Willy Ronis (1910-2009), disponible en Folio, « raconte » chacune de ses photographies, une cinquantaine : « J’ai la mémoire de toutes mes photos, elles forment le tissu de ma vie et parfois, bien sûr, elles se font des signes par-delà les années. Elles se répondent, elles conversent, elles tissent des secrets. »

© Willy Ronis, Chez Maxe, Joinville, 1947

Comme Perec dans Je me souviens, Ronis pratique l’anaphore : après chaque photo, le texte, précédé du lieu et de l’année, commence par « ce jour-là ». D’une guinguette à Joinville (ci-dessus) à un soir d’avant Noël, de la place Vendôme à Port-Saint-Louis-du-Rhône, sans ordre chronologique, le photographe se rappelle les circonstances, l’humeur, le moment décisif : « C’est très complexe. Parfois, les choses me sont offertes, avec grâce. C’est ce que j’appelle le moment juste. Je sais bien que si j’attends, ce sera perdu, enfui. J’aime cette précision de l’instant. D’autres fois, j’aide le destin. »

Il y a toujours quelqu’un sur ses photos, une présence en tout cas. Par exemple, quand il voit cette flaque d’eau sur la place Vendôme où se reflète la colonne Vendôme, il a tout de suite envie de saisir ce reflet. Une jeune femme enjambe la flaque – « Zut, je n’étais pas prêt, je l’ai ratée » – et puis d’autres qui passent par là. Ce sont les cousettes des ateliers avoisinants, il est midi, elles sortent pour le temps du déjeuner. Il attend, en voilà d’autres, et voilà capturée « l’ambiance particulière de ce jour, où, (il s’en souvient), il n’avait pas cessé de pleuvoir. » La flaque, le reflet de la colonne, le flou d’une enjambée, les escarpins d’une silhouette en jupe.

Ce sont parfois des rencontres, des regards échangés, ou bien c’est une histoire qu’il s’invente, par exemple en observant un homme, « avec ses valises à ses pieds ». Des enfants, des vieux, des amoureux, des solitaires, des groupes, un chat. « J’aime saisir ces brefs moments de hasard, où j’ai l’impression qu’il se passe quelque chose, sans savoir quoi précisément (…) ».

En France ou à l’étranger, en reportage, Willy Ronis a vécu ces instants particuliers avec une telle attention que tout lui revient en regardant la photographie, ce qu’il voyait devant lui et ce qui se passait en lui. Et ainsi, d’une photo à l’autre, sans ordre chronologique, se dessine un autoportrait du photographe, entre 1939 et 1992. Il nous livre peu à peu ce qui dans la vie l’a touché, ce qu’il ressent, celui qu’il est. Il évoque Marie-Anne, son épouse, qui était peintre – elle est sur quelques instantanés. Il se souvient de qui l’accompagnait « ce jour-là ».

Sur la couverture, « Le petit Parisien, 1952 », un petit garçon avec une baguette sous le bras, est une des photographies les plus connues de Willy Ronis. Il l’avait repéré, dans une boulangerie, avec son air déluré, et avait demandé à sa grand-mère s’il pouvait le photographier dans la rue, courant avec son pain sous le bras – « Mais oui, bien sûr, si ça vous amuse, pourquoi pas ? » Un jour, une femme lui téléphonera, après avoir reconnu son gendre sur cette photo en couverture d’un livre, et lui rappellera le nom de la rue où elle a été prise. Il y est retourné, pour voir.

Ce jour-là de Willy Ronis est un livre à garder à portée de main, là où on aime lire, pour y choisir une page au hasard, regarder la photo, rêver un peu, lire ce qu’elle a signifié dans la vie d’un photographe humaniste qui aimait retenir, en noir et blanc, le décor et la trace d’une émotion.

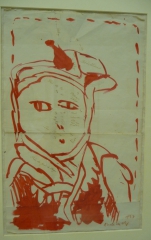

Willy Van Den Bussche, Un voyage dans l’imaginaire (Catalogue Pierre Alechinsky, PMMK-Musée d’art moderne, Ostende, 2000)

© Pierre Alechinsky, La femme du géomètre, 1977

Pierre Alechinsky, Les palimpsestes,

Centre de la gravure et de l'image imprimée, La Louvière, 03.03 > 05.11.2017

* * *

Un appel urgent aux amateurs du patrimoine bruxellois :

Ce 28 juin, la Commission du Développement Territorial a adopté le projet d’ordonnance réformant le CoBAT (Code Bruxellois de l’Aménagement du Territoire), malgré une pétition signée par plus de 2600 personnes et une carte blanche dans Le Soir cosignée par de nombreuses associations et politiques de la majorité et de l'opposition. Il supprime l’avis conforme de la CRMS (Commission royale des Monuments et des Sites). Cela signifie que, dans l’avenir, l’avis de la CRMS pouvant ne plus être suivi, notre patrimoine pourrait à nouveau être donné en pâture aux promoteurs.

Ce projet de réforme devant encore être approuvé par les 89 députés du Parlement Bruxellois d’ici le 20 juillet, nous pouvons encore les convaincre de ne pas l’approuver en continuant à signer la pétition et à la faire circuler.

Lien vers la pétition : https://www.change.org/p/pr%C3%A9servez-le-patrimoine-bruxellois-ne-supprimez-pas-l-avis-conforme-de-la-commission-royale-des-monuments-et-sites

Merci d'en parler autour de vous.

Tania

P.-S. Pour les suites de la pétition, voir le billet du 27/7/2017.

« Les palimpsestes » est le titre de l’exposition proposée par Pierre Alechinsky au Centre de la gravure et de l’image imprimée, à La Louvière, depuis le début du mois. En chemin, j’ai lu sur une façade cette citation d’un autre artiste de Cobra, Christian Dotremont : « La vraie poésie est celle où l’écriture a son mot à dire. » Voilà qui correspond bien à cette pratique littéraire du texte superposé à un autre : ici, peindre sur des papiers imprimés, tapuscrits, manuscrits, cartes géographiques, prendre des empreintes, par frottage, sur des plaques d’égouts ou d’autres supports.

Au fond de la grande salle du rez-de-chaussée consacrée aux « estampages » (l’exposition occupe trois niveaux), une œuvre spectaculaire attire le regard (je m’en approcherai plus tard), en rouge et noir comme sur la droite le clavecin peint, dont tous les éléments sont constitués de papiers imprimés surchargés de motifs peints.

Sur la gauche, Débâcle de mars (1987), une grande œuvre avec bordure et prédelle (succession de petites cases dans la partie inférieure) caractéristiques d’Alechinsky est étiquetée comme suit : « estampage : tour d’arbre en fer, 19e siècle / prédelle : encre et acrylique sur papier de Chine marouflé sur toile ».

© Pierre Alechinsky, Débâcle de mars, 1987,

estampage : tour d’arbre en fer, 19e siècle / prédelle : encre et acrylique sur papier de Chine marouflé sur toile

Quelle fête ce sera d’observer, de suivre le pinceau du peintre d’œuvre en œuvre, de se laisser séduire par des couleurs, des contrastes, des motifs d’un langage inimitable qui fait reconnaître d’emblée son univers ! Et de lire l’étiquette pour situer son inspiration : Bruxelles, Paris, Liège, New York, Pékin…

© Pierre Alechinsky, Société de sauvetage, 1991, encre sur vélin, estampage sur papier de Chine

En couleurs ou en noir et blanc. Au-dessus de l’empreinte de la « Société centrale de sauvetage des naufragés », dotée d’une ancre, une marine montre, sous un ciel étoilé, un petit navire à l’horizon, alors que se lève, à l’avant-plan, une gigantesque vague.

© Pierre Alechinsky, Passerelle, 1986, acrylique avec estampages en bordure sur papier de Chine marouflé sur toile

Œuvre phare en rouge et noir, Passerelle, peinture à l’acrylique avec bordure d’estampages, est un superbe exemple de l’art d’Alechinsky. On pourrait la décrire ainsi : quinze rectangles aux bords irréguliers, déclinés trois par trois (verticalement, un carré, un petit rectangle plus large que haut, un grand rectangle plus haut que large). A l’intérieur, des paysages, des sinuosités, des ouvertures qui invitent au voyage imaginaire – tout est mouvement. Une seule figure, centrale : un homme coiffé d’une toque regarde les fleurs qu’il tient à la main.

© Pierre Alechinsky, Dactile, 1984, encre sur mémorandum de 1902

Au premier étage, une vidéo montre l’artiste (né à Bruxelles en 1927) dans son atelier, dessinant de la main gauche ; l’école Decroly où il a fait ses études primaires ne tolérait pas les gauchers : « Ils m’ont laissé la main gauche pour le dessin, les menus travaux. » (Dossier pédagogique)

© Pierre Alechinsky, Roue, 2011, encre et acrylique sur pièces comptables marouflées sur toile (détail)

Des œuvres très variées, au mur ou sous vitrines, dans tous les formats. Ici Alechinsky peint à l’encre sur d’anciennes actions au porteur ou autour d’un vieux billet de banque démonétisé, là il invente un jeu, L’Oie belge, et une affiche pour les 150 ans du pays. On découvre des complicités : avec Michel Butor qui lui a donné des tapuscrits comme supports d’études à l’encre, avec Marcel Moreau (Deux lettres avec vue sur chaos), entre autres.

© Pierre Alechinsky, La première heure, 1968-1974, peinture à l’acrylique, dans la prédelle : 5 encres sur tapuscrits de Michel Butor

L’artiste s’en donne à cœur joie sur des écrits anciens : courrier, formulaires administratifs, factures… Il a peint une série d’aquarelles très colorées sur des lettres « du duc Prosper d’Arenberg à son conseiller » datant de la première moitié du XIXe siècle.

© Pierre Alechinsky, Lettre du duc Prosper d’Arenberg à son conseiller – Monsieur Stock, 1986, encre sur pli de 1849 remis à monsieur Stock

Le peintre et les ensortilèges naît d’une lettre d’Ensor à Emma Lambotte. Voici des érotiques, des gravures, des livres illustrés – nul doute, comme il l’a dit lui-même, Alechinsky est un peintre « qui vient de l’imprimerie ». Cela se confirme avec un bel ensemble d’affiches et puis des cartes géographiques et plans de villes au deuxième étage.

© Pierre Alechinsky, Le peintre et les ensortilèges, 1980, lettres de James Ensor à Emma Lambotte (détail)

Ne manquez pas « Les palimpsestes » de Pierre Alechinsky, une facette de son travail rarement montrée dans une telle diversité. Allégresse de peindre et humour corrosif sont de la partie. L’exposition dure plusieurs mois, jusqu’au 5 novembre.

© Pierre Alechinsky, Page d’atlas universel, III – Nantes et Rouen, 1984, encre sur carte de géographie du XIXe siècle

Pour info, le Centre de la gravure et de l’image imprimée (rue des Amours) est accessible en quelques minutes à pied, quasi tout droit en montant de la gare de La Louvière-centre, près de laquelle on peut aussi garer sa voiture. (Si vous avez du temps libre, il y a d’autres musées intéressants à La Louvière, je vous en parlerai prochainement.)

« Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]

« Et en y réfléchissant, ce que j’ai fait si souvent, je découvre que j’arrive par une porte dérobée à l’une des autres questions qui m’obsèdent. Je veux dire la question de la « personnalité ». Dieu sait si l’on nous empêche d’oublier que la « personnalité » n’existe plus. C’est le sujet d’un roman sur deux, c’est celui des sociologues et de tous les autres –ologues. On nous a tellement rabâché que la personnalité humaine s’est désintégrée sous la pression de toutes nos connaissances que je l’ai même cru. Pourtant, quand je revois ce groupe sous les arbres et que je le recrée dans ma mémoire, je comprends soudain que c’est absurde. […]

Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »

Les moments que je me rappelle ont tous cette assurance absolue d’un sourire, d’un regard, d’un geste sur un tableau ou dans un film. Suis-je alors en train de dire que la certitude à laquelle je m’accroche appartient à l’art visuel et non au roman – pas du tout au roman, conquis par la désintégration et l’effondrement ? Quel intérêt un romancier éprouverait-il à s’accrocher au souvenir d’un sourire ou d’un regard, alors qu’il connaît bien les complexités qui s’y dissimulent ? Et pourtant, si je ne le faisais pas je serais à jamais incapable de tracer un seul mot sur le papier : de même que je me retenais au bord de la folie, dans cette froide ville du nord, en me remémorant délibérément la sensation du soleil chaud sur ma peau. »

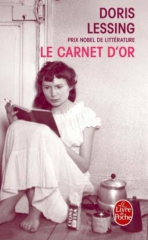

Doris Lessing, Le carnet d’or

Photo de Doris Lessing en 1962 (The Guardian - Photograph Stuart Heydinger/Observer)