Je vous ai déjà parlé de Chagall cette année, de la rétrospective bruxelloise qui vient de fermer ses portes, de son catalogue, du musée de Nice. En 1922, à Moscou, le peintre achevait d’écrire Ma vie, l’autobiographie de ses années russes. Bella, sa femme, a traduit en français ce texte qu’accompagnent une trentaine de dessins.

Pages de l'édition 1931 de "Ma Vie"

Marc Chagall est né en 1887 à Vitebsk, « ville triste et joyeuse ! », le jour d’un grand incendie dans le quartier des pauvres juifs : « Je n’ai pas voulu vivre. Imaginez une bulle blanche qui ne veut pas vivre. Comme si elle s’était bourrée de tableaux de Chagall. On l’a piqué avec des épingles, on l’a plongé dans un seau d’eau. Enfin, il rend un faible piaulement. Pour l’essentiel, je suis mort-né. »

Son père a travaillé comme ouvrier pendant trente-deux ans dans un dépôt de harengs. « Le soir entrait avec lui. » La mère de Chagall n’a pas eu la vie facile, il la revoit frappant la toile cirée de la table, sans « personne avec qui causer. » Elle aimait tant parler – « Mon fils, cause avec moi. »

Chagall se souvient du grand-père barbu, « précepteur religieux », et de l’autre, boucher, et de l’indifférence des siens pour son art. Un oncle a peur de lui tendre la main – « Si je me mettais à le dessiner ? Dieu ne le permet pas. Péché. » Un autre, excellent coiffeur, le seul à être fier de son neveu dans tout le voisinage, refuse pourtant son portrait.

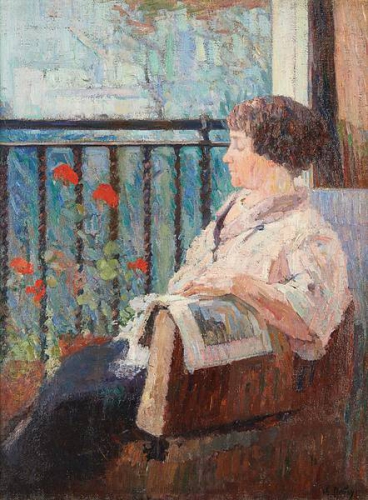

« Au-dessus de la ville » (ci-dessous) montre ce que Chagall voyait du grenier, d’où il aimait observer les allées et venues des habitants, les oiseaux, le ciel, l’agitation quand survenait un incendie. Un temps, il prend des leçons de chant chez un chantre qu’il assiste à la synagogue. Il rêve d’entrer au Conservatoire, d’apprendre le violon ou de devenir danseur, poète…

« Cependant les années s’avançaient. Il fallait commencer à imiter les autres, leur ressembler. » Sa mère l’envoie étudier la Bible chez un rabi, dont le vieux chien roux l’effraye. Un jour, l’animal le mord au bras et à la jambe, avant d’être abattu – il avait la rage. Le médecin ne laisse au garçon que quelques jours à vivre, on l’envoie à Pétersbourg. Lui se sent un héros, l’hôpital lui plaît – « coucher seul dans un lit blanc », du bouillon et un œuf pour déjeuner.

Marc Chagall, Au-dessus de la ville

Guéri, il rentre à la maison. A treize ans, Marc Chagall est triste, il craint l’âge adulte. A l’école, il se sent devenir « encore plus bête », se met à bégayer. Un camarade regarde ses dessins au mur de la chambre : « Ecoute, tu es donc un vrai artiste ? » Le mot entre en lui, il ne sera jamais commis, comptable ou photographe, comme l’a imaginé sa mère. Elle finit par accepter de l’inscrire à l’Ecole de peinture de M. Pènne, qui lui trouve « des dispositions ».

La vie ordinaire charrie ses malheurs : sa petite sœur Rachel meurt, puis un voisin, veillées, cimetière... Un élève de Pènne, fils d’un gros marchand, devient son ami, et lui laisse « espérer valoir plus que l’humble gosse de la rue de Pokrawskaja ». Ils projettent de poursuivre leurs études artistiques à Pétersbourg. Son père lui jette alors vingt-sept roubles sous la table (« Je lui pardonne, c’était sa manière de donner »), les seuls jamais reçus de lui.

« L’essentiel, c’est l’art, la peinture, une peinture différente de celle que tout le monde fait. » Où trouver de l’argent et surtout, comment obtenir l’autorisation ? « Je suis israélite. Or, le tzar a fixé une certaine zone de résidence dont les Juifs n’ont pas le droit de sortir. » En 1907, à vingt ans, il s’en va « vers une vie nouvelle, dans une ville nouvelle ».

Tourmenté par les filles – Nina, Aniouta, Olga, Théa –, il finit par oser les approcher, les embrasser. Puis Chagall rencontre Bella : « Je sentis que c’était elle, ma femme. » Il cherche une chambre où elle puisse venir le voir, poser pour lui. Subventionné quelques mois par un ami des arts, il travaille ensuite comme domestique chez un avocat, puis, après avoir été arrêté, s’engage chez un peintre d’enseignes pour pouvoir habiter la capitale.

L’Ecole d’art lui semble du temps perdu, son maître trop négatif. Chagall entre alors à l’Ecole de Bakst chez qui passe « un souffle européen ». Mais de là aussi, il s’en va frustré – est-il incapable de s’instruire ? Trois mois plus tard, Bakst apprécie enfin une toile de lui et l’accroche au mur. Espoir. Le jeune peintre voudrait suivre Bakst à Paris, ses parents refusent de l’accompagner : il doit partir pourtant, écrit-il, même pour vivre seul dans une cage.

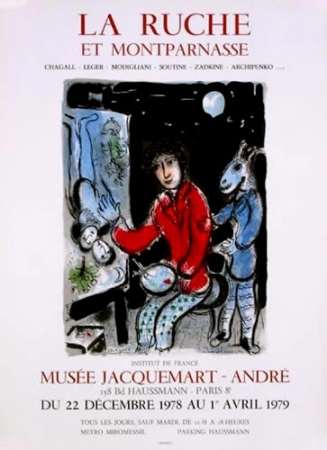

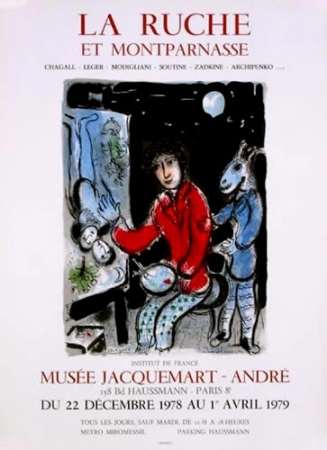

Winawer, un député de la Douma, « presque un père », lui achète deux toiles (son premier acheteur !) et subventionne son séjour à Paris. Le Louvre l’éblouit, il lui semble tout découvrir, « surtout l’art du métier ». A la Ruche, il peint sur tout ce qu’il trouve, nappes, chemises, seul devant sa lampe à pétrole, affamé. Bakst qu’il revoit aux Ballets russes accepte de venir voir son travail : « Maintenant, vos couleurs chantent. »

Chagall raconte ses débuts parisiens, les rencontres avec des artistes, des poètes. La vie est difficile, mais il s’écrie : « Paris, tu es mon second Vitebsk ! » Rentré en Russie pour le mariage de sa sœur, le jeune peintre y est retenu par la guerre : où aller ? Il épouse en 1915 Bella Rosenfeld, fille de bijoutiers. Elle préfère les grandes villes, lui la campagne. Son beau-frère lui trouve un emploi dans un bureau militaire, qu’il abandonne juste avant la révolution de février.

Son nom est proposé au Ministère des Arts, et malgré la méfiance de sa femme, Chagall accepte de diriger l’Ecole des Beaux-Arts à Vitebsk où il se démène pour obtenir des crédits, des professeurs, des élèves – « J’engendrais des dizaines de peintres. » Mais le costume de fonctionnaire soviétique ne lui va pas. Trahi par ses amis, il est expulsé de son école, repart à Moscou où on viendra pourtant le rechercher plus tard.

Sa belle-famille est ruinée – après les pogroms antijuifs viennent les pillages antibourgeois – et Chagall se rend compte que sa peinture n’a plus de place dans l’art prolétarien. Malgré la misère, il veut garder son âme. « Exaspéré, je me suis jeté avec acharnement sur le plafond et les murs du Théâtre de Moscou. » Il réclamera en vain d’être payé. Désespéré, Chagall décide de laisser tout ça pour Paris, les Russes n’ont pas besoin de lui. « Et peut-être l’Europe m’aimera et, avec elle, ma Russie. »

« Mais mon art, pensais-je, est peut-être un art insensé, un mercure flamboyant, une âme bleue, jaillissant sur mes toiles.

« Mais mon art, pensais-je, est peut-être un art insensé, un mercure flamboyant, une âme bleue, jaillissant sur mes toiles.