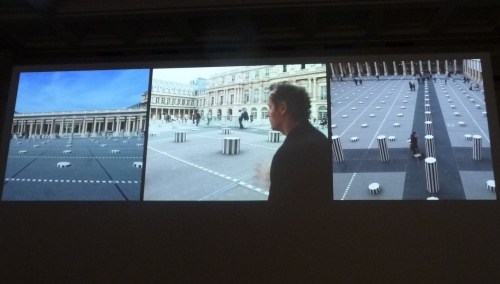

Les plages d’Agnès et un film sur Agnès Varda vu à la télévision m’ont conduite à son exposition en cours au musée d’Ixelles : « Patates et compagnie ». Que cache ce titre saugrenu ? Une installation, Patatutopia : sur la scène au fond de la grande salle, le sol est couvert de pommes de terre sous trois grands écrans où défilent des images de patates qui roulent, qui germent, qui prennent la pose – en particulier celles qui se dédoublent en forme de cœur. La prédilection de l’artiste pour celles-ci se confirme sur des photographies à l’étage. Elle va même jusqu’à se représenter en costume de patate !

A 87 ans, la cinéaste est revenue à Bruxelles où elle est née et a passé son enfance pour célébrer sa mère, la terre, la mer et les étangs d’Ixelles. « La terre nous offre des pommes de terre... qui sont devenues thèmes de mon travail, surtout quand elles ont des formes de cœur. Elles ont vieilli, se sont ratatinées et pourtant poussent encore en germes et radicelles. Patatutopia célèbre leur résistance. C’est utopie de penser que, parmi les légumes et les fruits, elles sont modestes et pourtant les plus belles et les plus vivantes du monde. »

A l’entrée, trois montages photos en guise d’autoportraits, puis tout de suite un hommage à sa mère dont elle a réuni divers objets, des jouets, des meubles dans une sorte de petit salon de la mémoire, avec un grand paravent couvert de photos personnelles et d’images anciennes. Sous une vitrine, des gants, un collier, des papiers – autel maternel. Le plus drôle, c’est le tricotin retrouvé, ici présenté sous une cloche de verre ; elle l’a fait agrandir en préservant ses formes et ses couleurs en Tricotine de plus de deux mètres (fabriquée par Christophe Vallaux) d’où sort un long rouleau de laine colorée qui serpente.

Au milieu de la salle, une installation sous plastique mime en réduction les étangs d’Ixelles et les petits bassins du jardin de son enfance avec feuilles mortes, pont et pigeonnier. D’un côté de la salle, de grandes photographies noir et blanc de personnes qui marchent (Chine, France, Portugal…) ; de l’autre, en couleurs, des piquets sur une plage et la plus surprenante de ses photos : Cinq rêveurs, des hommes nus (elle aime les photographier dans la nature) debout sur ces piquets de plage et contemplant l’horizon.

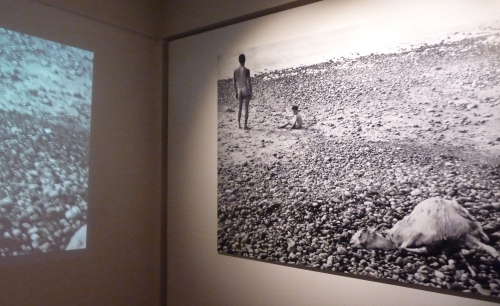

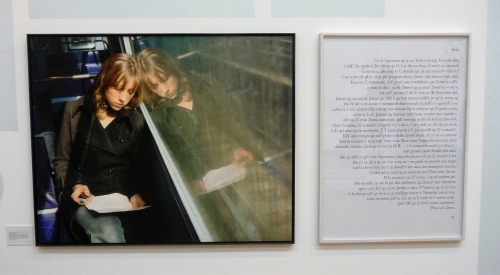

A l’étage, des « photogrammes » tirés d’un extrait de Sans toit ni loi, avec Sandrine Bonnaire, qu’on peut visionner. Sur le palier, je me suis assise pour prendre les écouteurs et regarder Ulysse : la photographie noir et blanc d’un enfant, d’un homme de dos, tous les deux nus, et d’une chèvre morte sur les cailloux au pied d’une falaise à Saint Aubin sur mer (« un sujet en or », dit-elle) lui a inspiré un film qui revient sur cette photo. Elle explique où elle l’a prise, les circonstances, elle interroge l’homme et l’enfant, bien des années après, sur le souvenir qu’ils en ont. (En ligne sur Vimeo.)

La voix d’Agnès Varda traverse l’espace (le film sur sa visite dans leur ancienne maison à Ixelles passe sur un écran), et des chants d’oiseaux, de temps à autre. Son univers singulier s’expose ici de manière plutôt anecdotique, c’est celui d’une terrienne attentive à l’histoire et aux choses ordinaires, une femme imaginative qui aime intervenir dans un paysage, dans un décor banal pour y capter ou y faire surgir quelque chose d’inattendu.

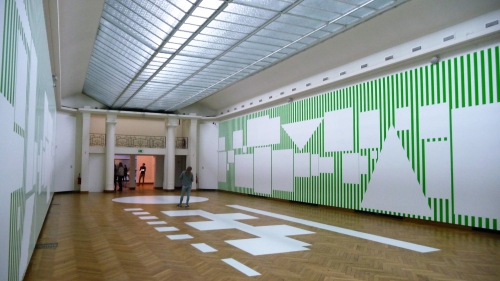

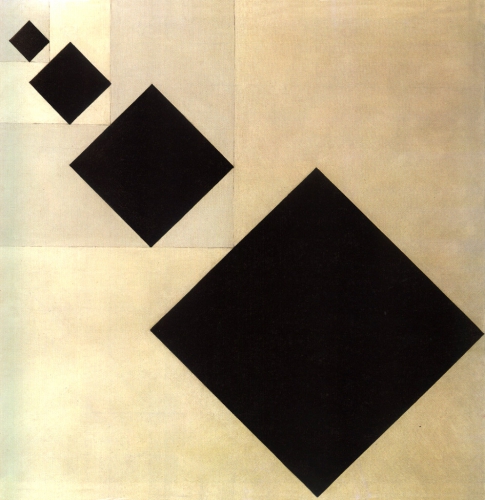

A l’autre bout du musée, une exposition très différente : « AB.ad. » de Jean-Marie Bytebier. Cet artiste belge (né en 1963) montre ici des peintures à trois composantes : à première vue, des paysages (du ciel bleu au-dessus de la verdure, une ligne d’horizon), mais de plus près, en examinant la surface parfois bordée de bois apparent, on a l’impression d’espaces abstraits inspirés de lieux déserts, inhabités, la nature sans les hommes. J’ai cru apercevoir un profil d’homme dans une toile tournée à 45°.

Dans cette peinture contemplative, la lumière joue le premier rôle : celle du soleil – une atmosphère de beau temps – et aussi celle des spots, qui découpent sur l’une ou l’autre œuvre un rectangle fortement éclairé, comme pour appeler à s’en rapprocher, à suivre sur le grain de la toile ce que les pinceaux y ont déposé. L’impression d’ensemble est sereine, mais respire aussi la solitude, le silence, voire l’inquiétude.

Pas de texte dans le catalogue ni sur le site du peintre, mais l’entretien vidéo qu’on peut suivre à l’entrée de « AB.ad. » permet de se familiariser un peu avec lui (les réponses de l’artiste gantois sont sous-titrées en français). Deux phrases notées au vol : « Le paysage offre une voie vers l’abstraction. » « Je recherche des lieux pour les couleurs. »

Vous pouvez visiter ces expositions jusqu’au 29 mai au musée d’Ixelles .