21 rue La Boétie : le titre du récit d’Anne Sinclair (pas encore lu) est celui de la belle exposition que je viens de visiter à Liège, au musée de la Boverie (jusqu’au 29 janvier 2017). L’histoire d’un grand-père juif, Paul Rosenberg (1881-1959), et de sa galerie d’art parisienne emportée dans la tourmente du nazisme. S’il n’y a aucune commune mesure entre la « solution finale » et le pillage des œuvres d’art pendant la seconde guerre mondiale, c’est néanmoins une très intéressante période de l’histoire de l’art et de l’histoire tout court qui se déroule là.

La galerie Paul Rosenberg s’ouvre à Paris en 1910, quand les galeries marchandes se multiplient dans la capitale française et inventent une autre façon de présenter les œuvres d’art que celle des « salons » traditionnels. La reproduction en grand de l’enseigne publicitaire peinte par Watteau pour Gersaint, marchand d’art, forme un beau portail au seuil de l’exposition. De nombreux textes (en français, néerlandais, allemand, anglais) jalonnent ce parcours très didactique dans l’histoire de la galerie Paul Rosenberg.

Watteau, L'Enseigne de Gersaint (1720)

On y découvre une affaire de famille, du commerce d’art et d’antiquités d’Alexandre Rosenberg avenue de l’Opéra (le père venu de Slovaquie en 1878) aux galeries fondées par ses fils. Léonce Rosenberg, l’aîné, défend les cubistes à L’Effort moderne, puis son frère ouvre au 21, rue La Boétie la galerie Paul Rosenberg, avant Londres (1936) et New-York (1941). Une vidéo sur écran panoramique raconte cet essor des galeries d’art à Paris et « le système Rosenberg », à savoir les méthodes qui ont permis au galeriste un tel succès.

Paul Rosenberg en 1914, au 21 rue La Boétie © Archives Paul Rosenberg.

En plus des expositions périodiques de qualité qu’il organise et fait connaître par le biais d’affiches, de catalogues, d’annonces dans la presse, Paul Rosenberg présente chez lui des ensembles décoratifs mêlant œuvres d’art et meubles d’antiquaires : ainsi, il donne à ses clients une idée de l’effet d’un tableau dans un intérieur. En accrochant à l’étage des toiles de maîtres du XIXe siècle, il rassure ceux qui hésitent encore devant la peinture moderne.

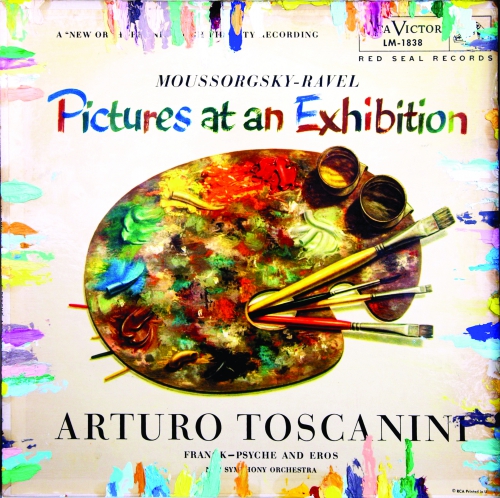

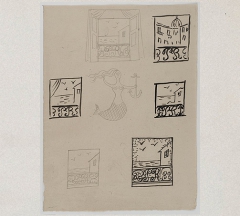

Picasso, Etudes pour du papier à lettres pour la galerie Paul Rosenberg

A la demande du galeriste, Picasso dessine une vue pour son papier à lettres : on peut voir dans une vitrine diverses études d’une vue sur mer par une fenêtre ouverte où les lettres « P » et « R » s’arrondissent dans le fer forgé du balcon. Puis un portrait de Paul Rosenberg qu’il a dessiné à la mine d’un plomb, près d’une grande photographie. « Picasso, Matisse, Braque, Léger… » annonce l’affiche de « 21 rue La Boétie » ; il manque à cette liste des artistes phares de la galerie le nom de Marie Laurencin, la première artiste vivante à être promue par Paul Rosenberg, dès 1913.

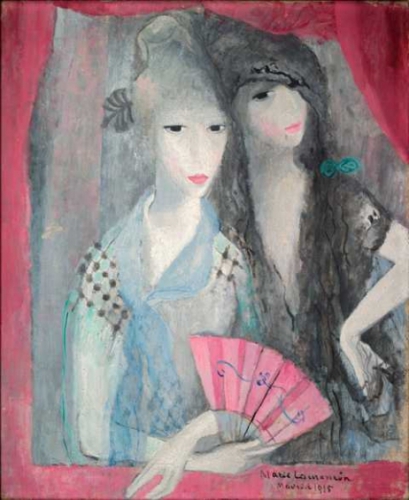

Marie Laurencin, Les deux Espagnoles, 1915, collection particulière

Il est vrai qu’avec Picasso, le plus célèbre, qui le rejoint en 1918, se noue une véritable complicité : Paul Rosenberg l’installe dans un atelier confortable au 23, rue La Boétie, à côté de chez lui. Cette année-là, Picasso, en pleine période cubiste, peint dans une facture classique le portrait de Mme Rosenberg et de sa fille Micheline (grand-mère et mère d’Anne Sinclair) en voisin et ami de la famille – la petite l’appelait « Casso ».

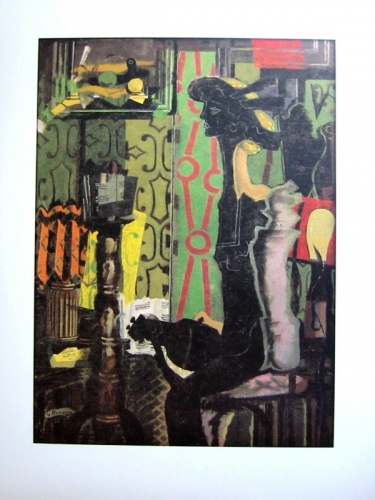

Fernand Léger, Le déjeuner (Le grand déjeuner), 1921-1922, MOMA, New York

Magnifique grand Déjeuner de Fernand Léger (1921-1922), un prêt du MOMA, où le peintre installe trois femmes « post-cubistes » aux longs cheveux noirs rassemblés d’un côté du visage, un livre, du thé, un chat, dans un décor tout en rythme géométrique, droites et courbes : du rouge, du jaune, des aplats de couleurs pures animent cette composition qui évoque à la fois la vie moderne et le quotidien. Près d’une grande photo de la cage d’escalier du 21, rue La Boétie dans les années 30, une visionneuse permet de voir d’autres photos N/B de la galerie et de de la manière d’y présenter les œuvres.

Corot, La liseuse, ca. 1845-1850, Collection Fondation E.G. Bürhle, Zurich

Des documents d’époque rendent compte des activités de la galerie Paul Rosenberg : feuillets d’expositions, lettres, et c’est un formidable inventaire de peintres qui ont marqué l’histoire de l’art au XIXe siècle et dans la première partie du XXe. Si La route de Versailles de Sisley est un prêt du musée d’Orsay, Sur la route de Versailles à Louveciennes (La Conversation) par Pissarro, Avant le départ (sur un champ de courses) et un portrait du vicomte Lepic par Degas viennent de la Fondation Bührle à Zurich. De même, une belle Liseuse de Corot : en montrant des peintres dont la réputation ne laisse aucun doute, Paul Rosenberg rassurait sa clientèle fortunée sur la valeur des peintres contemporains.

Georges Braque, Femme à la mandoline, 1937, MOMA, New York

Que les admirateurs de Georges Braque ne manquent pas cette exposition, notamment pour Femme à la mandoline et Le Duo, deux superbes compositions. De Braque, on découvre une nature morte en mosaïque de marbre dans une table basse, une des quatre tables où Paul Rosenberg, avant de vendre sa maison parisienne après la guerre, a fait poser les mosaïques qui ornaient les murs de sa salle à manger (le « Quartet Rosenberg »). Une très belle nature morte de Picasso, toute en nuances de gris avec un accent rouge, Pichet et coupe de fruits (1931), est restée longtemps dans la famille Rosenberg. J’ai aussi aimé sa Nature morte à la tête antique (1925, Centre Pompidou), un des dons de P. Rosenberg à la France en 1946.

Picasso, Pichet et coupe de fruits, 1931, Collection David Nahmad, Monaco

De Marie Laurencin, on expose de belles toiles comme Les deux Espagnoles (1915, collection particulière) et La Répétition, un groupe de jeunes femmes avec un chien, entre autres. Mariée à un baron allemand, elle avait dû s’exiler en Espagne durant la Grande Guerre. Matisse, qui a longtemps vendu ses œuvres en toute indépendance, rejoint Paul Rosenberg en 1936. Leçon de piano, Robe rayée, de beaux Matisse figurent à l’exposition. On y montre aussi le côté souvent méconnu ou caché du marché de l’art : Paul Rosenberg était connu pour bien payer les artistes et on affiche le barème qu’il utilisait en 1936 pour fixer la valeur des toiles qu’on lui confiait, selon leur format et leur sujet (figure, paysage, marine).

Matisse, La Leçon de piano, 1923, Collection particulière

Si l’entre-deux-guerres est une période féconde, les années 1940 voient s’effondrer tout un univers. De façon très pertinente, l’exposition de Liège montre la rupture idéologique créée par les nazis entre l’art « allemand » et l’art « dégénéré » : une large section de 21, rue La Boétie explique et illustre cet épisode de notre histoire de façon très intéressante, avec des films d’archives, des photos, des affiches des expositions organisées à ce sujet en Allemagne. Et des tableaux deux par deux, un même sujet peint tantôt de façon réaliste ou académique, tantôt de façon moderne. Ainsi peut-on apprécier à quel point par exemple Gauguin, avec Le sorcier d’Hiva Da (1902), ou Picasso, avec La famille Soler (1903, acquis par la ville de Liège à la vente « de Lucerne » en 1939), créaient au début du XXe siècle un art absolument nouveau.

Entrée de l'exposition "Art dégénéré"

https://www.welt.de/kultur/gallery1020894/Die-Diffamierungs-Ausstellung-der-Nazis.html

On peut même y écouter de la musique « dégénérée ». Tout ce qui touchait de près ou de loin à ce que les nazis appelaient la « juiverie » était visé par ces odieuses campagnes de propagande. J’ai été frappée, en regardant un film, par les visages impassibles des gens qui se pressaient à l’exposition d’art dit « Entartete kunst », comme s’ils évitaient à tout prix de manifester leur sentiment. Le comble, c’est que cette exposition tournante montrée dans les grandes villes allemandes a été vue par plus de trois millions de visiteurs, le record pour une exposition d’art moderne à cette époque !

Galerie Paul Rosenberg, New York

Ce sont des années fatidiques pour la galerie Paul Rosenberg à Paris. C’est même dans sa propre maison, au 21, rue La Boétie, que s’installe en 1941 « l’infâmant Institut d’Etude des Questions Juives ». Heureusement Rosenberg avait des œuvres à l’étranger, à New York ; les nazis ont fini par s’emparer de celles qui avaient été cachées à Bordeaux ou dans un coffre à la banque. Le pillage des œuvres d’art par l’occupant allemand, aidé de collaborateurs – près de 22000 objets d’art, dans plus de 200 collections privées ! – est un autre chapitre très bien montré à l’exposition, ainsi que tout le travail d’après-guerre pour faire restituer les œuvres à leur propriétaire légal. L’organisation impeccable de Paul Rosenberg a été très précieuse pour permettre cette récupération : chaque œuvre qui passait par sa galerie était photographiée et soigneusement fichée, on peut en voir des exemples à l’exposition. L’itinéraire d’un tableau de Matisse, Profil bleu devant la cheminée, est raconté, étape par étape, depuis sa création à Nice en 1937 jusqu’à son retour dans la famille Rosenberg en 2014 !

Anne Sinclair près de son portrait (1952) par Marie Laurencin

Anne Sinclair, au début du catalogue, remercie tous ceux qui ont réussi à rendre compte de ce destin de galeriste dans « l’aventure que fut l’art moderne » en rassemblant quelque 60 toiles passées par la galerie de son grand-père, et en particulier Benoît Remiche et Elie Barnavi, commissaires de cette exposition originale et très bien montée, alliant l’art et l’histoire. Celle-ci se termine sur un joli petit portrait d’Anne Sinclair à quatre ans par Marie Laurencin.