A la Fondation Boghossian, « centre d’art et de dialogue entre les cultures d’Orient et d’Occident », Melancholia réunit une quarantaine d’artistes de différentes parties du monde, plus ou moins connus, et 70 œuvres dont plusieurs installations in situ. J’ai aimé flâner dans la Villa Empain, de l’entrée aux salons, d’une chambre à l’autre, puis au jardin, pour découvrir ces variations sur un thème : « Le Paradis perdu, Mélancolies, Ruines, Le temps qui passe, Solitude, Absence ». Quelques œuvres par pièce, de l’espace entre elles, cela permet de bien regarder, de respirer, de ressentir.

« Je n’ai qu’un seul ami, Echo ;

et pourquoi est-il mon ami ?

Parce que j’aime ma tristesse

et qu’il ne me l’enlève pas.

Je n’ai qu’un seul confident,

le silence de la nuit ;

et pourquoi est-il mon confident ?

Parce qu’il se tait. »

Sören Kierkergaard

Ces vers d’accueil à l’exposition introduisent aussi le Guide du Visiteur distribué à la réception : éditée par Louma Salamé, directrice générale et commissaire d’exposition, cette brochure très soignée, illustrée en couleurs, présente un artiste et une œuvre par page, et reprend les citations affichées tout au long de l’exposition.

© Claudio Parmiggiani, Senza Titolo, 2013-2015 / © KRJST Studio, Orion, 2016

Sur le marbre du grand salon, Claudio Parmiggiani a amoncelé des têtes antiques, un assemblage « évoquant les ruines de l’antiquité » (Sans titre, 2013-2015). Ces têtes gisant au sol contrastent avec une longue tapisserie qui tombe de la mezzanine, Orion (2016), de KRJST Studio (Justine de Moriamé et Erika Schillebeecks) : les bleus de cette constellation textile, traversée de lumière blanche et d’ombres, correspondent bien au thème de la mélancolie.

© Pascal Convert, Bibliothèque, 2016

Dans les deux salons à l’arrière, voici d’abord la Bibliothèque de Pascal Convert, une des œuvres les plus marquantes : cinq cents livres de verre, doubles de livres anciens, témoignent des bibliothèques « incendiées par les régimes autoritaires et totalitaires ». Blancs ou rouges, avec des traces de brûlure et des parois éclatées, ces livres sont disposés sur des rayonnages et aussi sur les appuis de fenêtre, ce qui permet à la lumière du jour de les traverser et de leur donner vie. Troublant mélange de destruction et de mémoire. De l’autre côté, de très grandes photos montrent l’absence des Bouddhas détruits par les talibans (Falaise de Bâmiyân, 2017).

© Giorgio De Chirico, Pomeriggio d’Estate, 1972, Piazza d’Italia, ca. 1970 et

Alberto Giacometti, Homme à mi-corps, 1965, courtesy Fondation Boghossian, photo Lola Pertsowsky

A l’étage, dans la Chambre Nord, deux belles toiles signées De Chirico se répondent : sur la place d’Italie, deux personnages, une statue, les ombres et lumières du couchant. Une des dernières sculptures de Giacometti, Homme à mi-corps, « montre un homme à genoux, le regard pensif ». Autres figures de la mélancolie, un doux portrait de femme par Delvaux, un autre avec des vers d’Eluard, deux personnages solitaires de Rops, entre désespoir et ironie.

© Léon Spilliaert, Golfbreker met paal, 1909 / © Norbert Schwontkowski, Phys Experiment, 1995

Coup de cœur dans la Salle d’Armes, où débute le thème des « Ruines » : à un splendide Spilliaert nocturne, Brise-lames avec poteau, répond une grande toile de Norbert Schwontkowski, Phys Experiment, où un homme se penche au bord d’une falaise pour regarder la chute d’une pierre dans le vide. Belle résonance entre ces deux visions anxieuses du monde, dans des lumières du Nord.

© Lionel Estève, La beauté d'une cicatrice, 2012 / © Melik Ohanian, Selected Recordings n°99, 2003

« Le temps qui passe », comment l’exprimer ? Lionel Estève a coloré en partie des pierres ramassées sur une plage grecque, l’ensemble s’intitule La Beauté d’une Cicatrice. On les regarde, ainsi que la photo d’une île sauvage enneigée sous les nuages (Melik Ohanian) et un paysage contemplatif d’Etel Adnan, Soleil sur le Mont Tamalpais, en entendant des voix, une œuvre audio d’On Kawara, One million years.

© Giuseppe Penone, Rovesciare i propri Occhi, 1970

Le thème de la solitude est traité de diverses manières (Chambre de Monsieur) : peintures typographiques avec des messages sur le visible et l’invisible (Rémy Zaugg), photos de Joseph Beuys, autoportrait de Giuseppe Penone avec des lentilles de contact miroir qui l’aveuglent, lithographies de Martin Kippenberfer, des autoportraits réalisés l’année précédant sa mort. Au sol, Parmiggiani offre un raccourci de la condition humaine : une tête antique sur un livre ouvert – ciel étoilé en double page – à côté d’une petite horloge : l’homme, l’espace, le temps.

© Samuel Yal, Dissolution, 2012

On s’interroge parfois sur le rapport entre certaines œuvres et le sujet de l’exposition. Dissolution de Samuel Yal, une mosaïque de fragments de céramiques suspendus, suggère l’explosion d’un visage dans l’univers. Mais l’œuvre conceptuelle de Jef Geys, une liste de !vrouwenvragen ? (questions de femmes), ici en anglais, quel rapport ? Idem pour la drôle de table à jouer de Barbara Bloom.

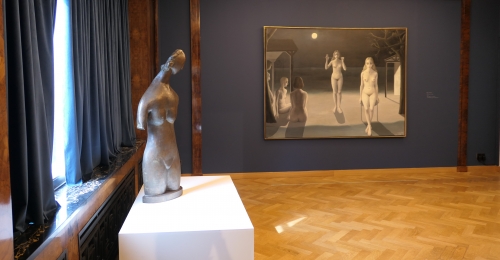

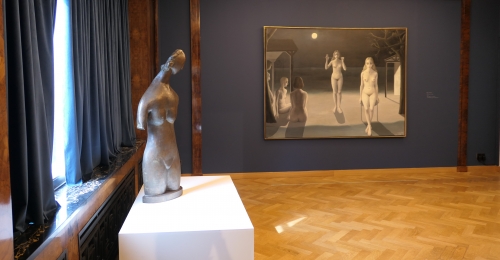

© Constant Permeke, Torso, 1938 / © Paul Delvaux, Nuit sur la mer, 1976

Dans la Chambre de Madame, les tentures sont entrouvertes sur un Torse de Constant Permeke qui voisine avec une grande toile de Delvaux, Nuit sur la mer. Une autre œuvre de Parmiggiani rappelle les livres de Convert au rez-de-chaussée : des silhouettes d’objets brûlés sur des étagères, du blanc au noir. Noirs aussi, les bas de soie qu’enfile une femme assise, sur une peinture de Marlene Dumas. A côté, dans le Boudoir, Lamia Ziadé a rassemblé quelques meubles et objets dans un petit coin intime, l’alcool et la cigarette semblent y meubler la solitude, avec ces drôles de volutes de fumées en céramique.

© Lamia Ziadé (détail)

Une installation « à la Mondrian » d’objets ménagers en plastique bleu, jaune et rouge m’a semblé incongrue à proximité d’une vidéo de quelques minutes d’Eli Cortiñas, Fin (2010) : c’est la fin d’un film, montrée en boucle : un homme et une femme se tenant par la main s’enfoncent dans un paysage de neige – vont-ils disparaître ?

© Abdelkader Benchamma, The unreachable part of us, 2018

J’avais manqué, en entrant dans la villa, tout de suite à droite, l’œuvre spectaculaire d’Abdelkader Benchamma, The unreachable part of us : sa fresque en noir et blanc couvre entièrement les murs de la pièce. Le spectateur est plongé dans un univers sans début ni fin, invité à cadrer lui-même des motifs en mouvements, des vibrations, les vides et les pleins d’un paysage abstrait, sans repères.

© Christian Boltanski, Animitas, 2016-2018 / © Tatiana Wolska, Atrakcja, 2018

« J’ai eu successivement tous les tempéraments : le flegmatique dans mon enfance, le sanguin dans ma jeunesse, plus tard le bilieux et j’ai enfin le mélancolique qui probablement ne me quittera plus. » (Giacomo Casanova) N’oubliez pas de faire un tour au jardin si vous allez voir Melancholia, plusieurs œuvres intéressantes, discrètes ou spectaculaires, y sont installées. L’exposition de la Fondation Boghossian est visible à la Villa Empain jusqu’au 19 août 2018.

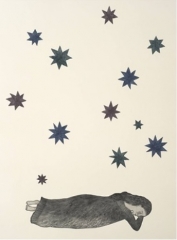

Kiki Smith, artiste américaine née en 1954 à Nuremberg, vit et travaille aujourd’hui à New York. Les images et les sculptures qu’elle compose incluent souvent la nature et le corps humain et reprennent les codes du monde de l’enfance pour les charger d’une inquiétante étrangeté. Pour reprendre ses propres mots : « Le corps est notre dénominateur commun, la scène de notre désir et de notre souffrance. Je veux exprimer par lui qui nous sommes, comment nous vivons et nous mourons. »

Kiki Smith, artiste américaine née en 1954 à Nuremberg, vit et travaille aujourd’hui à New York. Les images et les sculptures qu’elle compose incluent souvent la nature et le corps humain et reprennent les codes du monde de l’enfance pour les charger d’une inquiétante étrangeté. Pour reprendre ses propres mots : « Le corps est notre dénominateur commun, la scène de notre désir et de notre souffrance. Je veux exprimer par lui qui nous sommes, comment nous vivons et nous mourons. »