L’épigraphe du roman est de Proust, à qui Noé dans l’arche pendant quarante jours semblait si misérable quand il était enfant : « Plus tard, je fus souvent malade, et pendant de longs jours je dus rester dans l’« arche ». Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l’arche, malgré qu’elle fût close et qu’il fît nuit sur la terre. » Noé hante Déluge (2010) d’Henry Bauchau, de part en part. C’est d’abord le récit d’une rencontre entre une femme à peine guérie d’un cancer avec un peintre qui brûle ses dessins au bord de la mer. Le feu est pour Bauchau (né en 1912) lié à un traumatisme originel, celui de de l’incendie de Louvain où il se trouvait chez ses grands-parents pendant la première guerre mondiale.

Lever de soleil sur le volcan © Abdel OULAI

« Pendant ma promenade ce matin, raconte Florence (c’est la première phrase), j’ai pensé de nouveau que, jusqu’à la mort de ma mère, je n’ai pas vécu ma vie mais celle qu’elle aurait voulu avoir. » Son amie Margot l’a décidée à changer de vie, à quitter le monde universitaire parisien, pour vivre autrement dans un port du Sud. Florence y est heureuse, elle travaille dans un jardin d’enfants mais redoute que la mort rôde encore en elle.

Du côté de l’ancien port dont elle aime l’activité, le va-et-vient des barges et le tumulte des oiseaux de mer, elle voit un homme grand, maigre, les cheveux gris en désordre sous sa casquette de marin, qui s’installe au pied d’un escalier pour dessiner. Quand il a terminé, il regarde sa feuille, la froisse, la jette en boule à ses pieds. Elle comprend que ce doit être Florian, « le fameux peintre dont on dit qu’il jette ou brûle la plupart de ses œuvres. »

Impulsivement, elle s’assied près de lui et dit son admiration. « Ne parlez pas, ne regardez pas, dessinez », lui répond-il. Elle tente d’esquisser un plan, où le peintre ajoute quelques traits ; elle y voit alors un mur, « celui qui barre (sa) vie ». La présence du peintre lui rappelle le père qu’elle n’a jamais connu, parti avant sa naissance. Elle se sent bien avec lui.

Mais quand il met le feu à ses dessins avec son briquet, un type costaud surgit et l’invective – c’est très dangereux si près des barils d’essence et du pétrole –, bientôt suivi d’un autre, plus jeune et très beau, armé d’un extincteur. Celui-ci, Simon, a entendu parler de l’artiste pyromane et calme Albert, son collègue. Florian s’excuse : « J’ai été trop longtemps à l’hôpital. Je peux dessiner n’importe où mais faut pas que des gens viennent. »

Ainsi commence une histoire d’amitié et d’amour. Le vieil homme demande à Florence de le ramener à l’hôtel et de l’aider, comme le faisait à Paris Hellé, celle qui l’a tiré de l’hôpital et « s’occupe de tout, de l’argent, des tableaux, de (sa) folie. » Dans sa chambre, il lui fait composer le numéro de la doctoresse avec qui il échange de « petits mots tendres et sans suite » avant de lui passer Florence.

Hellé – personnage inspiré sans doute par Blanche Reverchon et par le travail de thérapeute de Bauchau lui-même – aimerait que Florence reste aux côtés de Florian, l’aide à travailler, prenne soin de lui. Elle sent de la sympathie entre eux, le peintre aime sa voix qui le rassure, elle est « légère à son bras » comme il a dit. Elle explique qu'il a besoin d’elle pour peindre une très grande toile, qu’il ne peut faire seul – « il la brûlerait ». Comme Florence évoque sa propre maladie, Hellé insiste : « Travailler avec Florian vous aidera. » Elle l’a vu peindre à l’hôpital, revenir à la vie après des années d’errance – « Il a des côtés fous, est-ce que nous n’avons pas tous nos moments de folie ? »

Florence se met donc à dessiner en compagnie de Florian,. Le peintre ne brûle plus ses feuilles, mais les met dans son sac, pour Hellé qui en fera ce qu’elle voudra. Il y glisse aussi les dessins de Florence. Un soir, elle lui propose de l'accompagner, avec Margot et une amie, à une grande soirée chez un armateur et son épouse avocate, des gens très riches qui possèdent de beaux tableaux, mais rien de lui.

C’est Margot qui les introduit, annonce « la célébrité » à leur hôtesse : enchantée, celle-ci réserve au peintre « un petit espace protégé ». Assauts d’amabilités, curiosité des invités. Florence se sent belle, danse, s’amuse, et Florian lui-même veut danser avec elle. Il danse très bien mais se fatigue vite, réclame du vin, du café, s’assoupit. Quand il ouvre les yeux, un jeune garçon descend l’escalier en pyjama, c’est Jerry, le fils de la maison, que le vieil homme prend sur ses genoux et rebaptise « Jerry dans l’île ». Il lui parle à l’oreille, l’enfant sourit. Florian demande son carton à dessins et commence à dessiner avec Jerry contre son épaule, qui ne veut pas retourner dormir et s’endort là, tandis que Florian le dessine, beau et fragile dans son sommeil. Une grande complicité naît entre eux ce soir-là.

Au téléphone, Florian raconte à Hellé comment il a voulu brûler le portrait de Jerry, comment il a ordonné à Florence d’en approcher l’allumette jusqu’à roussir le centre du dessin par en dessous, puis de verser de l’eau dessus. Elle est la première, dira Hellé à Florence, à avoir pu l’arrêter à temps, c’est un signe. Elle lui propose de démissionner de son emploi pour s’occuper de Florian à plein temps, devenir son assistante, l’aider à faire la grande œuvre qu’il porte en lui sans la laisser détruire. Le peintre a plein d’argent, Hellé versera sur un compte de quoi acheter une voiture, louer un grand appartement pour y installer un atelier – « ce sont ses dernières années, ses dernières chances de s’accomplir. Vous me comprenez ? » Abasourdie, Florence prend le temps de réfléchir, puis accepte.

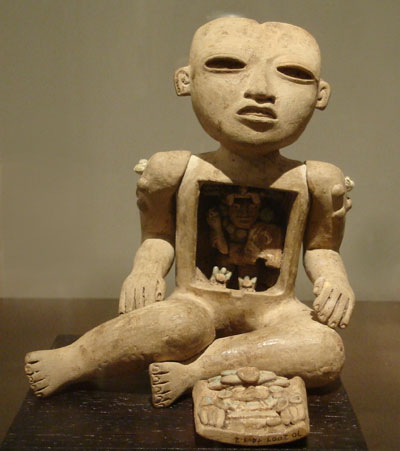

Déluge, publié un an après Le Boulevard périphérique, est le roman de la folie de peindre et aussi, selon l’auteur lui-même, « un livre d’espoir ». Florence ne sait pas dans quelle aventure elle s’engage, quelle force la pousse à s’occuper de Florian, à peindre avec lui, elle, l’intello qui ne sait pas dessiner, mais aime les couleurs et l’art. Simon et Albert viendront renforcer l’équipage de l’atelier où se prépare une toile fantastique, une arche de Noé en plein déluge.

Bauchau dit les gestes de la peinture, les effervescences et les découragements, les orages et les délires. « Ecrit au présent, Déluge est la sismographie des tremblements de l’être », écrit Claire Devarrieux dans Libération. L’acte de créer, la quête de l’absolu – on se souvient de la vague sculptée dans Oedipe sur la route – occupent une place essentielle dans l’univers de ce romancier qui offre ici une prodigieuse fable sur la vie à réinventer sans cesse pour rester vivant, dans le mariage improbable de l’eau et du feu.