Claude Pujade-Renaud, dans Belle-mère, révélait avec sensibilité la naissance des liens entre une femme et son beau-fils. Son dernier roman biographique, Les femmes du braconnier, scrute en profondeur les liens amoureux d’un couple de créateurs, Sylvia Plath et Ted Hughes, et aussi leurs rapports avec les autres, avec leur passé, avec l’écriture. Le braconnier, c’est lui, le poète séducteur et chasseur qui sait lire les traces des animaux, leur tenir tête, les piéger. Nous faisons connaissance avec lui au zoo de Londres, en octobre 1955, près d’un jaguar, en train de noter dans son carnet : « Les poèmes sont des animaux qu’il faut traquer et capturer. »

Chaque personnage prend tour à tour le rôle du narrateur et la première fois qu’intervient Sylvia, l’héroïne, une Américaine qui a obtenu une bourse pour étudier à Cambridge, c’est pour raconter son galop du diable avec Sam, l’étalon qui a senti d’emblée sa cavalière inexpérimentée, mais n’arrive pas à la faire décrocher. Elle se cramponne, le cheval accélère, finit par se calmer. Rentrée à l’écurie saine et sauve, elle en rit et en pleure à la fois. Claude Pujade-Renaud mêle une grande variété d’animaux au récit : compagnons domestiques, gibier, faune de l’imaginaire, des œuvres d’art et des mythes personnels. Et, au-delà de ce bestiaire, décrit les comportements humains avec leur sauvagerie, la part instinctive des sens en éveil quand on se flaire, se frotte, se déchire, jusque dans le langage même.

Il y a pour commencer cette morsure, lors d’une « petite fête pour le lancement d’une nouvelle revue de poésie », où Sylvia s’est rendue avec un ami, intéressée par la présence de Ted Hughes dont elle a lu quelques textes qui lui ont plu. Elle a déjà pas mal bu pour calmer sa déprime, un rhume, le malaise de ses règles, le manque d’un homme qui la console – « un homme plus mûr, euh… un père… Le psychiatre paterne a semblé retrouver ses marques, moi pas, et j’ai ajouté : Sinon un père, du moins une personne plus âgée, compréhensive (…) ». Le poète a remarqué la fille aux escarpins vermillon, ils ont bu ensemble, discuté, jusqu’au moment où il l’a embrassée et s’est fait mordre à la joue. Ted a mis en poche le serre-tête rouge de la sauvage Sylvia, elle aussi prédatrice, elle aussi poète, qui ne veut pas « être un trophée supplémentaire dans le tableau de chasse de ce Ted Hughes. Si nous devions nous rejoindre, je souhaitais que ce fût par la poésie. »

Le sang, un autre leitmotiv de ce récit carnassier, coule des blessures de l’enfance. Otto Platt, le père allemand, a débarqué à New York en 1900. A Ellis Island, on lui fait des papiers au nom de Plath, ce qui ne lui déplaît pas, il aime la langue littéraire, le haut allemand, loin du vulgaire parler « platt ». Dans le Massachusetts, Aurélia Plath, la mère de Sylvia, s’inquiète quand les lettres de l’étudiante se font plus rares, craignant pour sa fille douée mais agressive, surtout depuis la naissance de son frère, et davantage encore depuis la mort d’Otto. Une récidive de la dépression l’a conduite en hôpital psychiatrique, à l’adolescence, après une tentative de suicide. A six ans, Sylvia adorait déjà la poésie, sa mère lui récitait Emily Dickinson, sa poétesse préférée. De Cambridge, sa fille lui envoie ses textes, où bientôt apparaît une figure de fauve affamé pour qui elle se transforme en femme oiseau, prête à la parade nuptiale.

Le 16 juin 1956 (Bloomsday), Sylvia et Ted se marient. Paris, Benidorm, voyages puis retour en Angleterre. Naissance de Frieda. Sylvia, comblée, cuisine, écrit, mène tout de front, ce qui épate leurs visiteurs et leurs nouveaux amis, Assia et David Wevill. David enseigne la littérature, Assia écrit et dessine. Quand les Hughes s’installent à Court Green (Devon) dans un ancien presbytère, dont le verger offre des pommes en abondance, Sylvia prépare tartes, compotes, confitures, s’arrondit, tâche de mener à bien ses projets littéraires. Ted a choisi de travailler au grenier, elle a préféré une pièce avec vue sur le clocher de l’église et le cimetière.

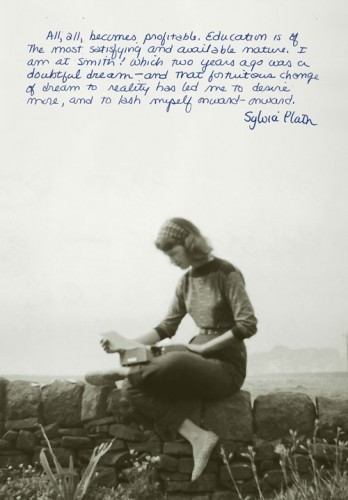

Naissance de Nicholas. Déjà le couple bat de l’aile. Ted Hughes voit de plus en plus souvent Assia, fascinée par lui et par sa femme. A trente ans, Sylvia se retrouve dans la même situation que sa mère autrefois, seule avec deux enfants. Pour retrouver son équilibre, elle déménage à Londres dans une maison où Yeats a vécu autrefois. La dépression se fait plus menaçante, les vieux fantasmes remontent à la surface. Dans Les femmes du braconnier, Claude Pujade-Renaud, elle-même épouse d’un écrivain, décrit de cruelles amours avec leur cortège de souffrances, greffées sur des blessures familiales jamais refermées, mêlées à la ferveur de la création. Les féministes ne cesseront de vouloir effacer le nom de Hughes sur la tombe de Sylvia, qui a fini par se suicider. A travers les témoignages des parents, voisins, amis, médecins, nous assistons à cette chasse au bonheur enfui dont les textes de Ted Hughes et de Sylvia Plath portent encore et toujours les traces fraîches.

(entre-deux)