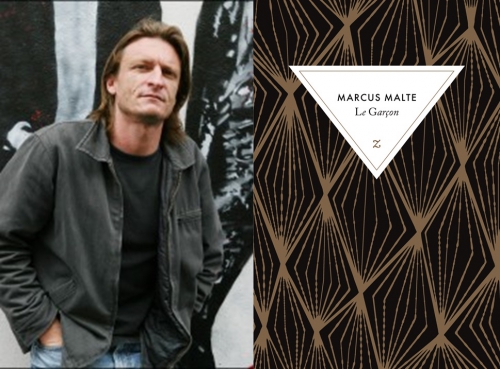

Sur la table des nouveautés à la bibliothèque, Le garçon de Marcus Malte. Récompensé par le prix Femina 2016, ce romancier est né en 1967 à La Seyne-sur-Mer – deux prétextes (s’il en fallait) pour emprunter ce gros roman de plus de cinq cents pages. De 1908 à 1938, on y suit la destinée d’un héros sans nom ni prénom, « le garçon ». En 1918 tout sera dit, ou presque. Sans nom, sauf ceux qu’on lui donnera, et sans parole, jamais.

L’enfant sauvage a quatorze ans quand il apparaît en silhouette sur la lande, portant une femme sur le dos, sa mère. Elle lui a dit « Mer » pour qu’il l’y emmène avant de mourir – mais quand ils y arrivent enfin, elle ne respire plus. Et ce n’est pas vraiment la mer, toute cette eau, c’est l’étang de Berre. Alors il rebrousse chemin vers la cabane où elle l’a élevé et prépare, comme elle le lui avait appris, un bûcher dans la cour. « Il n’a pas la moindre notion d’âme et pourtant quelque chose s’entrouvre au fond de lui, quelque chose qui l’interroge et le désarme. »

Sa mère ne lui a pas dit quoi faire après. Quelques jours plus tard, il se met en route vers le nord, franchit les limites du domaine de son enfance, traverse l’été « aux trois quarts nu, la peau cuite et tannée ». Repos, nourriture, eau, telles sont ses préoccupations – trouver sa place dans la nature, vivant dans un monde vivant. Quand il arrive à proximité de villages, le garçon observe les hommes, les imite : « eux savent, pas lui ».

Les animaux sont les premiers à sentir sa présence et un jour, le sauvageon se retrouve mis en joue par un villageois, qu’il baptise à sa façon : « l’homme-renard ». Heureusement arrive Joseph, « l’homme-chêne », qui le prend sous sa protection, après que son fils « le Gazou » s’est précipité sur le garçon pour l’embrasser. Le voilà valet de ferme au service de tous et solide à la tâche : il veut tout apprendre.

Joseph lui raconte son histoire et la mort de sa femme amérindienne en mettant leur fils au monde, un simple, comment il a distribué tous ses biens, affranchi ses employés, gardé uniquement la ferme et un hectare de terre. Habillé et logé chez Joseph, le garçon tombe très malade, en réchappe, veillé par le Gazou. Mais l’année suivante, la terre tremble, une gamine meurt, le village accuse le muet d’avoir attiré le malheur – il s’encourt. Nouvelle errance pour le garçon, qui a perdu son innocence : « Il n’y a pas une Terre, mais des terres. »

L’été suivant, il rencontre Brabek, « l’ogre des Carpathes ». Le lutteur de foire le prend avec lui dans sa roulotte. De marché en marché, il offre son spectacle, défie les fiers à bras et, prenant soin de n’humilier personne, gagne tous les combats. Lui aussi raconte son histoire : emmené par un manager en Amérique pour y trouver « gloire et fortune », il y a pris des leçons « de guignol en chair et en os » et de réalité. Il enseigne son savoir-faire au garçon qui devient son préparateur, son assistant, puis son soigneur, s’occupe du hongre qui les tire sur la route, apprend l’hygiène et la lutte.

Le garçon ne parle pas, mais il écoute. Après la mort de Brabek, c’est à nouveau sur la route qu’il croise son destin, dans une collision avec une automobile. Gustave Van Ecke avait laissé le volant à sa fille Emma, la route était étroite. Inconscient, le garçon est emmené et soigné dans leur maison de campagne. Le médecin de famille attribue son mutisme au choc. Van Ecke place une annonce pour le signaler, mais personne ne le réclame. Lui reprend conscience, apprécie les pommes du verger (passion de Van Ecke) et fait connaissance avec la musique (passion commune : Emma joue du piano, son père du hautbois).

Emma le baptise Félix pour l’extase qu’il montre en écoutant « Romances sans paroles » de Mendelssohn. Emma, 26 ans, rêvait d’un frère, Gustave d’un fils, le garçon est adopté. C’est elle qui s’occupe de tout, cuisine, nettoie, ennemie du servage et de la domesticité. Imaginez la suite, fort romanesque, sans oublier le tic tac des années. Le garçon fait partie de la famille, suit les Van Ecke dans leur appartement parisien. Emma lui montre tout : « l’amour, l’art, Paris ». En 1912, Félix a 18 ans, ils ne se quittent plus. Puis 1914 chambardera tout.

Deux femmes comptent pour le garçon : sa mère, puis Emma. Pour lui qui ne parle pas, celle-ci veut tout nommer des choses du sexe, compose des poèmes cryptés, devient collectionneuse d’érotiques. Elle mettra autant d’ardeur à crier sa haine des guerres, son antimilitarisme, envoyant au garçon engagé des lettres improbables. Marcus Malte décrit crûment la boucherie des combats, les corps déchiquetés. Passant des heures lumineuses aux jours noirs (la couleur de son univers, à lire quelques billets sur ses précédents romans et nouvelles), il n’épargne rien au lecteur, qui se retrouve piégé comme le garçon au milieu de cette frénésie.

Le garçon est un roman écrit dans un style rare aujourd’hui : lyrique, musical, poétique – vocabulaire recherché, « bella maniera ». L’auteur a confié dans un entretien trouver son inspiration d’abord dans la phrase, le rythme, les sonorités, cela se ressent. Ce roman d’apprentissage montre la beauté des cœurs généreux, l’ivresse de la sensualité, il dit aussi la révolte contre l’injustice et la guerre. Tantôt conteur, tantôt peintre, parfois si emporté par sa fougue verbale qu’il en fait trop, Marcus Malte déroule son récit dans le battement de l’Histoire : tandis que des hommes se rencontrent et se racontent, font l’amour, font la guerre, un souffle si fort les traverse qu’ils risquent d’y fracasser leur âme.

« Désormais il veut voir. Il veut savoir. Il veut connaître. Il ne se tiendra plus à l’écart comme sa mère d’abord en avait décidé, pour des raisons connues d’elle seule, comme son propre instinct ensuite le lui dictait. Désormais il veut suivre d’autres voies que celles empruntées par des reptiles ou des quadrupèdes. Il veut se frotter à ses semblables. A compter de ce jour il ne refusera plus leur compagnie, et même il la recherchera, et cela ne changera pas jusqu’au crépuscule de sa vie où sans doute alors il aura fait le tour de ce qu’ils sont et de ce qu’il est et jugera bon de s’en détacher et où de nouveau il aspirera à la solitude qui est au final la seule certitude et l’unique vérité sur lesquelles l’homme peut se reposer. »

« Désormais il veut voir. Il veut savoir. Il veut connaître. Il ne se tiendra plus à l’écart comme sa mère d’abord en avait décidé, pour des raisons connues d’elle seule, comme son propre instinct ensuite le lui dictait. Désormais il veut suivre d’autres voies que celles empruntées par des reptiles ou des quadrupèdes. Il veut se frotter à ses semblables. A compter de ce jour il ne refusera plus leur compagnie, et même il la recherchera, et cela ne changera pas jusqu’au crépuscule de sa vie où sans doute alors il aura fait le tour de ce qu’ils sont et de ce qu’il est et jugera bon de s’en détacher et où de nouveau il aspirera à la solitude qui est au final la seule certitude et l’unique vérité sur lesquelles l’homme peut se reposer. »