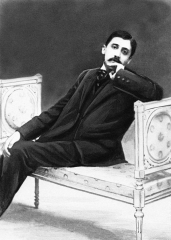

Charles Swann, dans A la recherche du temps perdu, est un esthète aux cheveux roux, aux yeux verts, porté sur les jolies femmes. Ce flirteur invétéré n’hésite pas à se servir de ses relations pour s’en rapprocher, aussi le grand-père du narrateur s’écrie quand il reçoit une lettre de lui : « Voilà Swann qui va demander quelque chose : à la garde ! »

Source : http://www.lemotlachose.com/un-amour-de-swann-a-la-recherche-de-pierre-alechinsky/

Un amour de Swann peut se lire comme un roman isolé, Proust lui-même y voyait une bonne porte d’entrée dans son œuvre. C’est une des incarnations littéraires les plus inoubliables de la maladie d’amour. Le récit des circonstances dans lesquelles Swann rencontre Odette de Crécy, « demi-mondaine » comme on disait alors pour ce genre de femme entretenue, la revoit, la cherche, l’aime, la soupçonne, la regarde s’éloigner de lui, puis regrette d’avoir gâché des années de sa vie pour une femme qui n’était pas son genre, est un flash-back, un récit dans le récit, un microcosme.

Voire une mise en abyme : cette liaison se déroule à l’époque de la naissance du narrateur, qui se la fera raconter – « (…) bien des années plus tard, quand je commençai à m’intéresser à son caractère à cause des ressemblances qu’en de tout autres parties il offrait avec le mien (…) »

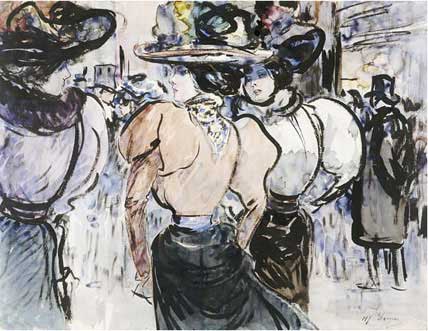

Au physique, Odette déplaît d’abord à Swann, et la beauté de son corps pourtant « admirablement fait » est gâchée par la mode de l’époque qui donne « à la femme l’air d’être composée de pièces différentes mal emmanchées les unes dans les autres » (formidable description de sa toilette). Tout changera quand il retrouvera ses traits dans la Zephora de Botticelli.

Botticelli, Les Epreuves de Moïse, détail, Chapelle Sixtine (de face, Zephora, "la fille de Jethro")

La première vedette féminine (l’histoire débute avec elle), c’est Mme Verdurin et son « noyau » de « fidèles », ses soirées qui ne ressemblent en rien à celles des « ennuyeux » (les aristocrates à ses yeux de bourgeoise). Elle les anime, du haut de son siège-escabeau suédois « en sapin ciré », un cadeau, comme férocement résumé ici : « Telle, étourdie par la gaîté des fidèles, ivre de camaraderie, de médisance et d’assentiment, Mme Verdurin, juchée sur son perchoir, pareille à un oiseau dont on eût trempé le colifichet dans du vin chaud, sanglotait d’amabilité. »

Odette, « un amour », une des seules femmes admises dans son cercle avec l’épouse du Dr Cottard, y introduit Swann après l’avoir harponné, et c’est là qu’il réentend la « phrase musicale » de Vinteuil qui va l’envoûter. « Les êtres nous sont d’habitude si indifférents que, quand nous avons mis dans l’un d’eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers, il s’entoure de poésie, il fait de notre vie une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. » Il y a là de merveilleuses pages sur l’écoute de la musique, l’ivresse auditive.

Relire Un amour de Swann, c’est s’arrêter aux détails sautés la première fois ou bien oubliés, par exemple quand Odette, qui prétend aimer les « antiquités », déplore que son amant habite dans un hôtel du quai d’Orléans « indigne de lui » et lâche, à propos de la décoration chez une de ses amies où tout est « de l’époque » (laquelle ? impossible pour Odette d’éclairer Swann sur ce point) : « Tu ne voudrais pas qu’elle vécût comme toi au milieu de meubles cassés et de tapis usés ».

Livre de Poche 1971, 1988, 2006

L’arrivée du comte de Forcheville chez les Verdurin, qui a l’art de se fondre dans sa coterie contrairement à Swann, marque le tournant de ses relations avec Odette. « L’amour est une maladie, on le sait, ou plutôt, on ne le sait pas assez. Le véritable organe sexuel de Proust, c’est la jalousie. » (Roland Barthes) Swann dissimule sa jalousie, pour ne pas donner à Odette « cette preuve qu’il l’aimait trop, qui, entre deux amants, dispense, à tout jamais, d’aimer assez, celui qui la reçoit. »

Relire, c’est prendre le temps de s’arrêter, page 289 (Pléiade 1984), sur une « musique stercoraire » ; page 292, sur « aller villégiaturer dans des latrines » ; page 304, sur « le chimisme même de son mal ». Sur des effets de style, page 354, où Swann se dit : « On ne connaît pas son bonheur. On n’est jamais aussi malheureux qu’on croit » ; quelques lignes plus loin, « il se dit qu’on ne connaît pas son malheur, qu’on n’est jamais si heureux qu’on croit. »

Et pour finir, sur la silhouette bien croquée de Mme Cottard, croisée par Swann dans l’omnibus, en pleine « tournée de visites « de jours », en grande tenue », qu’il suit des yeux quand elle en descend, « l’aigrette haute, d’une main relevant sa jupe, de l’autre tenant son en-tout-cas et son porte-cartes dont elle laissait voir le chiffre, laissant baller devant elle son manchon. » De quoi nourrir une amusante leçon de vocabulaire.

Relire La Recherche (2)

Relire La Recherche (1)

« Je me souvenais ; j’avais connu une première Albertine, puis brusquement elle avait été changée en une autre, l’actuelle. Et le changement, je n’en pouvais rendre responsable que moi-même. Tout ce qu'elle m’eût avoué facilement, puis volontiers, quand nous étions de bons camarades, avait cessé de s’épandre dès qu’elle avait cru que je l’aimais, ou, sans peut-être se dire le nom de l’Amour, avait deviné un sentiment inquisitorial qui veut savoir, souffre pourtant de savoir, et cherche à apprendre davantage. Depuis ce jour-là, elle m’avait tout caché. »

« Je me souvenais ; j’avais connu une première Albertine, puis brusquement elle avait été changée en une autre, l’actuelle. Et le changement, je n’en pouvais rendre responsable que moi-même. Tout ce qu'elle m’eût avoué facilement, puis volontiers, quand nous étions de bons camarades, avait cessé de s’épandre dès qu’elle avait cru que je l’aimais, ou, sans peut-être se dire le nom de l’Amour, avait deviné un sentiment inquisitorial qui veut savoir, souffre pourtant de savoir, et cherche à apprendre davantage. Depuis ce jour-là, elle m’avait tout caché. »