« Pourtant, il y a une lucidité qui nous vient parfois dans ces moments-là, quand on se surprend à regarder le monde à travers ses larmes, comme si elles servaient de lentilles pour rendre plus net ce qu’on regarde. »

Jean Hegland, Dans la forêt

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Pourtant, il y a une lucidité qui nous vient parfois dans ces moments-là, quand on se surprend à regarder le monde à travers ses larmes, comme si elles servaient de lentilles pour rendre plus net ce qu’on regarde. »

Jean Hegland, Dans la forêt

Dans la forêt, le roman de Jean Hegland (1996, traduit de l’américain par Josette Chicheportiche, 2017), a déjà touché de très nombreux lecteurs, et pas seulement les amateurs de « Nature Writing ». Ce succès, une réputation fameuse gêne parfois l’entrée en lecture, pas ici. « C’est étrange, d’écrire ces premiers mots, comme si je me penchais par-dessus le silence moisi d’un puits, et que je voyais mon visage apparaître à la surface de l’eau – tout petit et se présentant sous un angle si inhabituel que je suis surprise de constater qu’il s’agit de mon reflet. »

Cette première phrase est de Nell, à qui sa sœur Eva a offert un cahier vierge pour Noël, leur premier Noël depuis qu’il n’y a plus ni électricité, ni téléphone, ni internet, ni essence pour aller à la ville, ni marchandises dans les magasins, ni écoles, ni banques – un Noël d’orphelines « qui ont fait naufrage ». Un Noël de souvenirs : le Messie de Haendel dans le lecteur CD, la promenade avec leurs parents dans la forêt verte, les lumières du sapin, les cartes de vœux… Puis leur mère est tombée malade, le cancer l’a emportée, et leur père est devenu « distant et silencieux ».

A Eva, Nell a offert des chaussons à pointes qu’elle a réparés comme elle pouvait. Elle aurait préféré lui offrir de l’essence pour faire fonctionner le groupe électrogène et « qu’elle puisse laisser la musique la pénétrer à nouveau jusque dans ses os », la musique qui lui manque tellement – Eva n’a plus que le métronome pour s’exercer dans le studio de danse aménagé par son père.

Comment vivre au quotidien sans toutes ces choses dont elles n’ont pas appris à se passer ? Heureusement, dans la maison familiale près d’une clairière, elles ont un toit et leurs poules et des réserves de nourriture dans le garde-manger, « plus qu’il n’en faut pour tenir » jusqu’à ce que cette période de bouleversements se termine, pensent-elles.

Nell, 17 ans, s’apprêtait à entrer à Harvard ; en guise d’apprentissage, privée d’ordinateur, elle entame la lecture complète de l’Encyclopédie, de A à Z. Eva, un an plus âgée, devait entrer dans le corps de ballet de San Francisco, elle s’exerce tous les jours pour garder ses acquis. Les coupures de courant ont d’abord été brèves, puis de plus en plus fréquentes, et peu à peu leur vie d’avant a disparu et elles ont pris de nouvelles habitudes pour faire face et survivre.

Leur mère était danseuse, sa carrière a été brisée par un accident. Leur père estimait que la jouissance de la forêt et de la bibliothèque municipale, leur mère à la maison pour les nourrir et leur expliquer les mots nouveaux, valaient mieux que l’école et les heures perdues en trajets : « Eva et moi étions donc libres de nous promener et d’apprendre à notre guise. »

Jean Hegland, par la voix de Nell, raconte une vie imprégnée de l’éducation reçue et des souvenirs en même temps qu’un train-train quotidien qui s’adapte aux saisons, aux besoins, aux manques. Les deux sœurs sont très différentes : « La question que je pose sans fin à mon reflet, c’est : Qui es-tu ? Mais cela ne viendrait jamais à l’esprit d’Eva de se demander qui elle est. Elle se connaît jusque dans les moindres os de son corps, les moindres cellules, et sa beauté n’est pas un ornement ; c’est l’élément dans lequel elle vit. »

Au début, elles avaient l’impression de manquer de tout, puis elles ont s’y sont habituées. « Ta vie t’appartient », répétait sans cesse leur mère, ou quand elles se disputaient : « Sa vie lui appartient. Et la tienne aussi. Un jour tu comprendras. » Elle les aimait, mais les laissait souvent seules. « Père gardait tout et ne triait rien » – « Quelle ironie de penser que tout son bazar est peut-être aujourd’hui notre plus grand trésor. »

De mois en mois, de lettre en lettre dans l’Encyclopédie, le temps passe, et des vers apparaissent dans la farine – que leur père leur a appris à tamiser. Mettre le surplus des légumes du potager en conserve, récolter les fruits, tous ces gestes qui permettent de vivre autonomes, il leur en a donné l’exemple jour après jour jusqu’à sa mort.

L’arrivée d’Eli dans leur maison près de la forêt, le garçon dont Nell était tombée amoureuse au temps où elles allaient encore passer des soirées en ville, vient bouleverser l’équilibre construit depuis qu’elles sont seules. Eva l’évite autant que possible, met sa sœur en garde – ce n’est pas le moment de se retrouver enceinte – et Nell chavire, à la fois « nerveuse et vulnérable » et heureuse qu’il s’intéresse vraiment à elle, qu’il fasse même des projets pour eux deux.

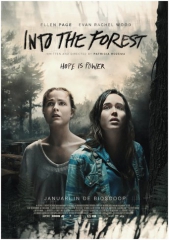

Un film dramatique canadien de Patricia Rozema

basé sur le roman de Jean Hegland (2015)

En plaçant ses personnages dans une situation qui les prive de tous les biens et bienfaits de la civilisation, près de la forêt avec ses dangers mais aussi ses ressources, Jean Hegland, qui vit « au milieu des forêts de Caroline du Nord et partage son temps entre l’apiculture et l’écriture » (quatrième de couverture), réussit à nous captiver par une intrigue pauvre en péripéties, riche en apprentissages et en choix de vie.

J’ai peu parlé de la forêt même, omniprésente dans le récit, c’est pour vous laisser y entrer, à votre tour, par la grâce de ce roman qui va à l’essentiel. « De la beauté à l’état pur, de la poésie, une écriture incomparable. Et une lucidité sur l’état de notre monde qui fait presque peur. » (Bonheur du jour)

A la bibliothèque, j’ai emprunté un album de peinture portant le nom de Audrey Pulvar sur la couverture et ce titre ambitieux, La Femme, qu’elle dédie ainsi : « A ma fille, à ma mère, à mes sœurs, à nous autres », avant de citer Baudelaire et Marylin Monroe en épigraphe.

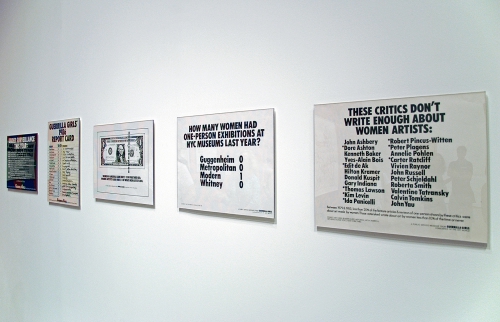

De quoi s’agit-il ? Un avant-propos sur les Guerrilla Girls annonce une approche rebelle : ces artistes et activistes américaines « militent pour la reconnaissance de l’apport des femmes à l’art en général, pictural et plastique en particulier. »

Oeuvres des Guerrilla Girls exposées au Museum of Modern Art (MoMA), 2010, Wikimédia Commons

Pourquoi l’histoire de l’art leur accorde-t-elle si peu de place, et même notre époque ? Qu’il semble interminable, « ce combat pour un – utopique ? – demain plus serein, égalitaire, respectueux de chaque entité, plus instruit de l’universalité des prérogatives de chaque être humain sur lui-même. »

Frédéric Bazille, Portraits de famille, 1867 (détail)

Abondamment illustré, souvent en pleine page, l’album montre la façon dont les artistes, hommes et femmes, ont regardé, dessiné, peint ou sculpté « la femme ». Audrey Pulvar commente ces représentations qui témoignent de la place et du rôle des femmes dans la société et dans l’art, jusqu’à nos jours. Elle interprète les œuvres d’un point de vue féministe.

L’art reflète une époque : la journaliste observe comment la peinture, conservatrice voire machiste, utilise la femme comme « matière organique », puis évolue vers plus de réalisme, ce qui fait souvent scandale, et enfin se fait plus respectueuse des femmes telles qu’elles sont, de leurs corps réels et non plus sublimés ou fantasmatiques.

Souvent, quand un essai sur l’art éveille ma curiosité sur une œuvre qu’il ne montre pas, je cherche à la visualiser. Ici, les nombreuses illustrations relèguent au second plan le texte qui interroge leur signification, bien qu’il propose de nombreux rapprochements et des citations intéressantes.

« Un corps, des hommes », « Un corps, des peurs », « Un corps, une matière », « Un corps, une mère, une femme », « Un corps, l’autre » : sous cette structure assez lâche, Audrey Pulvar, en cherchant à aborder son sujet sous tous les angles, a peut-être desservi son objectif. Les œuvres de femmes artistes restent minoritaires dans ce beau livre, agréable à feuilleter.

« La rêverie a besoin des prairies de l’imagination, de toute cette part d’imaginaire qui n’a pas encore été défrichée, cultivée, réquisitionnée pour un usage immédiat. Les écologistes répètent sur tous les tons que les papillons, les savanes et les steppes, les forêts tropicales remplissent des fonctions absolument essentielles à l’équilibre global de la planète, même s’ils ne produisent pas d’excédent commercialisable.

« La rêverie a besoin des prairies de l’imagination, de toute cette part d’imaginaire qui n’a pas encore été défrichée, cultivée, réquisitionnée pour un usage immédiat. Les écologistes répètent sur tous les tons que les papillons, les savanes et les steppes, les forêts tropicales remplissent des fonctions absolument essentielles à l’équilibre global de la planète, même s’ils ne produisent pas d’excédent commercialisable.

Cela vaut aussi pour les prairies de l’imagination : le temps à leur consacrer n’est pas du temps de travail, mais sa suppression attriste l’esprit, le rend stérile, domestiqué. Le combat pour les espaces où marcher (espaces naturels ou espaces publics) doit s’accompagner de la défense du temps libre, seul disponible pour leur exploration. A défaut, l’imagination sera anéantie par le rouleau compresseur des débouchés offerts à l’appétit de consommation, de la fascination pour les crimes affreux et les scandales croustillants »

Rebecca Solnit, L’art de marcher

« Le succès des marches ou des promenades collectives peut certes surprendre, tant ceux qui aiment aller à pied mettent en avant le désir d’indépendance, l’amour de la solitude, le sentiment de liberté dû à l’absence de structures et d’embrigadement. Le plaisir d’arpenter le monde à pied repose toutefois sur trois conditions préalables : il faut avoir du temps libre, un endroit où aller, un corps que ni la maladie ni les codes sociaux ne handicapent.

Ces libertés fondamentales furent l’objet de luttes innombrables, et il était parfaitement logique que les organisations ouvrières qui se battaient pour ramener la journée de travail à dix, puis huit heures, la semaine de travail à cinq jours, se préoccupent également des espaces où jouir de ce temps libre durement gagné. Ce combat ne se résume d’ailleurs pas, comme pourraient le laisser penser les pages qui précèdent, à l’espace naturel et rural ; l’aménagement des parcs urbains a aussi derrière lui une longue histoire, liée à l’ambition démocratique et romantique d’offrir les vertus de la vie campagnarde aux citadins qui n’avaient pas les moyens de s’échapper des villes. »

Rebecca Solnit, L’art de marcher