« A un journaliste qui lui demandait comment elle se préparait à affronter son public, la chanteuse Patti Smith répondit : « Je vais me balader une heure ou deux dans la rue. » En quelques mots, elle résumait ainsi son romantisme rebelle et la manière dont ce genre de flânerie arme et affûte la sensibilité, plonge dans un isolement capable d’inspirer des chansons assez farouches, des mots assez violents pour rompre le silence de la songerie. Patti Smith parlait en New-Yorkaise. Virginia Woolf la Londonienne écrivit en 1930 « Au hasard des rues », un texte sur la beauté de l’anonymat des villes. Fille du grand alpiniste Leslie Stephen, elle expliquait à une amie : « Comment les montagnes et l’escalade pourraient-elles me paraître romantiques ? Dans ma chambre d’enfant, il y avait des alpenstocks et une carte en relief des Alpes montrant tous les sommets escaladés par mon père. Aussi je n’aime rien tant que Londres et les marécages, bien sûr. » »

« A un journaliste qui lui demandait comment elle se préparait à affronter son public, la chanteuse Patti Smith répondit : « Je vais me balader une heure ou deux dans la rue. » En quelques mots, elle résumait ainsi son romantisme rebelle et la manière dont ce genre de flânerie arme et affûte la sensibilité, plonge dans un isolement capable d’inspirer des chansons assez farouches, des mots assez violents pour rompre le silence de la songerie. Patti Smith parlait en New-Yorkaise. Virginia Woolf la Londonienne écrivit en 1930 « Au hasard des rues », un texte sur la beauté de l’anonymat des villes. Fille du grand alpiniste Leslie Stephen, elle expliquait à une amie : « Comment les montagnes et l’escalade pourraient-elles me paraître romantiques ? Dans ma chambre d’enfant, il y avait des alpenstocks et une carte en relief des Alpes montrant tous les sommets escaladés par mon père. Aussi je n’aime rien tant que Londres et les marécages, bien sûr. » »

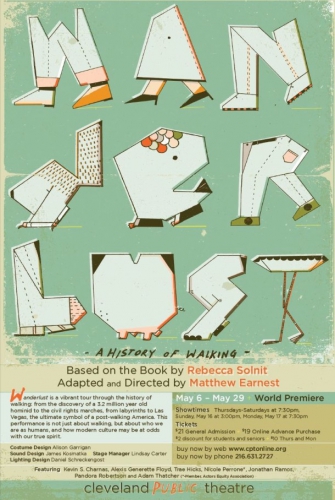

Rebecca Solnit, L’art de marcher