S’il est toujours gai pour une passionnée de lecture de recevoir un livre, quand il s’agit d’un album très attendu comme Rouge de Michel Pastoureau, le plaisir est décuplé ! Rouge. Histoire d’une couleur est le quatrième essai de la série, après Bleu, Noir et Vert ; le prochain sera consacré au jaune. Pastoureau étudie les couleurs en historien et s’intéresse en priorité au lexique, au vêtement, à l’art, aux savoirs et aux symboles. Feuilleter ce beau livre abondamment illustré et à la maquette soignée est un régal.

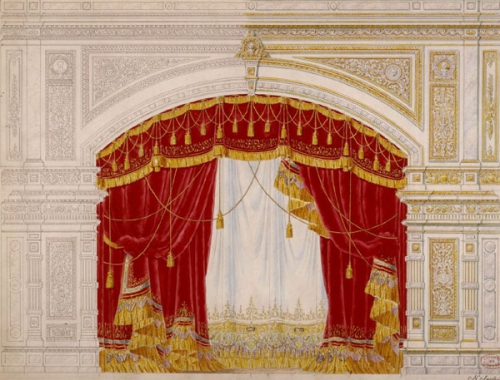

Soulevons donc le rideau de scène. Pastoureau présente le rouge comme « la couleur archétypale, la première que l’homme a maîtrisée, fabriquée, reproduite, déclinée en différentes nuances, d’abord en peinture, plus tard en teinture. » Même détrôné à présent par le bleu, la couleur préférée des Occidentaux, le rouge reste la couleur « la plus forte, la plus remarquable, la plus riche d’horizons poétiques, oniriques et symboliques. »

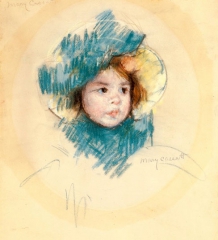

Rideau de scène, 1928, BNF, Bibliothèque-musée de l'Opéra, ESQ 19 [86

L’auteur rappelle les difficultés rencontrées pour écrire l’histoire des couleurs, et leur caractère culturel lié à une société donnée. Si vous les avez lus, vous trouverez forcément ici des éléments déjà abordés dans ses ouvrages précédents. Son histoire du rouge se décline en quatre volets : « la couleur première », « la couleur préférée », « une couleur contestée », « une couleur dangereuse ? »

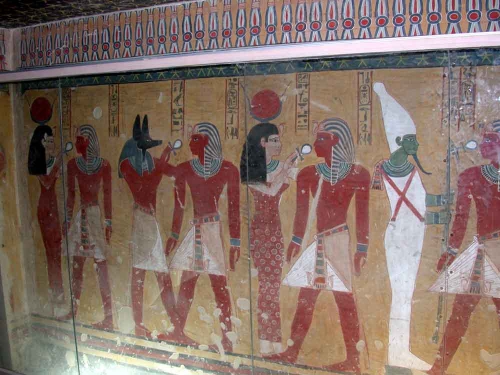

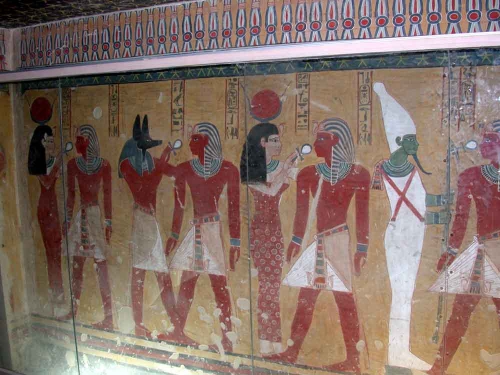

Isis accueillant Thoutmosis IV (5e et 6e en partant de la gauche), vers 1380 avant J.-C., Louxor

© Osirisnet 2006

Dans la peinture funéraire de l’Egypte antique, les couleurs « toujours franches et brillantes » diffèrent pour les personnages masculins – « carnation rouge ou brun-rouge » – et féminins – « le corps est plus clair, beige ou jaunâtre ». Quant à celui des divinités, il est « d’un jaune plus vif ». Au Proche-Orient, le rouge est positif, « lié à la création, à la prospérité et au pouvoir » et aussi à la fertilité.

Le plongeur du Paestum, vers 480-470 avant J.-C., Paestum (Italie), Musée archéologique national

Il est difficile de savoir pourquoi le rouge a cette « primauté symbolique » dans les sociétés anciennes. Beaucoup d’explications ont été avancées. Pastoureau rappelle les « deux principaux « référents » de cette couleur : le feu et le sang », qui amènent à percevoir le rouge « comme un être vivant ». De belles reproductions en pleine page illustrent sa présence dans le décor des riches villas romaines ou dans la céramique grecque.

Joueuse de cithare (Villa de Boscoreale), vers 40 avant J.-C., New York, Metropolitan Museum of Art

Les teinturiers ont été performants « dans la gamme des rouges » d’abord. Les principaux colorants qu’ils utilisent sont la garance et le kermès (cf. rouge carmin), parfois la pourpre, le carthame et le henné. Les artisans romains se spécialisaient non seulement par couleur, mais aussi par matière colorante ; six noms distinguent ceux qui teignent en rouge ou dans un ton avoisinant. La pourpre, produite par le suc de certains coquillages (purpura, murex) est la plus prestigieuse.

Essai de reconstitution de la polychromie sculptée :

moulage de l’Auguste de Prima Porta (vers 20 avant J.-C.), exposé en 2004, Rome, musée du Vatican

Le rouge est présent dans la vie quotidienne des Romains : étoffes, polychromie des sculptures et des bâtiments – « l’image d’une Grèce et d’une Rome blanches » est fausse. La plupart sont peints, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec une dominante rouge. C’est depuis toujours la couleur des fards que les femmes mettent sur les pommettes et les lèvres, à côté du blanc pour le front, les joues, les bras et du noir pour les cils et le tour des yeux.

Fermail circulaire (or et grenat) trouvé à Saint-Denis, VIe siècle, Bruxelles, Musées royaux d'Art et d'Histoire

Les pierres rouges sont recherchées pour la parure : pierres fines (rubis, grenat, jaspe, cornaline), pâtes de verre. On leur attribue des vertus protectrices, le rubis « passe pour réchauffer le corps, stimuler l’ardeur sexuelle, fortifier l’esprit, éloigner les serpents et les scorpions ». Grâce à leur crête rouge vif, « les coqs sont les rois du monde » (Pline). En revanche, « les cheveux roux ont mauvaise réputation » ; « rufus » (roux) est une insulte courante dans le monde romain et encore au moyen âge en milieu clérical.

Calendrier (vers 1260), Paris, cathédrale Notre-Dame, rosace occidentale

Si pour les Grecs et les Romains, le rouge est la couleur « par excellence », il faut attendre le haut Moyen Age pour qu’on puisse parler de « couleur préférée ». Les textes de Pères de l’Eglise organisent la symbolique chrétienne autour de quatre pôles, le feu et le sang dans leurs bons et mauvais aspects : rouge feu de l’enfer opposé à celui de la Pentecôte, rouge sang de la violence et de l’impureté mais aussi symbole de vie.

Le Pressoir mystique, miniature extraite de la Bible moralisée dite de Philippe le Hardi, XIVe-XVe s., Paris, BnF.

L’analyse de Pastoureau à propos du sang du Christ est illustrée par un étonnant « pressoir mystique » où celui-ci est assimilé à une grappe de raisin et son sang recueilli dans une cuve, comme le vin. Aux XIIe et XIIIe siècles, la dévotion envers le sang du Christ devient telle qu’on ne communie plus sous les deux espèces mais seulement sous une seule (le pain), le vin de messe étant réservé aux officiants. En contradiction avec les paroles de Jésus lors de la dernière Cène, cette limitation entérinée par le concile de Constance en 1418 suscite de nombreuses oppositions.

Le pape Clément IV, vers 1270-1275, Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), tour Ferrande, 3e étage

En plus d’être la couleur préférée du pouvoir en Occident, le rouge est aussi pour cette raison celle des vêtements du pape et des cardinaux, avec le blanc ; le blanc papal prendra peu à peu le dessus, sauf pour le manteau et les mules (le pape François a surpris en portant des chaussures noires). Dans le domaine du blason, dont Pastoureau est un spécialiste, le rouge est présent sur plus de 60% des armoiries aristocratiques.

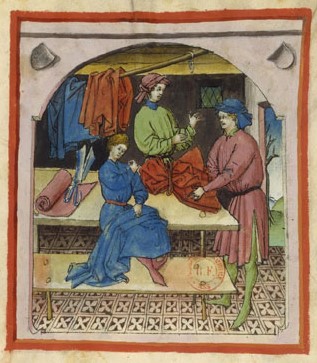

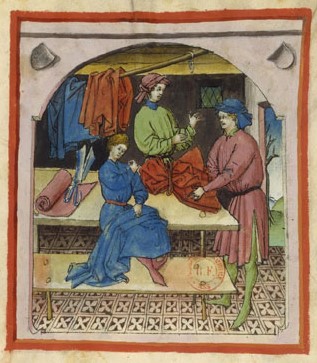

L'atelier d'un tailleur, Manuscrit rhénan d'un Tacuinum sanitatis, vers 1445-1450, Paris, BnF

Au XIIe siècle, cette couleur jusqu’alors sans rivale en trouve une : le bleu devient à la mode – progrès dans les techniques ? mutations idéologiques ? Pastoureau examine ces questions brièvement – Bleu y est déjà consacré. Par exemple, sur le vêtement de la Vierge Marie, d’abord de couleur sombre pour le deuil de son fils crucifié, le bleu prend place, de plus en plus clair, couleur du ciel. Le goût des belles étoffes rouges ne disparaît pas pour autant. Les jeunes dames de Florence au XIVe s’habillent de la couleur de l’amour et de la beauté, couleur de fête. Les paysannes se marient en rouge, la plus belle couleur obtenue par les teinturiers (en blanc seulement à la fin du XIXe).

Titien, Le miracle du nouveau-né (détails, 1511)

Puis vient la montée du noir : les protestants, en particulier, rejettent le rouge trop voyant, voire dépravé, qui rejoint la rousseur dans l’exclusion symbolique. Les prostituées doivent porter quelque chose de rouge que ne portent pas les honnêtes femmes. Idem pour le boucher, le bourreau, le lépreux, l’ivrogne etc. Contre le rouge de la liturgie catholique, la Réforme rejette le luxe, le théâtre, les ornements. Le vêtement doit être « simple, sobre, discret ».

Anonyme, d'après Abraham Bosse, La Vue, vers 1635-1637, Tours, musée des Beaux-Arts

Dans Rouge. Histoire d’une couleur, Michel Pastoureau nous parle de l’amour des peintres pour le rouge, du Paléolithique jusqu’à aujourd’hui ; du rouge, « couleur primaire » dans le spectre de Newton ; des talons rouges des aristocrates au XVIIe siècle et du rouge (drapeau et bonnet) des révolutionnaires… Il fait un petit détour par le rose avant de revenir au rouge « couleur politique » et de suivre sa trace dans le temps présent. S’il n’est plus la couleur préférée, s’il se fait plus discret, le rouge, en de nombreux domaines, garde intacte sa force symbolique.

« Mon mode de vie n’était pas très différent de celui d’un étudiant du continent où il n’est pas rare encore aujourd’hui d’aller à l’université la plus proche et de vivre chez soi. Pour la plupart des étudiants britanniques après la guerre, vivre loin de la maison une bonne partie de l’année, comme cela avait toujours été la tradition à Oxbridge [Oxford et Cambridge], constituait une part essentielle de leur enseignement supérieur. Quand le système a évolué dans les années soixante et soixante-dix, l’Etat a fait construire de nouvelles universités en brique sur le modèle des campus américains et mis à la disposition de leurs étudiants toujours plus nombreux des résidences universitaires appelées halls of residence – une expression quelque peu archaïque qui évoquait l’héritage d’Oxbridge. Moi, je vivais chez mes parents et allais tous les jours à la fac en train ou en métro, au milieu des employés de bureau ou de magasin. Je me suis parfois demandé si, en ne logeant pas en résidence universitaire, je n’étais pas passé à côté de quelque chose, mais d’après ce que j’ai pu entendre de collègues qui n’en gardaient pas un bon souvenir, je n’aurais sans doute pas été mieux loti. »

« Mon mode de vie n’était pas très différent de celui d’un étudiant du continent où il n’est pas rare encore aujourd’hui d’aller à l’université la plus proche et de vivre chez soi. Pour la plupart des étudiants britanniques après la guerre, vivre loin de la maison une bonne partie de l’année, comme cela avait toujours été la tradition à Oxbridge [Oxford et Cambridge], constituait une part essentielle de leur enseignement supérieur. Quand le système a évolué dans les années soixante et soixante-dix, l’Etat a fait construire de nouvelles universités en brique sur le modèle des campus américains et mis à la disposition de leurs étudiants toujours plus nombreux des résidences universitaires appelées halls of residence – une expression quelque peu archaïque qui évoquait l’héritage d’Oxbridge. Moi, je vivais chez mes parents et allais tous les jours à la fac en train ou en métro, au milieu des employés de bureau ou de magasin. Je me suis parfois demandé si, en ne logeant pas en résidence universitaire, je n’étais pas passé à côté de quelque chose, mais d’après ce que j’ai pu entendre de collègues qui n’en gardaient pas un bon souvenir, je n’aurais sans doute pas été mieux loti. »