Un jour sans pluie, voilà qui était plus agréable pour se rendre au Cateau-Cambrésis, la ville natale de Matisse, et visiter l’exposition « Matisse et la gravure », en cours au Musée Matisse. Celui-ci date de 1952, quand l’artiste a offert quatre-vingt-deux œuvres à la ville. D’autres donations se sont succédé, notamment de la famille Matisse (la dernière en 2012). En 2002 s’ouvre le nouveau musée aménagé dans le palais Fénelon, ancienne résidence des archevêques de Cambrai construite à la fin du XVIIIe siècle et dotée d’un beau parc.

Vue partielle de la cour et de la façade du palais Fénelon - Musée Matisse

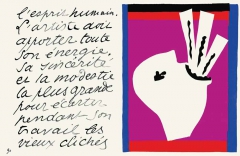

Parlons d’abord de la gravure, « l’autre instrument » comme le rappelle le titre de l’exposition. On ignore souvent à quel point Matisse a pratiqué cet art dans ses différentes techniques, de 1900 jusqu’à la fin de sa vie. Il disait : « Ce qui m’intéresse le plus, ce n’est ni le paysage, ni la nature morte, c’est la figure. » La figure humaine est le sujet le plus traité dans les « quelque 829 estampes recensées dans le catalogue raisonné, augmenté des 80 livres illustrés par Matisse » (brochure).

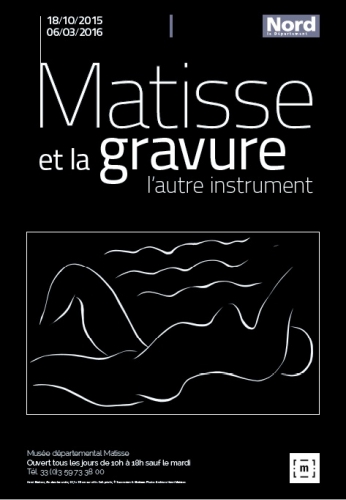

Cette exposition temporaire (jusqu’au 6 mars 2016) révèle le travail de Matisse graveur et permet en même temps aux visiteurs de mieux appréhender la diversité des estampes (images imprimées sur un support à partir d’une matrice) qu’on nomme souvent « gravures » par ignorance des différentes techniques (en relief, en creux, à plat). Des panneaux didactiques permettent de les distinguer et surtout, l’exposition de 200 œuvres « comprenant pour la première fois des matrices, des pierres lithographiques ainsi que des tirages rayés ». Les instruments du graveur sont montrés, les inscriptions manuscrites explicitées.

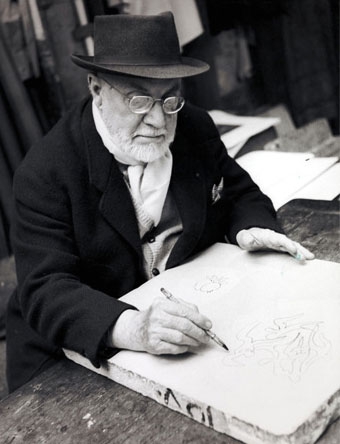

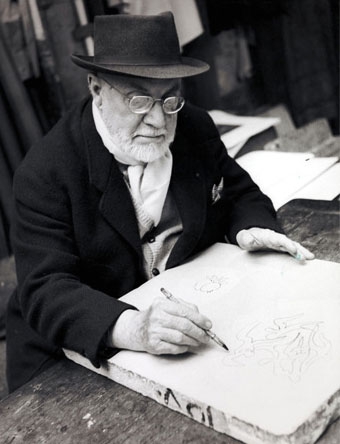

Henri Matisse dessinant sur la pierre à l’atelier Mourlot, Paris, 1947-1948

(photo Ina Bandy © Fonds Ina Bandy)

Source : http://www.christies.com/matisse/printmaker.aspx

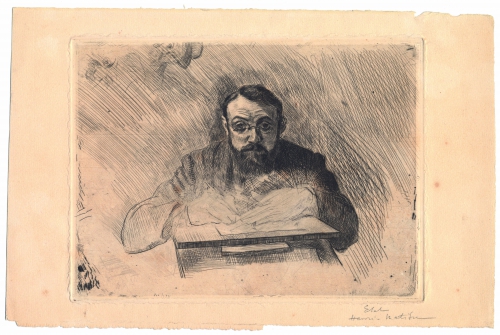

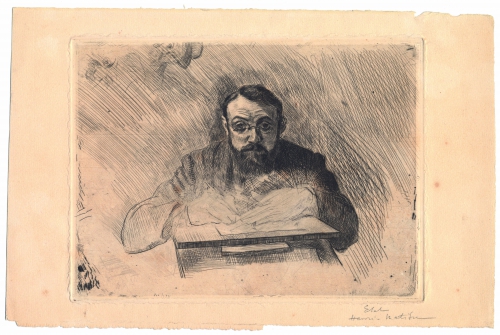

Une grande photo accueille le visiteur : Henri Matisse dessinant sur la pierre à l’atelier Mourlot à Paris, 1947-1948 (photo Ina Bandy). Puis quatre états successifs (état : tirage effectué à chaque changement pour mieux apprécier le résultat) de Henri Matisse gravant, qui datent de ses débuts en 1900-1903, à la pointe sèche, avec des traits entrecroisés pour les ombres. L’artiste s’est représenté « à la manière de Rembrandt dans sa célèbre estampe de 1648 » (Céline Chicha-Castex). Ici, le dessin très détaillé du visage contraste avec celui des mains laissées en clair. Le regard et les mains focalisent l’attention, puis on remarque des ébauches laissées dans le haut à gauche.

Henri Matisse, Henri Matisse gravant, 1900-1903 Pointe sèche 14.8 x 19.8 cm sur vélin 25 x 33 cm

Planche 52 D : quatrième état Collection privée © Succession H. Matisse, 2015 Photo : Archives Henri Matisse

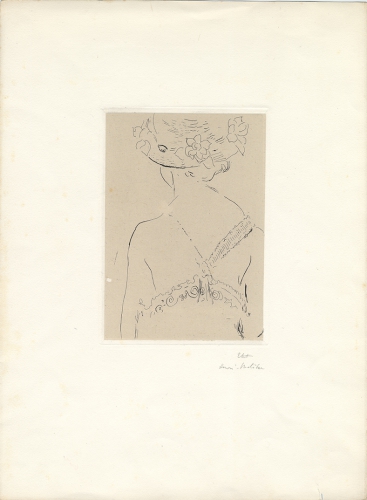

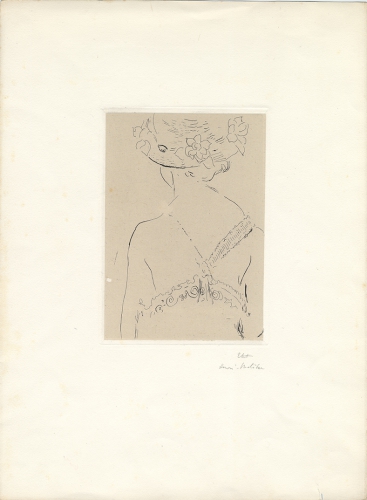

D’une salle à l’autre, on découvre les techniques utilisées par Matisse pour dessiner : une tête sous une capeline, une odalisque et une joueuse de luth, des postures et des visages de femmes le plus souvent, parfois un paysage ou une nature morte. Devant les visages de ses modèles, ce qui frappe, c’est la manière dont Matisse rend une physionomie avec une extrême sobriété : « il ne s’agit plus de portrait à proprement dit, mais de l’expression d’une harmonie sensible inspirée par le modèle » (brochure).

Henri Matisse, Loulou, figure de dos, 1914-1915 Eau-forte 17.9 x 12.8 cm sur chine appliqué; support: vélin 38 x 27.8 cm Planche 42, État Collection privée © Succession H. Matisse, 2015 Photo: Archives Henri Matisse

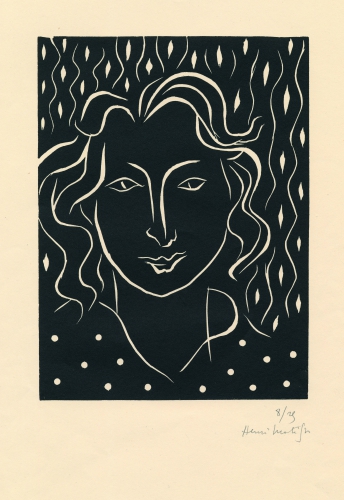

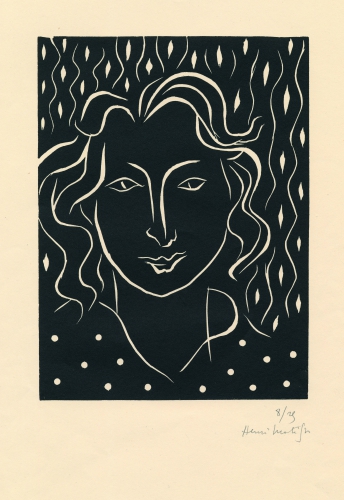

Plus rarement, le rapport s’inverse entre le noir et le blanc, j’aime beaucoup ces lignes blanches sur un fond noir qui leur donne force et présence, comme pour l’œuvre de l’affiche, Nu dans les ondes, ou pour une autre linogravure de la même année 1938, Primavera. Matisse avait raison de l’affirmer : « le noir est une couleur ».

Henri Matisse, Primavera, 1938 Linogravure 22.8 x 16.9 cm sur vélin Daragnès 52 x 33 cm

Planche 240, Éd. 8/25 Collection privée © Succession . Matisse, 2015 Photo : Archives Henri Matisse

Pour lui, il s’agissait « d’apprendre et de réapprendre une écriture qui est celle des lignes ». Ses estampes présentent une grande variété dans l’épaisseur du trait, qui diffère selon le type de gravure. L’exposition des matrices à proximité permet de mieux se rendre compte, pour qui n’est pas initié, de la manière dont l’artiste travaille ; pour les connaisseurs, c’est aussi l’occasion d’examiner son « matériel » d’origine, y compris des matrices rayées (l’artiste arrête ainsi le tirage et y note parfois quelques indications pour mémoire).

Vue de l'exposition "Matisse et la gravure",

musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, Photo département du Nord

Après la découverte de ces estampes généralement en noir et blanc (on montre aussi des essais de couleurs pour La Danse de la Fondation Barnes), et une pause déjeuner agréable au Cateau Cambrésis, nous sommes retournés au Palais Fénelon pour ses collections permanentes, au rendez-vous de Matisse d’abord, puis d’Auguste Herbin, dans la nouvelle aile, et de la collection Tériade pour terminer.

Henri Matisse, Bord de canal à Bohain, 1903

Huile sur toile Collection particulière Dépôt au musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis

© Succession H. Matisse

Dans le message envoyé par Matisse à sa ville natale en 1952, repris intégralement au début du parcours, il dit ceci à propos de la chapelle de Vence (dont on verra la maquette et des vêtements liturgiques) : « C’est dans la création de la chapelle de Vence que je me suis enfin éveillé à moi-même et j’ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine, à laquelle devait être révélé un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. »

Matisse, Grand nu assis, Nice, 1922-1929 / Fenêtre à Tahiti II, Nice, 1936

Dons de l'artiste en 1952 Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

J’ai revu avec plaisir les Matisse du Cateau-Cambrésis, les premières peintures, les sculptures, les œuvres de la plénitude comme Fenêtre à Tahiti II, quand il est déjà installé à Nice, le magnifique Intérieur aux barres de soleil, des papiers collés, un riche cabinet d’œuvres graphiques. Vous en trouverez un aperçu, période par période, sur le site du musée.

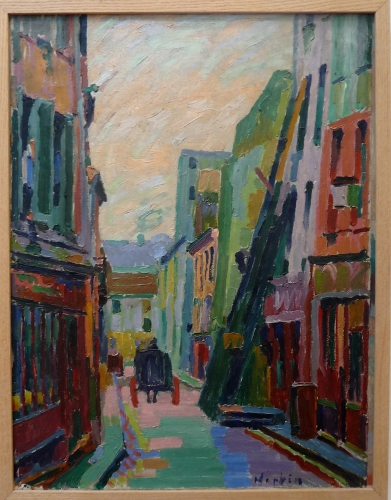

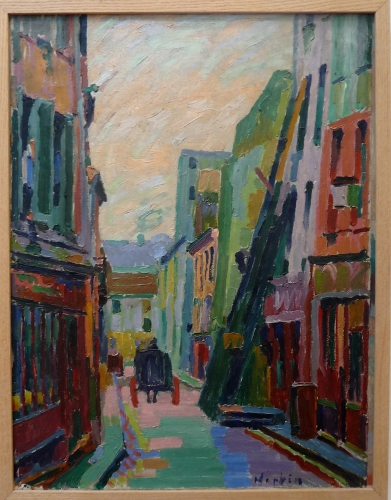

Auguste Herbin, Rue de Bastia, 1907

Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

En revanche, j’ai vu pour la première fois la donation Herbin dans la nouvelle aile (on peut consulter l’intégralité de la collection Herbin en ligne). Devenu un maître de l’art abstrait, Auguste Herbin (1882-1960) a d’abord peint des œuvres figuratives dans des couleurs plutôt fauves (Rue de Bastia). Ensuite il décline les formes géométriques et son alphabet des couleurs pures aussi bien sur toile que sur des objets. Son vitrail « Joie » est un chef-d’œuvre.

Auguste Herbin, Joie, 2002 Vitrail Deuxième état

Réalisation Atelier Luc-Benoît Brouard Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Photo Association des amis du musée Matisse

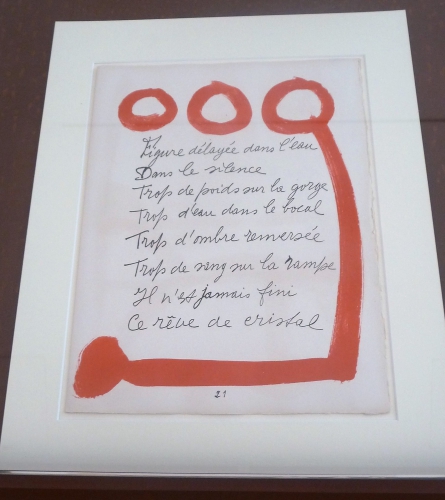

Coup de cœur, enfin, pour la collection Tériade. Alice Tériade, la femme du grand éditeur d’art, a offert au musée Matisse « vingt-sept livres de peintres conçus et illustrés par quatorze artistes de l’art moderne », et aussi des œuvres offertes à Tériade par ses amis, des peintures et des sculptures comme Grande Femme III de Giacometti installée dans la cour du musée.

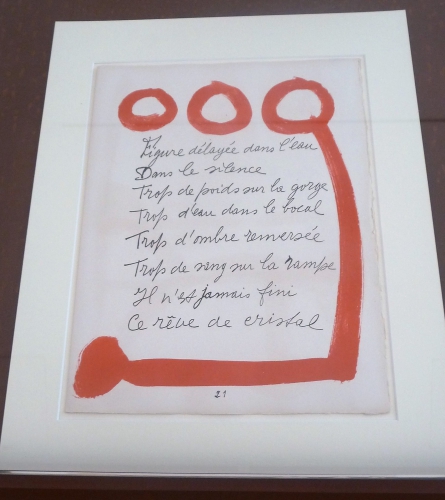

Pierre Reverdy / Pablo Picasso, Le chant des morts, Tériade, 1948

Collection Tériade, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Quelle fête ! Portrait de Tériade par Giacometti, illustrations de Rouault pour Divertissement sur le thème du cirque (premier livre d’art édité par Tériade en 1943), céramiques de Miró, toiles de Léger, lithographies originales de Chagall pour Daphnis et Chloé, de Juan Gris – superbe série « Au soleil du plafond » – et aussi d’André Beaudin que je ne connaissais pas.

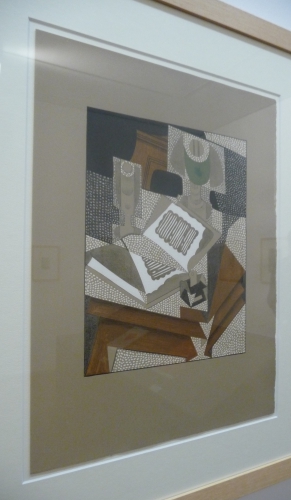

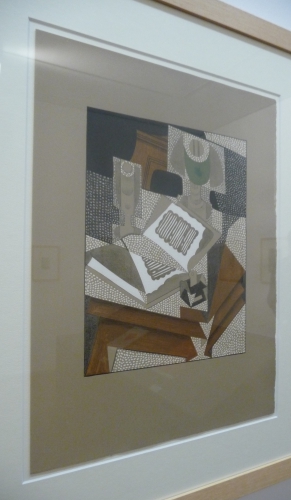

Juan Gris, Le Livre (Pierre Reverdy / Juan Gris, Au soleil du plafond, Tériade, 1955)

(Photo de biais pour limiter les reflets, cliquer ci-dessus pour la série.)

Collection Tériade, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Tériade et son épouse aimaient recevoir leurs amis à la villa Natacha de Saint-Jean-Cap-Ferrat. La salle à manger minuscule du Midi a été reconstruite dans le musée. Matisse y a posé un vitrail et dessiné un platane sur deux murs d’angle en face, Giacometti a conçu le lustre et la vaisselle, Laurens une sculpture ; les meubles en osier venaient d’une brocante. Quel raffinement dans cette petite pièce !

« La salle à manger » de la Villa Natacha reconstruite à l’identique

carreaux de la céramique Le Platane et vitrail Les Poissons chinois de Matisse,

lustre et coupes de Giacometti, plâtre de la Sirène ailée de Laurens.

Mais revenons dans le Nord ou plutôt, car il est temps de conclure, allez-y si vous le pouvez : le musée Matisse du Cateau-Cambrésis, un beau musée à taille humaine, vaut le voyage, qu’on se le dise.

***

Post-scriptum (16/2/2016)

Pour information, le musée Matisse s’est associé avec Covoiture Art, « site de covoiturage qui met en relation des covoitureurs en fonction de leurs affinités culturelles » : http://www.covoiture-art.com/