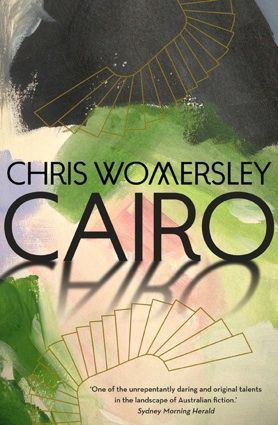

« Je rêve encore de Cairo ». Cairo, c’est le titre original de La compagnie des artistes (traduit de l’anglais par Valérie Malfoy), troisième roman de Chris Womersley, né en 1968 à Melbourne. « Les bons artistes copient, les grands artistes volent » (Pablo Picasso) : l’épigraphe convient parfaitement à ce récit d’apprentissage. Dans les rêves d’un homme mûr – « Toute autobiographie est une espèce de confession. Voici la mienne » – persiste le souvenir d’un formidable trio, « Max, Sally et moi ».

Tom Button a dix-sept ans quand il arrive à Melbourne en janvier 1986, dans l’appartement de sa tante Helen récemment décédée. Elle habitait une résidence moderne de 1936, célèbre pour ses studios et deux-pièces pour célibataires. Au lycée, les goûts littéraires de Tom le marginalisaient. Ses sœurs aînées étaient mariées, ses parents divorcés, il se faisait un peu d’argent comme serveur et rêvait avec un copain de quitter l’Australie ensemble. Mais celui-ci l’a lâché : « Ce ne sont que des rêves ! »

Seule sa tante le traitait en adulte, Tom a souvent pensé qu’elle était sa vraie mère. Aussi l’accord passé avec son père l’enchante : il s’installe dans l’appartement de Melbourne pour sa première année en Arts & Lettres et le remet en état. Il n’y a plus mis les pieds depuis cinq ans, depuis la brouille entre ses parents et sa tante dont on ne lui a jamais expliqué la raison. Le premier matin, après avoir fait connaissance avec Eve, six ans, qui a poussé sa porte par curiosité, Tom trouve dans le courrier de sa tante une enveloppe adressée à un certain Max.

Il se renseigne : une voisine lui indique l’appartement de Max Cheever – un homme peu recommandable. Quand Tom sonne chez lui, Cheever est ivre et méfiant, mais prend la lettre. Plus tard, Tom trouve les clés de la Mercedes bleue de sa tante, cherche la voiture et l’essaie – elle est en parfait état de marche. Pour se procurer un peu d’argent, il se fait engager dans un restaurant comme plongeur.

Après avoir entendu de chez lui, sans le vouloir, une conversation énigmatique entre Max et un ami sur la passerelle, il tombe sur eux quand il monte sur le toit pour y planter des herbes aromatiques dans les jardinières de sa tante. Max et Edward jouent au rami tout en buvant du whisky dans des tasses dès le matin. Ils échangent quelques mots et le soir même, Tom reçoit un mot glissé sous sa porte : Cheever l’invite à dîner.

Max et sa femme Sally vivent dans un grand appartement (qui en réunit deux) encombré d’objets, le dîner a lieu sur le toit ; Max se révèle un hôte charmant, et James, son ami peintre, explique à Tom tous les dessous de la conversation. Quand le jeune homme confie qu’il va s’inscrire à la faculté, Max se montre très critique et l’encourage, s’il veut devenir écrivain, à plutôt les fréquenter, eux et leurs amis.

Photo Eugenia Lim http://assemblepapers.com.au/2012/06/18/the-cairo-romance-and-the-minimum-flat/

Billard, cocktails, Max qui semble connu partout lui montre les endroits qu’il aime en ville, puis l’emmène au petit matin chez Edward et Gertrude Degraves, qui ont un atelier de peinture. Mais là tout se passe bizarrement : d’abord avec l’arrivée de « marchands d’art » à qui il faut cacher la présence de Tom, puis sa présentation à une certaine Anna Donatella surnommée « Le Cyclope », et enfin l’état lamentable dans lequel revient leur chien sur lequel quelqu’un a tiré. Tom ayant une voiture, on le réquisitionne pour aller chez le vétérinaire. Quand toute cette histoire se termine, Tom se rend compte qu’il a raté sa date d’inscription à l’université et est prêt à jeter son dossier d’inscription à la poubelle avant que surgisse une espèce de clocharde intéressée à qui il le donne.

Le jeune homme passe ses premières semaines à Melbourne, « les plus belles » de sa vie, à découvrir le quartier, les gens, la « machine urbaine ». En dehors de son travail de nuit au restaurant, il est le quatrième membre d’un quatuor : Max et Sally, James et lui. Max est musicien, joue du piano, et quand la belle Sally chante pour eux, Tom tombe follement amoureux. James lui raconte le passé des Cheever, la fortune de Max qui n’a pas eu de formation scolaire traditionnelle, leurs problèmes. Quant à James, Tom découvrira qu’il est kleptomane.

C’est alors (vers le milieu du roman) que Max vient lui rendre visite et le mettre dans le secret : ils ont l’intention de voler à la National Gallery of Victoria une nouvelle acquisition qui a beaucoup fait parler d’elle, une toile de Picasso. Le projet est double, qui devrait assurer la fortune de toute la bande : voler le tableau – ils ont déjà un commanditaire – et en faire une copie qu’ils restitueront à sa place. Ils ont besoin de Tom comme chauffeur. Puis ils partiraient tous en France, dans le Midi, mener la vie libre et facile dont ils rêvent.

James lui conseille de se méfier de ces « timbrés » ; Edward et Gertrude, les apprentis faussaires, sont héroïnomanes. Quant à Sally, qu’on dit maltraitée par Max, terriblement jaloux, elle lui dira un jour : « Ne deviens pas comme nous ». Mais Tom est tellement fasciné par ces bohèmes et flatté de leur amitié pour lui qui n’a jamais connu ce genre d’attitude affectueuse, qu’il ne lui sera pas plus difficile de se laisser embrigader dans cette affaire que de tourner le dos aux études universitaires. La compagnie des artistes se mue alors en véritable suspense. Tom n’est pas au bout de ses surprises.

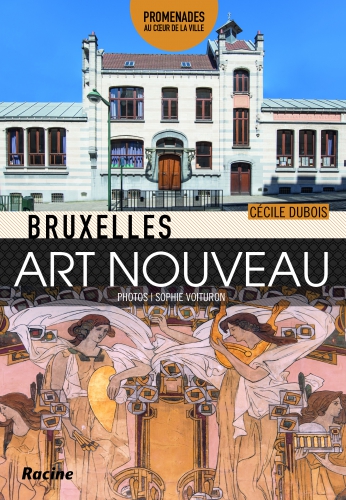

« C’est l’une des œuvres les plus originales de l’Art nouveau bruxellois, à la fois influencée par l’architecte de Glasgow Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) et par la Sécession viennoise. Paul Cauchie développe le thème de la façade-affiche en couvrant la quasi-totalité de la façade d’une vaste composition en sgraffites. »

« C’est l’une des œuvres les plus originales de l’Art nouveau bruxellois, à la fois influencée par l’architecte de Glasgow Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) et par la Sécession viennoise. Paul Cauchie développe le thème de la façade-affiche en couvrant la quasi-totalité de la façade d’une vaste composition en sgraffites. »