Dans le deuxième tome de son Journal, Virginia Woolf commence en janvier 1919, peu avant ses 37 ans, à « dresser un bilan de (ses) amitiés et de leur présente condition, ainsi que du caractère de (ses) amis », pour celle qui à 50 ans « s’installera pour composer ses mémoires à partir de ces cahiers ». Combien sont-ils ? Il y a ceux de Cambridge, « associés à Thoby » (son frère décédé) ; ceux de l’époque Fitzroy Square (où elle a emménagé après le mariage de sa sœur) ; ceux qu’elle appelle les « têtes-de-loup »... Elle cite des noms, en écarte d’autres provisoirement.

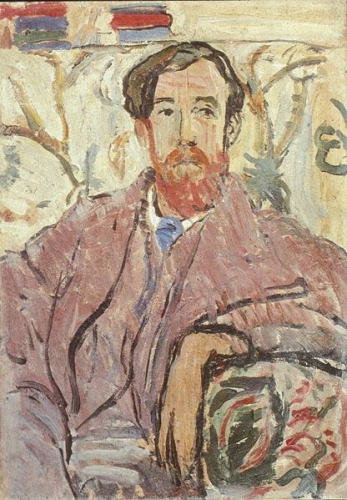

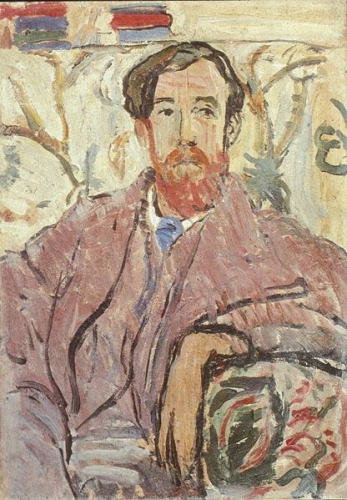

Lytton Strachey par Vanessa Bell (1911)

Lytton Strachey, qui a publié l’année précédente Eminents Victoriens, est en tête de liste. Celui qui « caressa un instant l’idée de l’épouser » (appendice) est un ami intime depuis la mort de Thoby. Ils passent parfois des mois sans se voir, ne s’écrivent plus comme au début quand ils avaient tout à découvrir l’un de l’autre, mais elle note : « quand nous nous voyons enfin, nous n’avons pas à nous plaindre » ou « rien n’est plus simple et plus intime qu’une conversation avec Lytton. » Elle l’admire, estime qu’il vaut mieux que ses livres – en s’accusant d’être jalouse, peut-être, de sa célébrité.

Virginia sait décrire à merveille le temps qu’il fait. Le 30 janvier : « Le froid est tel aujourd’hui que je me demande si je vais pouvoir continuer mon analyse. Un jour pareil, il faudrait être d’émeraude ou de rubis massif pour produire une flamme, au lieu de se dissoudre en atomes gris dans la grisaille universelle. » Le bilan des amitiés reste en plan, elle ne revient à son Journal qu’à la mi-février : elle a couru les agences de placement pour trouver une cuisinière, mais se doit de mettre par écrit « un de (ses) Grands Jours ».

Le voici : la veille, à l’exposition du peintre Sickert – « la plus agréable et la plus vraiment picturale d’Angleterre » –, elle a rencontré Clive Bell qui l’a présentée « au jeune Nevison » (un peintre) avant de l’emmener en tête à tête au restaurant : « Nous avons causé ; vibré à l’unisson ; joué aux tourtereaux » – « comme un duo d’instruments à cordes ». Clive n’apprécie guère son roman La traversée des apparences, mais loue excessivement « La marque sur le mur » (nouvelle imprimée par la Hogarth Press en 1917) et ils ressortiront sur Regent Street au crépuscule, très gais.

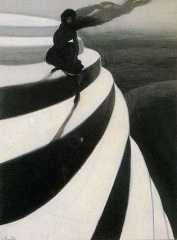

La Giuseppina, the Ring, par Walter Sickert (1903-1905)

Son amitié pour Katherine Mansfield, depuis le début, « repose presque entièrement sur des sables mouvants » : Virginia se sent proche d’elle, éprouve une affection mêlée de curiosité envers cette rivale en écriture, dont la mauvaise santé perturbe souvent leur correspondance et leurs rendez-vous. Au retour d’un thé chez Nessa & Clive à Gordon Square, fin mars, en repensant au passé, elle écrit : « Peut-être sommes-nous tous plus heureux ; et en tout cas plus sûrs de nous-mêmes, et par conséquent plus tolérants les uns envers les autres. » Quand elle perçoit un changement chez quelqu’un qui a pris une décision, franchi un certain stade, elle repense à l’expression de Conrad : « Conrad ne dit-il pas qu’il y a une certaine ligne d’ombre entre la jeunesse et l’âge adulte ? »

Nuit et Jour est prêt pour la publication. Chaque fois, c’est la même crainte de n’être pas aimée, que son texte ne soit pas apprécié, elle se sait susceptible et vulnérable. Le Journal reprend les commentaires, positifs ou non. Son écriture est plus fluide, ses pages plus longues. Elle développe davantage, n’écrit plus tous les jours, saute une semaine parfois : « Jeudi 10 avril. Un grand trou. Comment le justifier, je ne le vois guère. Je me suis donné beaucoup de peine pour un article sur les romans, destiné au Times, et peut-être est-ce ce qui m’a fait passer toute envie de me servir de mes doigts ; et puis, ces derniers jours, j’ai été totalement plongée dans Defoe – et pour écrire ceci, je vole dix minutes à Roxana. Il me faut lire un livre par jour, de façon à me mettre à mon article samedi – telle est la vie de l’écrivassière. »

« Quelle sorte de journal aimerais-je écrire ? Il devrait être comme un tissu lâche qui ne ferait pas négligé, assez souple pour épouser toutes les choses graves, futiles ou belles qui me viennent à l’esprit. J’aimerais qu’il ressemble à un vieux bureau profond, ou à un vaste fourre-tout dans lequel on jette une masse de choses dépareillées sans les examiner. » En tout cas, pas de censure, elle est bien décidée à « aborder absolument n’importe quel sujet ».

Magnolia en fleur. Foule de près « détestable ». Près de vingt ans que sa mère est morte. Au retour d’Asheham, où leur bail cessera en septembre : « Ah, comme nous avons été heureux à Asheham ! ce fut un moment d’harmonie parfaite. » A une soirée, la toilette d’Ottoline, « rayée de vert et de bleu comme la mer de Cornouailles ». Et le bonheur en mai quand Lytton vient prendre le thé et la complimente : « il n’y a pas de meilleur critique vivant que moi », « j’ai inventé une prose nouvelle », « j’ai renouvelé la phrase » !

Parfois, la dépression guette : « Il y a dans le courant de la vie un flux et un reflux, qui l’explique ; mais quant à ce qui provoque ce flux et ce reflux, je ne sais. » Je ne reviens pas sur les circonstances de l’acquisition de Monk’s House (voir Le jardin des Woolf), la vie dans leur nouvelle demeure et les aménagements occuperont bien des pages du Journal. Pourtant quelque chose manque, elle en est consciente : « N’envierais-je pas à Nessa sa maisonnée débordante ? Peut-être, par moments. Julian commence à porter ce qui est presque de vraies culottes de garçon ; tout est florissant et humain là-bas. Peut-être ne puis-je éviter de remarquer un contraste qui m’échappe totalement lorsque je suis en plein travail. »

Le travail ne manque pas aux Woolf et cela leur plaît : articles, critiques, revues, conférences, impression, il leur faut beaucoup travailler pour maintenir leur train de vie (leurs maisons, un minimum de domesticité, la presse) et être « le couple le plus heureux d’Angleterre ». Mais ce qui importe avant tout à Virginia, c’est la création : elle a tant de plaisir à écrire La Chambre de Jacob ! Viendra le moment où elle mettra le frein au travail de critique, trop contraignant ; elle s’en libérera. Un jour d’été, elle note deux résolutions : « premièrement, exercice modéré au grand air. Deuxièmement, lecture de bons livres. C’est une erreur de croire que la littérature peut se faire à partir d’une matière vive. Il faut sortir de la vie. »

Relire le Journal de Virginia Woolf – 5

Relire le Journal de Virginia Woolf – 4

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

Relire le Journal de Virginia Woolf – 2

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1